![海洋物理学者の須賀利雄さん(東北大学地球物理学専攻長)に聞く/科学って、そもそも何だろう?]() 取材・写真・文/大草芳江

取材・写真・文/大草芳江

2016年09月23日公開

豊かな"地球観"が、社会貢献につながる

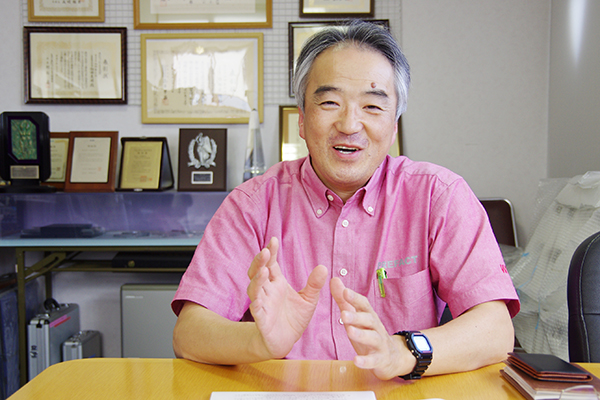

須賀 利雄 SUGA Toshio

(東北大学大学院理学研究科・理学部 地球物理学専攻 教授・専攻長)

1962年東京都生まれ。1991年東北大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。専門は海洋物理学。東北大学理学部助手、同助教授、東北大学大学院理学研究科准教授を経て、2012年より現職。1997年日本海洋学会岡田賞受賞。2000年から海洋科学技術センター(現:国立研究開発法人 海洋研究開発機構)サブリーダー、グループリーダーなどを兼務して国際アルゴ計画に従事し、2009年からは国際アルゴ運営チームメンバー。これまでに、気候のための海洋観測パネル(OOPC)共同議長、日本海洋学会副会長などを務め、現在、日本ユネスコ国内委員会IOC分科会調査委員、全球海洋観測システム(GOOS)運営委員会委員などを務める。

わたしたちの地球を物理学の視点から研究する学問、それが「地球物理学」だ。その研究フィールドは地球中心から惑星まで広がり、理学的探求のみならず社会貢献にもつながる学問であるという。「地球物理学は今、新たな変革の時期を迎えている」と語る、東北大学の地球物理学専攻長の須賀利雄さんに、そもそも地球物理学とは何かを聞いた。

※本インタビュー取材をもとに東北大学地球物理学専攻HPを作成させていただきました

地球全体を俯瞰するフェーズへ

―そもそも地球物理学とは何ですか?

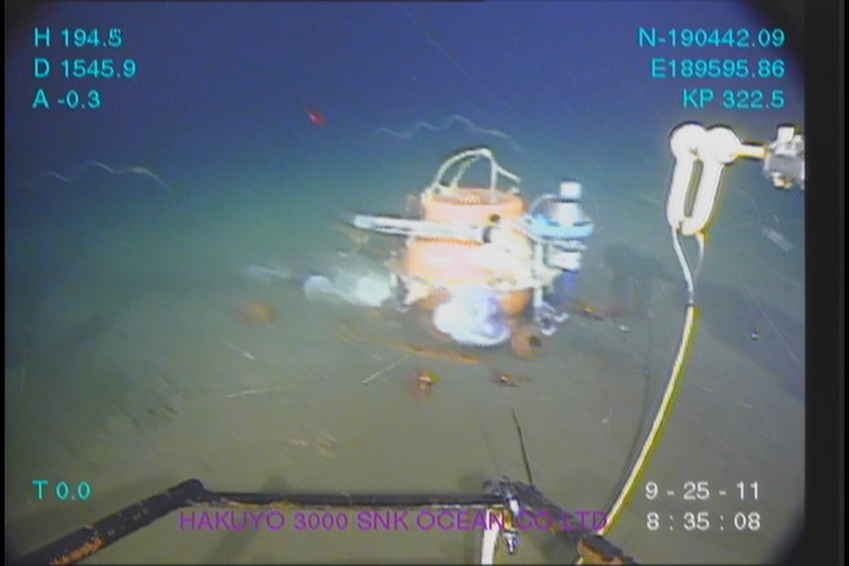

画像提供:東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻

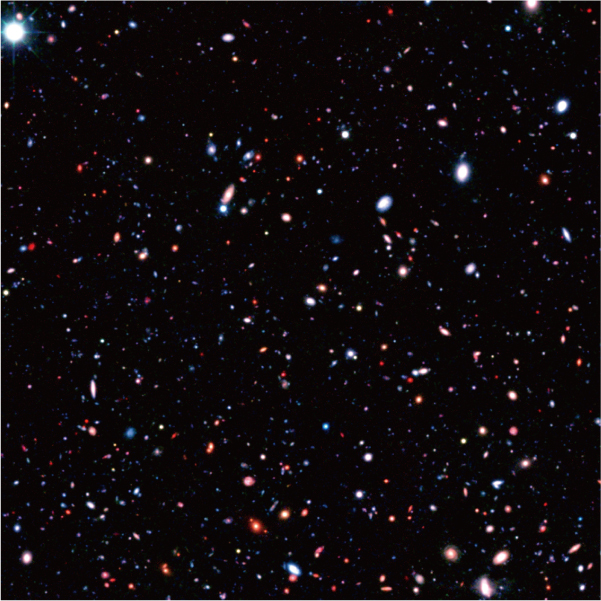

地球物理学とは、その名の通り、地球という惑星を、物理学の立場から理解しようとする学問です。地球の内部(固体地球系)から地球表面の海洋や大気(流体地球系)、さらには高層の電離圏や磁気圏につながる太陽系(太陽惑星空間系)まで、幅広い領域が地球物理学の扱う範囲です。その中で起こる多様な時間空間スケールでの現象が、地球物理学の対象となります。

そもそも「地球物理学」という言葉自体はそれほど古くなく、使われ始めたのはせいぜい19世紀の終わり頃と思います。もちろん、それ以前から「地球物理学」と呼ぶ学問につながることは、研究されていました。我々の住んでいる世界はどんなものか、物理学的な側面から考え始め、「地球は平らだ」と考えられた時代から「地球は球だ」と認識が変化してきました。地球物理学のルーツは非常に古く今に至るわけですが、地球物理学としてのまとまりはそれほど意識されず、各分野でそれぞれ発展してきたのです。私がこの地球物理学の世界に入った約30年前も、各分野の発展が急速でしたので、学問が細分化・精密化される一方で、分野間のつながりはあまり意識されず、地球全体を俯瞰する機会も少なかったかもしれませんね。それが今、地球全体を見るフェーズへ移行していると感じます。

―なぜ今、「地球全体を見よう」というフェーズになってきたのですか?

例えば「なぜ雨は降るのだろう?」と考えますね。最初は「雨が降ること」と「雨が降る前に気圧が下がること」が結び付けられ、それが天気予報に発展していますが、ローカルにいつ雨が降るかの話ですから、地球全体という視野はそれほど必要ではないですね。個別に様々な現象を定量的に深く掘り下げる方向へ学問が進む時は、地球全体のことをイメージしなくとも、その研究ができたのだと思います。

一方で近年、まず一つは観測の面で、全地球的な観測網が整備されつつあり、地球全体のデータを入手できるようになってきました。もう一つは理論の面で、数値モデルの発展です。我々は何か自然現象を理解した時、それを数式で定量化します。コンピュータの急速な発展を背景に、数式をコンピュータで計算することで、過去に起こった現象をコンピュータ内に再現したり、あるいは未来に向けて積分することで、将来の予測ができるようになりました。こうして数値モデルが非常に進展し、コンピュータ内で地球上で起こる様々な現象の物理プロセスを再現できるようになりました。これが本当にどこまで再現できているかはまた別の問題ですが、かなりの精度で再現できるようになったことで、地球全体で起こっていることを把握できるようになってきたのです。私の専門である海洋物理学においても、海の水温や流れなどを研究する時、地球全体という意識を持った上で、ある特定の現象を見るようになっています。つまり、見ているところの現象と広域な現象、あるいは地球全体の現象との関わりを考えることが、今は普通になってきたと思います。さらに、様々な現象の間の関係がよく見えるようになったことで、地球物理学の各分野の枠を超えた研究も行われるようになってきました。

物理学で地球を見る

―地球を「物理学の立場から見る」とは、具体的にどういうことですか?

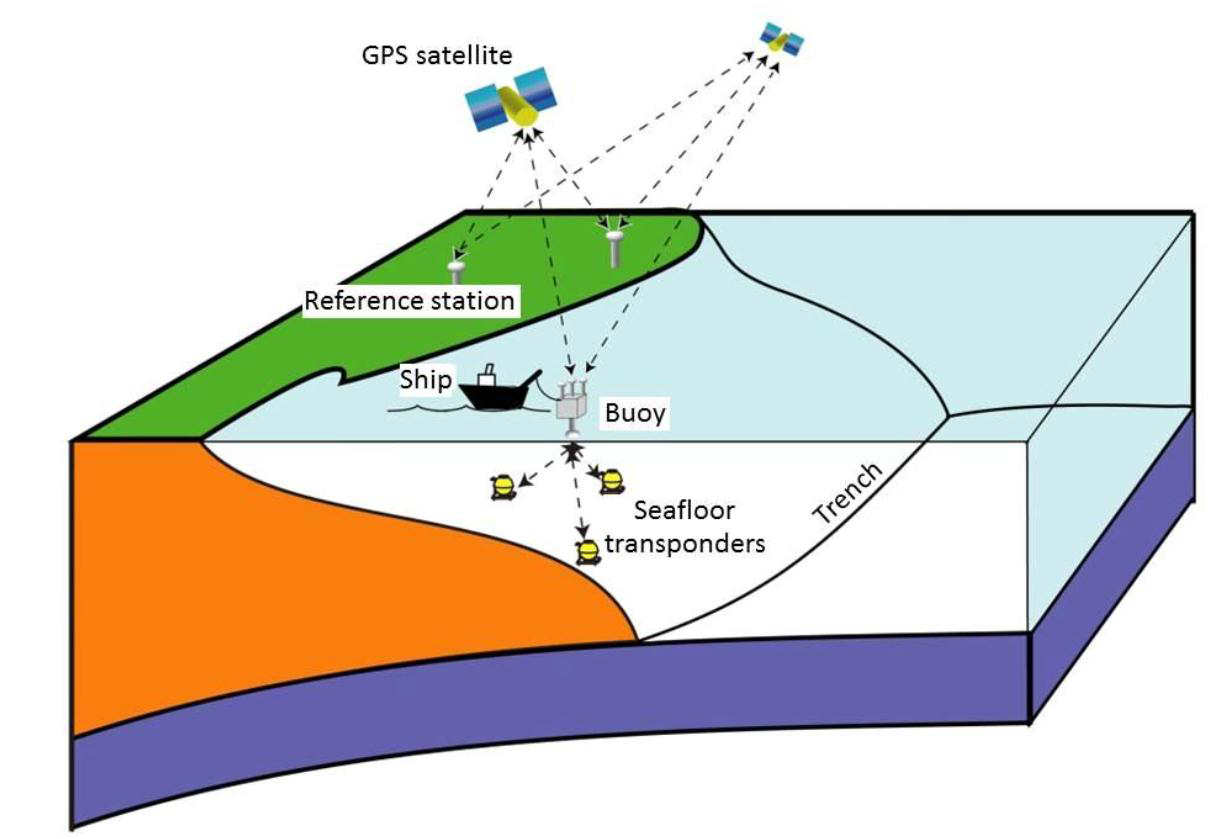

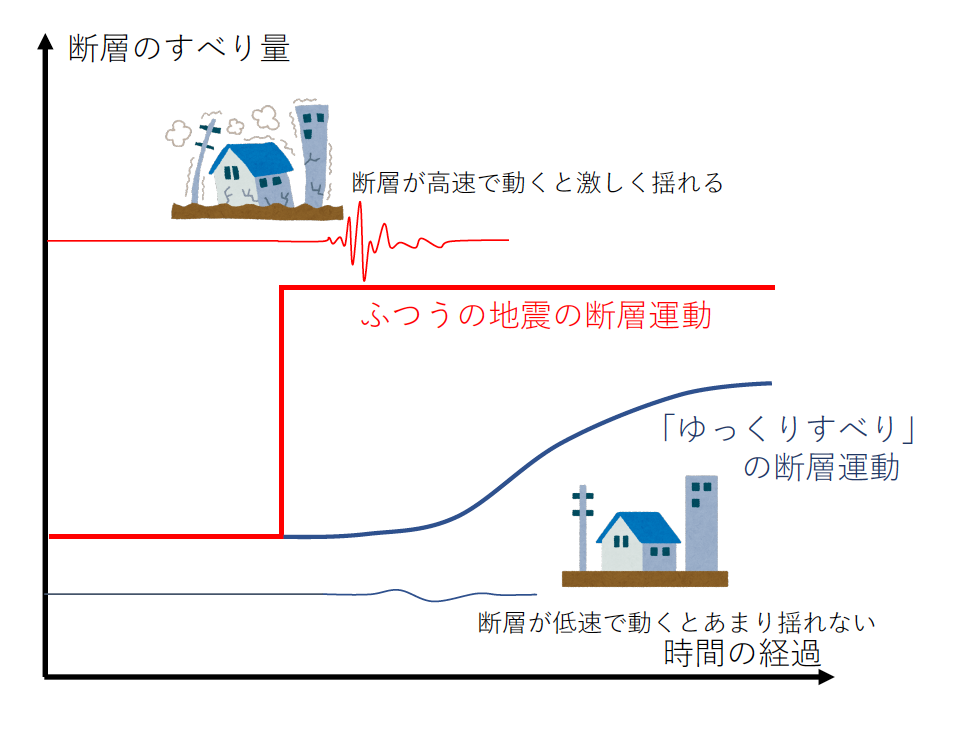

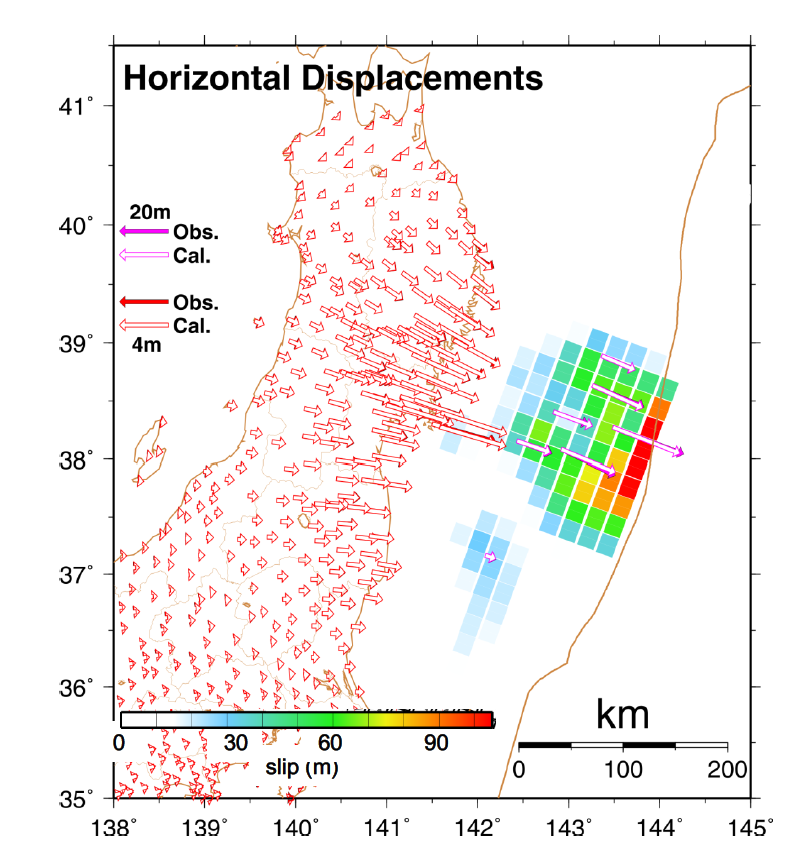

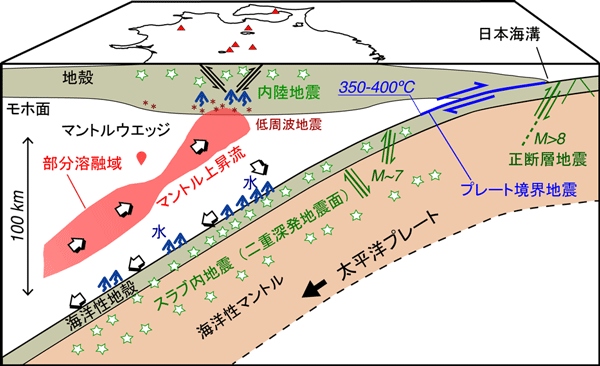

画像提供:東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻

地球に関わる様々な自然現象を理解する時、基礎となる物理学があります。例えば、地球の固体部分は「弾性体で近似する」と我々は言います。弾性体とは、力を入れると変形し、放すと元に戻るものです。例えば、日本の周辺では海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込こんでいますが、海洋プレートに引きずられることによって大陸プレートにひずみが溜まります。これがまさに弾性体の性質で、力が加わると変形し、その変形が我慢できなくなったところで元に戻ろうとします。そのときに生ずるのがプレート境界型の地震です。物理学の言葉で言うと「地球の固体部分を弾性体として理解する」と言うわけです。

画像提供:東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻

また、大気や海洋は流体ですから、「流体力学」という学問で理解します。空気も水も切れ目なくつながっており、これを物理の言葉で「連続体」と言います。そのような連続体のうち、力をかけると変形して元に戻るのが、先述の弾性体です。一方、空気や水など、変形しても元に戻らないのが「流体」です。流体力学は大気や海洋などの流体で起こっている現象に関係する物理学です。さらに、例えば大気の上昇気流に伴い水蒸気が凝結して雲ができて雨が降る、となると、流体力学的な過程と熱力学的な過程の二つで理解できます。

画像提供:東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻

超高層の電離圏に生ずる現象の代表と言えば、美しく神秘的なオーロラです。地球には、太陽から吹き出す電離した粒子である太陽風が吹きつけています。オーロラは、太陽風起源の電子などの荷電粒子が、地球の磁気圏に侵入して磁力線沿って加速され、大気の原子に衝突する際に発光する現象です。これは電磁気学的な過程として理解できます。

非常に簡単に言うと、これが「物理的に見る」という意味ですね。「物理学的な理解」と対比できるのが「化学的な理解」です。例えば、地殻の構造を考える時、地球物理学的には先述の通り「弾性体」として見て、「どれくらい伸び縮みしやすいか」「どれくらい硬いか」(硬ければ硬いほど地震波の伝わる速さは速い)といった"物理的な"特性に着目します。一方、これを化学的に見ると「どんな物質からできているか」といった"化学的"な特性に着目します。もちろん両者は当然関係しますが、物理学的に見る時は、物理学的特性に目を向けるのです。

私の専門である海洋学においても、海流がどんな仕組みで流れているかを力学的に理解しようとするのが海洋物理学、海に溶けている色々な物質を考えるのが海洋化学です。20世紀後半には、地球物理学と地球化学は主に別々に発展してきました。しかしここに来て、物理プロセスを理解するために化学的性質の理解も必要になっていますし、あるいは化学的プロセスの背景にある物理がより詳しく明らかになったことで、地球化学の理解が進むこともあります。物理と化学といった、異なる学問分野を跨いだ境界領域で、新しい学問が発展しているのです。

化学だけでなく生物も然りですね。海は生物に欠かせない化学物質の宝庫ですし、我々が物理的に見てきた海の中で起こっている物理現象は、海に住む生き物たちにとっては、地上の我々で言う天気や寒暖の差に相当するわけです。「我々が見ている物理現象は、生き物にとっては、実は、そういうことか」と思ってみると、海の別分野の専門家との対話は非常におもしろいですね。今は、様々な研究分野がそれぞれ発展したおかげで、お互いの領域を知ることで、ますます自分の研究が進む状況になっていると思います。

このように今、地球全体を視野に入れた研究が盛んになってきたことと、学問領域を超えた分野連携という学際的な方向へ科学が進んでいます。地球物理学全体、そしてこれからの科学は、そのような新しいフェーズへ向かって発展している時期という気がしますね。

「物理的なものの見方」の土台をつくる

―対象そのものが地球全体へ拡がり、またこれまで細分化され発展してきた各専門分野も今後は融合していくという、新たなフェーズへ向かっていく中、研究機関であると同時に教育機関である大学として、地球物理学専攻ではどのような教育を行っているのですか?

物理系として入学した時点では学科に配属されず、1年次(1・2セメスター)から2年次前半(3セメスター)まで共通する授業を受け、物理学の基礎を勉強します。「物理的なものの見方」を養うため、じっくり取り組めるカリキュラムになっています。逆に言うと、「自分は地球物理学を早くやりたい」という希望を強く持ち、入学後すぐに研究できると思っていた人にとっては少し物足りないくらいに、「まずは物理」なんですよ。しかしこれは非常に大事なことで、拠って立つ物理学の土台をしっかりとつくることが、今後どちらの方向へ発展するにせよ、非常に重要です。それをみっちり学べることが、物理系の特徴の一つです。

そして2年次後半(4セメスター)から「宇宙地球物理学科」と「物理学科」に分科し、この時点で宇宙地球物理学科の「地球物理学コース」と「天文コース」から志望するコースを選びます。地球物理学コースで最も特徴的な授業は、2年次後半から3年次前半(5セメスター)の1年間かけて行う「地球物理学実験」で、カリキュラムの中心になっています。もちろん基礎的な物理学の授業も続きますし、3年次前半には地球物理学の専門的な授業も始まりますが、やはり一番特徴的なのは地球物理学実験ですね。

―地球物理学実験とは、どのような授業ですか?

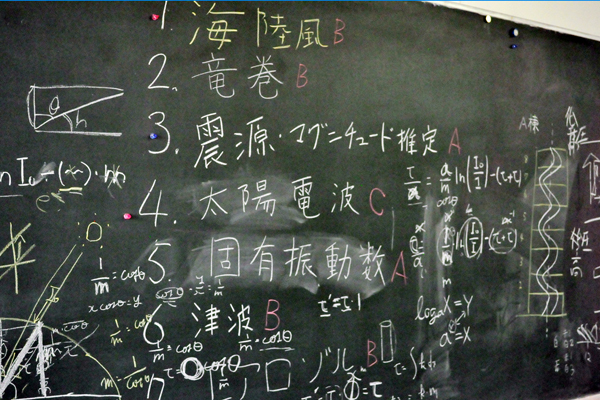

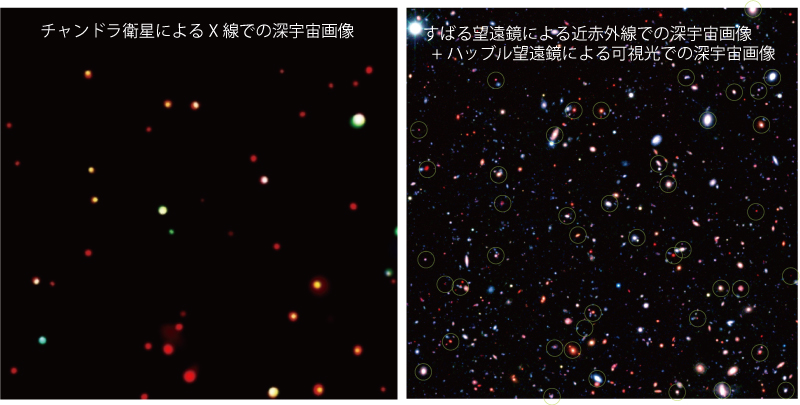

地球物理学実験で実験装置を自作し測定系を組み立てる学生ら(画像提供:東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻)

地球物理学実験とは、実験や観測を通じて、地球物理学、並びにその根幹にある物理学をよりよく理解することを目的とした授業です。学生たちが自分たちで実験テーマや方法を考え、実験装置を自作して測定系を組み立て検定し、さらに計測したデータを解析・考察することによって、実験や観測の考え方・進め方を実践的に学ぶことができます。また、発表会やレポート作成などもあり、研究活動の一連の流れを体験することができます。我々が研究者としてやっている研究の、まさにミニチュア版ですね。この授業は、これまで学生が受けてきた教育とは全く違います。1年次から2年次前半までにも実験はありますが、それはテキストも実験方法も予め用意されており、その通りにやりましょう、という実験です。一方、地球物理学実験は主体的に学生自ら考えて動くことが基本になっています。

地球物理学実験の前半(2年次後半時)では、物理定数(重力加速度、光速、粘性率など)を精度良く求める実験を行います。定数ですから、答えは教科書などに正確な数字が載っています。答えがわかっているものを、敢えて、自分たちでつくった観測装置で測って求めるのです。自分たちの観測系がどんな性質を持っているかをきちんと理解していると、自分たちが求めた数値の"誤差"を評価できるようになります。これが、非常に大事なことなのです。例えば、「地球の重力加速度は9.8 m/s?」と有効数字2桁で覚えますが、ある観測系で測ると1桁しか出ないかもしれない。すると答えは「地球の重力加速度は10 m/s?」となるはずです。ところが計算上は9.9999...と何桁でも書けるのですよ。しかし、書いても意味が無いですよね。例えるならば、1cmおきにしか目盛りがないモノサシで、10分の1までは目分量で読めと習っていますから2.8cmは意味がありますが、2.8373cmと言っても全く意味が無いのと同じです。「この観測系で測ったら、ここまでが意味のある数値だ」と考えてもらう。その意味を身をもって体験してもらうのが、地球物理学実験の前半で重要なことの一つですね。

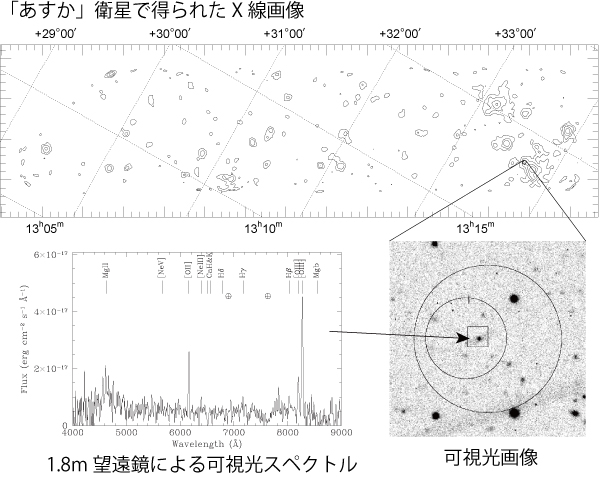

地球物理学実験では学生自身が実験テーマや方法を創案する(画像提供:東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻)

次に、地球物理学実験の後半(3年次前半)では、定数ではなく、自然界で起こっている変動現象を扱います。ですから今度は、必ずしも答えがないもの、わからないものを対象とするので、より研究に近くなります。例えば、仙台で観測される海陸風の特徴や、電離層の高度の日変化を測る人、自分たちで地震を起こして地震波を測る人もいます。このように、測定や観測の基礎をかなりの時間をかけて教育している点が、地球物理学専攻の特徴です。

「新たな目を獲得する」観測重視の伝統

地球物理学コースには、観測重視の伝統があります。コースの構成単位としては「基幹講座」(大学の研究室に相当)と「観測・研究センター」(地震・噴火予知研究観測センター、大気海洋変動観測研究センター、惑星プラズマ・大気研究センター)がありますが、大きな観測設備を持っている観測・研究センターのみならず、基幹講座も地球の観測に力を入れています。もちろん観測と理論、数値モデルをあわせて研究を進めるわけですが、観測重視の伝統は、地球物理学コースの特徴の一つですね。

―観測を重視している理由は何ですか?

まず、この組織の原点として東北帝国大学理科大学物理学科が1911年に設置された後、物理学科から派生して1912年に気象と地震を観測する理科大学附属観測所を仙台市向山に設置したのが、地球物理学コースの始まりという歴史があります。

そもそも、我々は「自分たちが観測できないものは、存在すら知らない」のですよ。私の学部・大学院時に指導教員だった先生の先生が、東北大学に海洋研究室ができた当時(1971年)、お祝いに講演してくれました。その時、先生が仰ったことが、「結局、我々は自分たちが見えるものしか見てない」と。喩え話で、昔まだ日本の夜が明るくなかった時代、ある人が家に帰ったら、道中で財布を落としたことに気がついた。探しに戻るが真っ暗で、街灯が照らしているところしか探せず、結局、財布は見つからないまま帰ってきた。実は、これは我々がやっていることと同じで、「見えるところしか見えず、見えないところは知らない」のです。

そこで、自分たちが見ることのできる範囲を広げるのが観測です。新たな観測手法を開発して観測することは、新たな目を獲得することです。我々が物理現象として理解する以前に、その存在すら知らなかったものが見えることにつながりますので、観測が重要なのです。

もちろん、例外的には、理論が先にある場合もありますよ。例えばアインシュタインの頭の中にできた相対性理論が先にあり、「こんな現象があるはずだ」と予言し、それを観測し確かめるケースもあります。しかし地球物理学の場合、全く無いわけではないですが、やはり観測して「こんな現象が起こっているけど、なんだろう?」という疑問から学問が始まるという意味で、観測は、我々のものの見方を拡げる重要な行為であると思います。

◆世界中の海をはかる

私は海の専門家ですから、その例として海の話をしましょう。実は、我々人間は海のことを知らないのです。大気のことは、地上には世界各地に人がいるので、それなりに実感としてもわかるわけですが、海については、海岸線から見える海はほんの一部で、少し離れれば全く見えない世界、一体何が起こっているかなんて、我々は知りようがなかったのですよ。

大航海時代、船乗りたちによって「海には流れがある」「海の温度は表面から少し下がると非常に冷たくなっている」といったことは徐々にわかってきました。そして海を、科学として観測することが始まったのは19世紀のことで、1870年代、英国のチャレンジャー号が世界一周探検航海で海を観測したのが最初です。ただ、世界中の海の至るところで何が起こっているかは、全然わからなかったわけです。そんな中、第一次世界大戦の敗戦によって、巨額の賠償金を求められたドイツが、海水から金を採ろうと考え、そのために海洋を観測しました。結果的に、海中に溶けた金を取り出すことは採算が合わないことがわかったわけですが、海洋学として大西洋を詳しく測ることができました。

そして1990年代になって、世界各国が協力し、世界中の海を船舶によって測る観測を行いました。それでも約10年かけて地球全体を一回測っただけなのです。ところが海も変化が大きいので、一回測るだけで十分かと言えば、そうではありません。また、地球全体とは言いましたが、船による観測は測線と呼ばれる航路上に限られ、観測の空白域は残りました。やはり温暖化の問題を考えても、海を隈なく継続的に測り続ける必要があるという認識が高まる中、2000年にスタートした国際プロジェクトが「アルゴ計画」です。

―アルゴ計画とは、どのような国際プロジェクトですか?

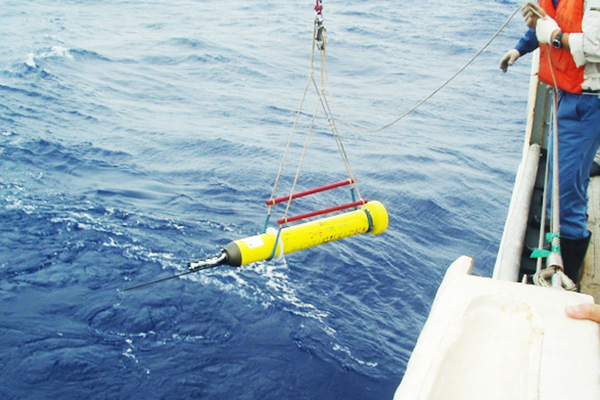

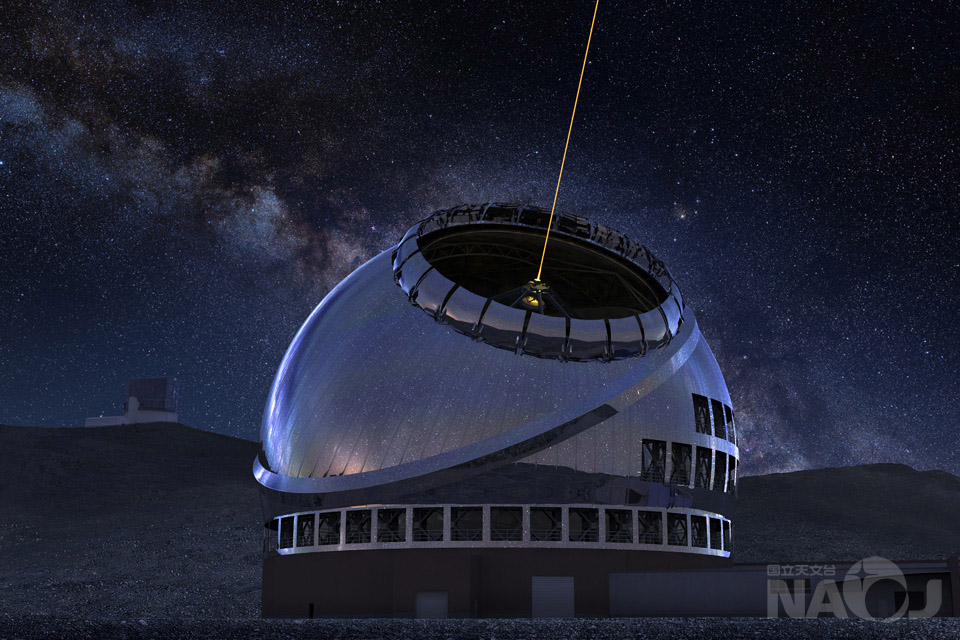

海に投入されるアルゴフロート(画像提供:東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻)

まず小型自動観測ロボット「アルゴフロート」を船から海へ投入します。アルゴフロートは水深1000mまで一旦潜り、海を約9日間漂流します。そして10日後に水深2000mまで沈んだ後、水温と塩分を計測しながら、約5~6時間かけて海面に浮上します。そして計測したデータは海面から通信衛星へ送信された後、再びアルゴフロートは1000mの深さまで潜ります。この10日間サイクルを自動で繰り返すアルゴフロートを、世界中の海洋に3000台以上展開し、集めたデータを世界中の誰でも利用できるようにすれば、エルニーニョ現象に関係するような海の変化や、地球温暖化の熱を海がどのように吸収しているかといった問題を明らかにできるだろう、と考えました。

そのような計画を世界中の研究者が集まって1998年頃から策定し始め、2000年に計画をスタートし、現在、約3,800台(このうち日本では200台弱)のアルゴフロートが地球全体の海の至る場所で定期的にデータを取得しています。10日サイクルではありますが海を隈なく継続的に測れる状態になり、今まで我々が全く知ることができなかった海の実態が見えるようになってきました。この観測網ができる前と後では、「海に対する我々の監視能力は革新的に変わった」と言っても過言ではないでしょう。このような観測網の充実化が今、様々な地球物理学の分野で起こっています。

理学的興味が社会的貢献へつながる

「我々の住んでいる地球とそのまわりを取り巻く環境は、一体どんな仕組みで成り立っているのだろう?」。それを理解したいという理学的な興味が、研究の原動力です。けれども、それを考えるのと表裏一体で忘れてはならないのが、環境の変化が引き起こす様々な災害に関する防災・減災との密接な関わりです。

その代表的なものとして、既に行われている気象予報や、現在実現を目指している地震・火山噴火の予知、あるいは地球温暖化の緩和策や適応策、2015年12月に締結されたパリ協定(産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2度未満」に抑える)発効後の調査・監視なども、地球物理学の守備範囲です。自然現象のしくみをより深く理解したいという真理の探求に加え、その知を防災・減災科学や環境科学に応用することで社会に貢献する役割も地球物理学には期待されており、研究を進める強い動機となっています。

地球温暖化は、いくら緩和策を施したとしても、もう止められないでしょう。仮に今すぐ温室効果ガスの放出をゼロにしても、今まで放出した温室効果ガスが原因で、温度の上昇はすぐには止まりません。実は、人類が温室効果ガスを放出する前は、地球はある一つの平衡状態にありました。そこに人間が温室効果ガスを加えたことで平衡状態を乱し、今は新たな平衡状態へ向かって変化している最中で、それがどこに向かうかさえ決まっていない状態です。いずれにせよ昔は平衡だったものが今は平衡ではなく非常に不安定なので、おそらく極端な現象が多数起こります。そのプロセスで一体どんな極端な現象が起こるかを理解し、予測するのも、地球物理学の守備範囲ですね。予測をもとに、その変化に適応した産業構造の変革を進めるといった適応策にも関係しています。このように理学的な興味が、同時に、防災や減災、気候変動に関する緩和策や適応策への貢献にもつながっていくのです。

この分野に来る学生の動機にも幅があるでしょう。純粋に理学的な興味だけで来る人もいれば、社会への貢献を強く意識して来る人もいるかもしれません。多くの人は、その両方をある割合で持ってくるかもしれませんね。また興味の対象も、大気に興味がある人もいれば、地震に興味がある人がいるかもしれない。あるいは理論に興味がある人、観測に興味がある人がいるかもしれない。さらに計算が得意な人もいれば、ものをつくったり、観測したりデータを解析するのが好きな人もいるかもしれない。そんな幅広い動機や興味、能力を持った人たちが、自分たちの動機や興味、能力を活かす場が地球物理学にあることが魅力の一つですね。それは、競争ではないのです。地球物理学には、それぞれ自分が得意なことをやることで全体の理解が深まっていく醍醐味があります。

地球観を豊かにする

―最後に、今までのお話を踏まえて、次世代へのメッセージをお願いします。

画像提供:東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻

どんな人でも地球上で生きていれば、自分の身のまわりで起こっている様々な現象に対して、「なんでだろう?」と疑問に思ったことがあると思うのです。それを掘り下げて深く理解し地球全体がどのようになっているかという見方、いわば「地球観」を豊かにする行為が、地球物理学という学問だと私は思うのです。

例えば、雨が降る。雨に突然降られて自分が濡れても、私は「仕方ない」と思うのです。そもそもなぜ雨が降るのだろう。地球は球ですから、低緯度に太陽の熱が直接たくさん入り、高緯度はあまり入ってきません。よって低緯度が過剰に加熱されているのに対して、高緯度は冷却されている状態になります。この時、低緯度から高緯度へ熱を運ぶ仕組みがないと、地球上の温度分布は今よりもっと極端な状況になっているはずです。それが今の地球では、大気と海が熱を運ぶことで、割りと均等に均されています。その熱輸送を担うプロセスの一つが、雨なのですよ。「そんな地球全体の営みの中で今、雨が降っているのだな」と思うと、「突然雨に降られて、私一人が濡れるという個人的不都合なんて、地球全体の営みで見たら、すごく小さなことだ」と思うのです。自分のまわりで起こっていることを理解することは、自分を大きくしてくれると言いますか、ものの見方を拡げてくれると思います。地球物理学で、地球の自然現象の全体像やプロセスがわかることを通じて、自分の日常のものの考え方にも影響するところが、おもしろいですよね。それは理学全体に言えるかもしれませんが、そのようなことをまさに毎日、自分の専門として勉強できるのが大きな魅力だと思います。

もう一つ大事なことは、観測にせよ数値モデルにせよ、今は非常に発展してきましたので、これからこの分野に来る若い人たちは、我々とは全く異なる考え方をしてもおかしくないですね。私はこの分野に約30年前に入ってきましたが、当時抱いた根本の疑問は、あの時代背景のもとについた"火"であり、今でもそれが研究の大本の動機になっています。今からこの分野に来る若い人達は、我々とは「観測する目」も理論やモデルの発展も全く異なるところからスタートしますから、我々とは全く異なる見方を拡げてくれることを期待しています。

まさに今、地球物理学が変革しようする時期に、自分の地球観を豊かにしつつ、人類全体の地球観を発展させることに貢献する、そんな地球物理学の世界に、若い人たちにはぜひ、飛び込んで来てもらいたいですね。

―須賀先生、ありがとうございました

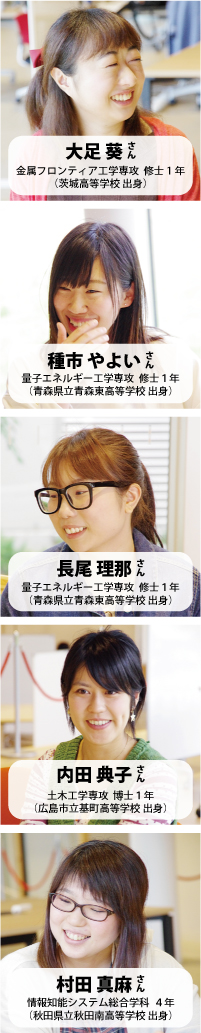

平成28年3月、工学研究科電子工学専攻修了(修士)。大学ではpH可視化センサを使い、ステンレスの腐食を観察するシステムを研究した。工場見学で製鉄プロセスのダイナミックさに惹かれ、平成28年4月、新日鐵住金に入社。

平成28年3月、工学研究科電子工学専攻修了(修士)。大学ではpH可視化センサを使い、ステンレスの腐食を観察するシステムを研究した。工場見学で製鉄プロセスのダイナミックさに惹かれ、平成28年4月、新日鐵住金に入社。 平成28年3月、医工学研究科医工学専攻修了(修士)。大学ではpH可視化センサを使い微生物を検出するデバイスを研究。課外活動では、東北大学の女性大学院生で組織する「サイエンスエンジェル」等に所属し、次世代の理系女子を支援する活動に参加していた。

平成28年3月、医工学研究科医工学専攻修了(修士)。大学ではpH可視化センサを使い微生物を検出するデバイスを研究。課外活動では、東北大学の女性大学院生で組織する「サイエンスエンジェル」等に所属し、次世代の理系女子を支援する活動に参加していた。 平成27年3月、医工学研究科医工学専攻修了(修士)。大学では光ファイバーを用いた医療機器の開発を行った。就職活動で自己分析した結果、自分の仕事が多くの人を支えたり、広い視点からチャレンジすることにやりがいを感じることがわかった。そこで通信業界や医療機器業界等をはじめとする幅広い業種を見た結果、人事担当者とフィーリングも合ったNTT東日本を志望し、平成27年4月に入社。

平成27年3月、医工学研究科医工学専攻修了(修士)。大学では光ファイバーを用いた医療機器の開発を行った。就職活動で自己分析した結果、自分の仕事が多くの人を支えたり、広い視点からチャレンジすることにやりがいを感じることがわかった。そこで通信業界や医療機器業界等をはじめとする幅広い業種を見た結果、人事担当者とフィーリングも合ったNTT東日本を志望し、平成27年4月に入社。 平成27年3月、情報科学研究科応用情報科学専攻修了(修士)。大学では、睡眠時の脳活動について研究した。チームでひとつのものをつくりあげながら、情報系出身の強みが活きるソフトウェア開発がしたいという志望動機で、平成27年4月、新日鉄住金ソリューションズに入社。

平成27年3月、情報科学研究科応用情報科学専攻修了(修士)。大学では、睡眠時の脳活動について研究した。チームでひとつのものをつくりあげながら、情報系出身の強みが活きるソフトウェア開発がしたいという志望動機で、平成27年4月、新日鉄住金ソリューションズに入社。 平成25年3月、工学研究科電気通信工学専攻修了(修士)。大学では音楽情報処理を研究し、サイエンスエンジェル等の活動にも参加。大学で通信工学を学ぶにつれ、コミュニケーションの基本である「人に会いに行く」手段に携わりたいという動機で本田技研工業(Honda)を志望し、平成25年4月に入社。その後、同社の研究部門である本田技術研究所に配属された。

平成25年3月、工学研究科電気通信工学専攻修了(修士)。大学では音楽情報処理を研究し、サイエンスエンジェル等の活動にも参加。大学で通信工学を学ぶにつれ、コミュニケーションの基本である「人に会いに行く」手段に携わりたいという動機で本田技研工業(Honda)を志望し、平成25年4月に入社。その後、同社の研究部門である本田技術研究所に配属された。 平成21年3月に工学部電気情報・物理工学科を卒業後、同年4月にNHK入局。電気系卒で放送業界への就職は珍しいと思うかもしれないが、自分が興味のある仕事がしたいと思い志望した。初任地の山形放送局では4年間、番組・ニュース送出や音声、カメラマン、CG等のコンテンツ開発といった、放送技術全般を担当。さまざまな仕事を経験していく中で、自分が本当にやりたいことが見つかった。それが音声だった。現在は、東京・放送センターで番組制作技術の音声業務に従事し、主に「NHKスペシャル」や「ドキュメント72時間」を担当。NHKの技術職は他にも、放送システムの開発・運用や放送技術研究等、多岐にわたる。最初は漠然としていても、必ず興味のある仕事に出会えると思う。

平成21年3月に工学部電気情報・物理工学科を卒業後、同年4月にNHK入局。電気系卒で放送業界への就職は珍しいと思うかもしれないが、自分が興味のある仕事がしたいと思い志望した。初任地の山形放送局では4年間、番組・ニュース送出や音声、カメラマン、CG等のコンテンツ開発といった、放送技術全般を担当。さまざまな仕事を経験していく中で、自分が本当にやりたいことが見つかった。それが音声だった。現在は、東京・放送センターで番組制作技術の音声業務に従事し、主に「NHKスペシャル」や「ドキュメント72時間」を担当。NHKの技術職は他にも、放送システムの開発・運用や放送技術研究等、多岐にわたる。最初は漠然としていても、必ず興味のある仕事に出会えると思う。 平成19年3月、工学部電子工学科卒。大学では乳幼児の電磁波計測データシミュレーションを研究。進学か就職か悩んだが、数社のインターンシップを経験した結果、女性エンジニアとして活躍しつつ、社会貢献がしたいという志望動機で平成19年4月、NTTコミュニケーションズに入社。現在、学生時代には想像していなかったグローバルな仕事をしている。

平成19年3月、工学部電子工学科卒。大学では乳幼児の電磁波計測データシミュレーションを研究。進学か就職か悩んだが、数社のインターンシップを経験した結果、女性エンジニアとして活躍しつつ、社会貢献がしたいという志望動機で平成19年4月、NTTコミュニケーションズに入社。現在、学生時代には想像していなかったグローバルな仕事をしている。 平成18年3月、情報科学研究科システム情報科学専攻修了(修士)。大学ではアルゴリズム情報理論を研究。理論ばかりやっていたのに自動車会社に就職した理由は、在学中に日産自動車のインターンシップに参加したことがきっかけで、ものづくりに魅力を感じたから。平成18年4月に日産自動車に入社。

平成18年3月、情報科学研究科システム情報科学専攻修了(修士)。大学ではアルゴリズム情報理論を研究。理論ばかりやっていたのに自動車会社に就職した理由は、在学中に日産自動車のインターンシップに参加したことがきっかけで、ものづくりに魅力を感じたから。平成18年4月に日産自動車に入社。 天文や物理現象に興味があり、学部まで理学部物理系に在籍。脳の研究をしたいと思い、大学院からは工学研究科で神経回路モデルを研究し、平成18年3月工学研究科電子工学専攻修了(博士)。学生時代に培った理系の知識も活かしつつ、より幅広い分野の人と関わりたいという動機で平成18年4月、特許庁に入庁。

天文や物理現象に興味があり、学部まで理学部物理系に在籍。脳の研究をしたいと思い、大学院からは工学研究科で神経回路モデルを研究し、平成18年3月工学研究科電子工学専攻修了(博士)。学生時代に培った理系の知識も活かしつつ、より幅広い分野の人と関わりたいという動機で平成18年4月、特許庁に入庁。 平成14年工学研究科電子工学専攻修了(修士)。大学では光ファイバによる測定技術を研究。光測定で新しい技術を開発したいという志望動機で、平成14年4月、住友電気工業に入社。リクルーターの素朴な優しさが自分に合っていそうという印象が入社の決め手だったが、実際にその直感は当たっていた。会社の気風は、実際に社員数人と会えばある程度わかると思う。

平成14年工学研究科電子工学専攻修了(修士)。大学では光ファイバによる測定技術を研究。光測定で新しい技術を開発したいという志望動機で、平成14年4月、住友電気工業に入社。リクルーターの素朴な優しさが自分に合っていそうという印象が入社の決め手だったが、実際にその直感は当たっていた。会社の気風は、実際に社員数人と会えばある程度わかると思う。 平成14年情報科学研究科システム情報科学専攻修了(修士)。大学では、睡眠中の脳波や心電図等の生体情報を解析する生体情報学の研究に従事。大学で学んだ工学や情報科学の分野を活かし、研究成果を社会に役立てたいという志望動機で、平成14年4月に日立製作所に入社。入社後は、情報システムの品質管理や従業員満足度分析、災害時のビジネス継続性管理、電力会社の意思決定支援システムの研究開発を経て、現在、国家プロジェクトの防災情報共有システムの研究・開発を担当。入社以来、情報システムという幅広い分野で、大学で学んだ知識を活かしながら、社内外の様々な分野の人達と仕事をしている。

平成14年情報科学研究科システム情報科学専攻修了(修士)。大学では、睡眠中の脳波や心電図等の生体情報を解析する生体情報学の研究に従事。大学で学んだ工学や情報科学の分野を活かし、研究成果を社会に役立てたいという志望動機で、平成14年4月に日立製作所に入社。入社後は、情報システムの品質管理や従業員満足度分析、災害時のビジネス継続性管理、電力会社の意思決定支援システムの研究開発を経て、現在、国家プロジェクトの防災情報共有システムの研究・開発を担当。入社以来、情報システムという幅広い分野で、大学で学んだ知識を活かしながら、社内外の様々な分野の人達と仕事をしている。

人間の体は約60兆個の細胞で構成され、1つひとつの細胞の中でたくさんのタンパク質が働いている。学校ではタンパク質を三大栄養素の一つとして習うと思うが、実は、細胞の中ではタンパク質は働く"小さな機械"と言える。工学部では、この小さな機械の多様な機能を、人工の機械と比較しながら研究している。

人間の体は約60兆個の細胞で構成され、1つひとつの細胞の中でたくさんのタンパク質が働いている。学校ではタンパク質を三大栄養素の一つとして習うと思うが、実は、細胞の中ではタンパク質は働く"小さな機械"と言える。工学部では、この小さな機械の多様な機能を、人工の機械と比較しながら研究している。 福島県国見町出身。東北大工学部に進学を決めた理由は、地元に近い国公立大学で、名の知れた教育水準の高い大学で学びたい、都会で一人暮らしをしたいと思ったから。そこで、東北大のオープンキャンパスに参加したところ、体験実験が楽しく、白衣姿の先輩たちや社会に役立つ工学に憧れた。憧れやなりたいものが、少しでも芽生えたら、それが夢の第一歩。

福島県国見町出身。東北大工学部に進学を決めた理由は、地元に近い国公立大学で、名の知れた教育水準の高い大学で学びたい、都会で一人暮らしをしたいと思ったから。そこで、東北大のオープンキャンパスに参加したところ、体験実験が楽しく、白衣姿の先輩たちや社会に役立つ工学に憧れた。憧れやなりたいものが、少しでも芽生えたら、それが夢の第一歩。 私は、工学部機械系に所属している、生物学者である。微生物が水中で集団遊泳する時、重力の作用によって規則的な流れが自発的に発生する。これは「生物対流」と呼ばれる現象で、一つひとつの微生物は目に見えないくらいに小さいが、流れはミリメートルのスケールで、濃淡模様として肉眼で観察できる。私が扱っている主な材料は「クラミドモナス」という泳ぐ単細胞緑藻。クラミドモナスを見ていると、そもそもヒトとの違いは何か?生きているとは何か?と疑問に思う。

私は、工学部機械系に所属している、生物学者である。微生物が水中で集団遊泳する時、重力の作用によって規則的な流れが自発的に発生する。これは「生物対流」と呼ばれる現象で、一つひとつの微生物は目に見えないくらいに小さいが、流れはミリメートルのスケールで、濃淡模様として肉眼で観察できる。私が扱っている主な材料は「クラミドモナス」という泳ぐ単細胞緑藻。クラミドモナスを見ていると、そもそもヒトとの違いは何か?生きているとは何か?と疑問に思う。 宮城県名取市出身。私の理系人生の始まりは、15歳の時。「数学が好き」「他の人と違うことがしたい」というシンプルな理由で理系の道を選んだ。環境問題に関心があり、燃料電池やLEDというキーワードで、仙台高等専門学校の材料工学科へ。電卓と言えば関数電卓、「それが起きる確率は?」「誤差は?」と聞きたくなり、グラフを書かないと気が済まないのが工学女子。高専の7年間で広く工学の基礎を学ぶ中で、理系の考え方が自然に定着したと思う。

宮城県名取市出身。私の理系人生の始まりは、15歳の時。「数学が好き」「他の人と違うことがしたい」というシンプルな理由で理系の道を選んだ。環境問題に関心があり、燃料電池やLEDというキーワードで、仙台高等専門学校の材料工学科へ。電卓と言えば関数電卓、「それが起きる確率は?」「誤差は?」と聞きたくなり、グラフを書かないと気が済まないのが工学女子。高専の7年間で広く工学の基礎を学ぶ中で、理系の考え方が自然に定着したと思う。