Image may be NSFW.

Clik here to view. 取材・写真・文/大草芳江

取材・写真・文/大草芳江

2014年10月30日公開

ハワイ惑星専用望遠鏡群で探る

惑星の多様性と普遍性

坂野井 健 Takeshi sakanoi

(東北大学大学院理学研究科・理学部 地球物理学専攻、

付属惑星プラズマ・大気研究センター 准教授)

1967年栃木県宇都宮市生まれ、幼少より天文と自然に興味をもつ、1986年東北大学進学、1996年オーロラ観測のため南極越冬隊として昭和基地で約1年過ごす。帰国後、東北大学助手に就任。現在、同理学研究科惑星プラズマ・大気研究センター准教授

東北大学大学院理学研究科惑星プラズマ・大気研究センターは、国内唯一の惑星大気観測専用望遠鏡(口径60cm)を、福島県飯館村から米ハワイ州マウイ島のハレアカラ山頂へ移設した。さらに、最先端技術を搭載した新しい惑星・系外惑星専用望遠鏡「PLANETS」(口径1.8m)もハワイ大学などと国際協力で開発を進めている(ニュース記事はこちら)。これら惑星専用望遠鏡群を用いて、解き明かしたい謎とは何か。プロジェクトリーダーを務める坂野井健准教授に聞いた。

Clik here to view.

坂野井 健さん(東北大学大学院理学研究科・准教授)に聞く

■惑星の多様性と普遍性を探る

―まず、研究のモチベーションを聞かせてください。

Clik here to view.

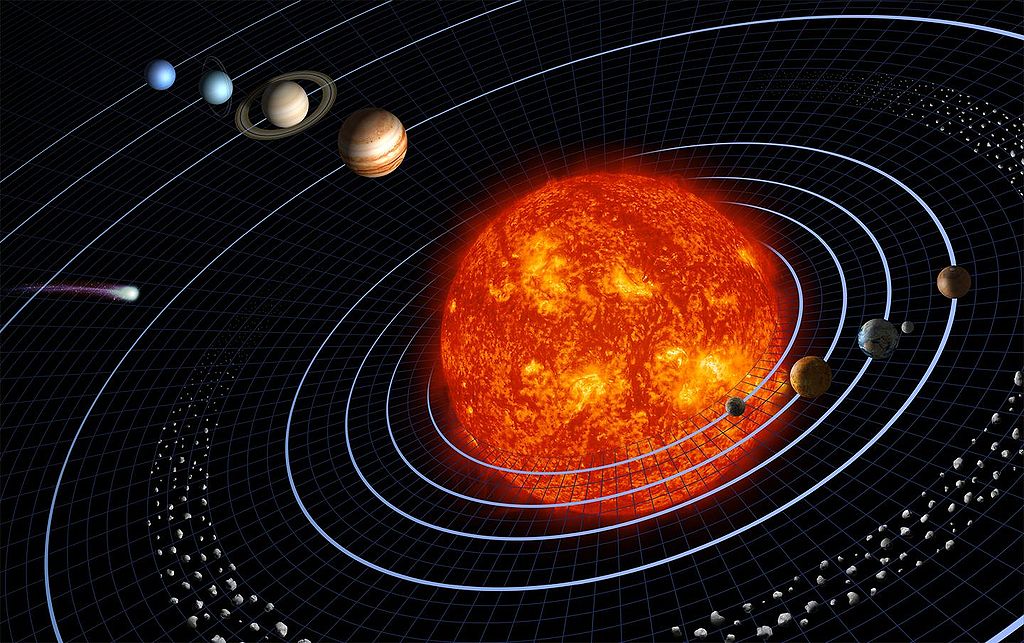

図 1 太陽系惑星(出典:Wikipedia:実際の天体同士はとても離れており、天体直径比も圧縮され描かれている)

研究の面白さを一言で言えば、惑星の多様性です。そもそも惑星って何だろう、と考えると不思議ですね。

もともと惑星は皆、似たような材料(ガスや塵)からできました。ところが、そのできた結果は、どの惑星を見ても、全く異なる形と環境で、それぞれ異なる振る舞いをします。例えば、大気の成分も違えば、密度も違うし、生命が存在する星は、現在のところ地球だけ。オーロラがある星もあれば、自転しない星や灼熱地獄の星、大陸移動がない星もあります。

Clik here to view.

図 2 1995年、初めて発見された太陽系外惑星「ペガスス座51番星b」の想像図。木星ほどもある巨大な惑星が、わずか4日という公転周期で主星の周りを巡っていた。(出典:国立天文台)

現在、人類の理解は、太陽系のみならず、他の恒星にも広がっています。恒星にも様々な種類があり、ベテルギウス(オリオン座α星)のように赤い恒星もあれば、リゲル(オリオン座β星)のように青い恒星もあります。さらに近年、観測技術の向上により、太陽系以外の恒星でも、実際に惑星が1,000個以上発見されています。生命の起源とも密接に関わる、水の存在が期待される惑星の候補もいくつか見つかっています。

太陽系以外の惑星では、エネルギー(電磁波やプラズマ粒子など)のやり取りも太陽系とは全く異なるでしょう。当然そこで生まれる環境も、太陽系とは異なるはずです。逆に、太陽系以外の恒星や惑星を理解することは、私たちの太陽系の過去・未来の姿を理解することにもつながります。今はそんな比較もできる時代に入りつつあるのです。

我々の理解を宇宙全体に広げ、普遍的な惑星環境を解き明かしたい―。そう思いながら、研究をしています。

■惑星に憧れた少年時代

―そもそもなぜ惑星を研究するのでしょうか。坂野井さんの研究の原点を教えてください。

そもそもなぜ研究するかと言えば、まだ誰も見たことがない新しいものを見たいから。誰もが何か新しいことをして、ワクワクドキドキする感覚を持つと思いますが、私の場合、その対象がたまたま天体や惑星で、昔からの憧れだったのです。

幼稚園の頃、親ではなく近所のおじさんに、近所にあるプラネタリウムに連れて行ってもらっていました。プラネタリウムに流れる音楽も全部暗記するくらい毎日のように通いました。読む本も星の図鑑で、「太陽の大きさは地球の何倍」と比較するのが好きでした。

Clik here to view.

図 3 木星の巨大な渦(大赤斑)は、おおよそ地球2?3個分の大きさ。発見以来、少なくとも350年以上にわたり一定の形状を維持し続けているが、詳しい発生原因・構造は未だに解明されていない。 (出典:NASA)

小学校4年生の頃、父親が望遠鏡を買ってくれました。僕はせいぜい1万円くらいの安い望遠鏡と思ったのですが、父親が「きちんとしたものを買いなさい」と、口径10cmのニュートン式反射望遠鏡の赤道儀というタイプ、価格も忘れもしない、当時6万5千円もする望遠鏡を買ってくれたのです。その時から望遠鏡のメカ的な要素も学びました。

その望遠鏡で、惑星を見ることが、なぜか好きでした。点にしか見えなかったものが、望遠鏡で拡大すると、木星に大赤斑があったり、土星に輪っかがあったり、金星が満ち欠けしたり。そのうち、星の写真を撮るようになってコンテストで入賞したり。中学生になると、望遠鏡を担いで、暗い田んぼを探して歩いたり。いわゆる天文少年だったのです。

■宇宙と地球の境界領域

東北大学理学部物理系に入学すると、天文と地球物理に分かれます。天文と地球物理の分かれ目は、だいたい探査機が飛んで行ける範囲が地球物理で、探査機が飛んで行けない範囲が天文なんです。ですから、惑星関係は地球物理が多いのです。

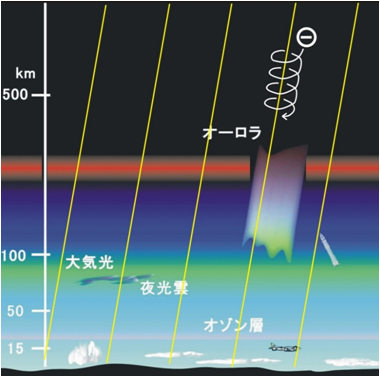

Clik here to view.

図 4 オーロラが発生する高度100-500kmの大気(超高層大気)は希薄な気体であり、ここに宇宙から磁力線に沿って降り注いだ電子が衝突して、放電管と同じ原理で発光する(オーロラの発光)。

ただ、学生時代に選んだ研究は惑星ではなく、地球の超高層大気という、高度約100kmの高さの大気の研究でした。そこは、宇宙空間と地球大気がせめぎあう境界領域。まるで海と陸の間でせめぎあう波のように、常に安定しているわけではなく時間変動して、行ったり来たりするわけです。

その境界領域で、一つの重要な発光現象としてオーロラが現れます。オーロラを調べることで、宇宙空間から地球大気にどんなエネルギーがやってくるかわかります。太陽から与えられたエネルギーが、超高層大気から下層大気、対流まで届くわけですが、それらいろいろな段階の中の、宇宙空間と地球の一番最初のせめぎあいの部分の理解です。

■惑星大気は過去一定ではなく、常に進化し続ける

―宇宙と地球の境界領域は、なぜ重要ですか?

そこって意外と重要なんですよ。短期的に見ると、地球温暖化の裏返しで、地球温暖化が進むと、超高層大気は寒冷化します。なぜならば、布団を被る原理と一緒。厚い布団を被って寝ると、布団の下はぽかぽか温かいですが、布団の上段は下からの熱が遮断され、熱が放出されないため、逆に冷えるんです。よって、(布団の上段に当たる)超高層大気を調べると、(下層大気の)地球温暖化のバロメータ(指標)になるんです。

Clik here to view.

図 5 惑星大気の宇宙への流出。地球の大気も微量ではあるが宇宙空間へ流出し続けており、地学的タイムスケールでは大きな影響を及ぼすと考えられる。

さらに長期的に見れば、実は、宇宙の渚である地球の超高層大気から、一日に数トン以上の勢いで地球の大気は宇宙空間へ流出し続けています。短期的には微量でも、地球が誕生して46億年という長いタイムスケールでは、地球の大気の組成も、どんどん変化し続けているのです。

地球のみならず、どの惑星でも上層大気は宇宙空間へ、大量に流出しています。惑星大気は、過去一定ではなく、常に進化し続ける―そんな概念の変化がここ10年でありました。しかし、これらの効果が、従来のモデルに十分に組み込まれているとは言い難かったのです。

特に、それは重力の小さく強い磁場を持たない火星で効くと言われます。重力が小さいから、どんどん大気が逃げ出していくのです。かつて火星には海がありましたが、今はありません。火星の海も宇宙空間に逃げ出した可能性が高いと、今は言われています。

■惑星は「閉じた系」でなく「開いた系」だった

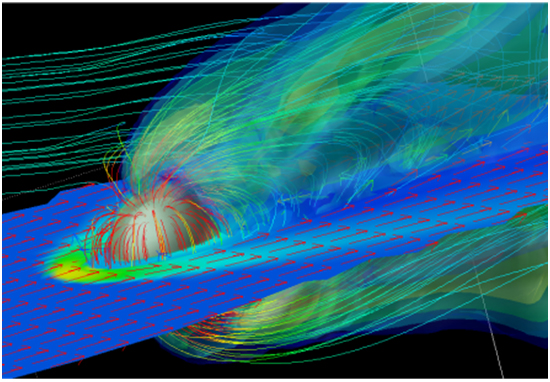

Clik here to view.

図 6 オーロラ

つまり、これまでは惑星を「閉じた系」で考えれば良かったのですが、最近の様々な観測事実は、惑星は「開いた系」であるということを示しています。

例えば、超高層大気は、太陽や宇宙空間からのエネルギー(紫外線や太陽風)と、温暖化を含む下層大気からのエネルギーのせめぎ合いで、オーロラなどの複雑で興味深い現象と変動を示します。さらに宇宙空間から彗星や隕石が降り注ぐと、大気組成にも影響する可能性が高いことがわかっています。

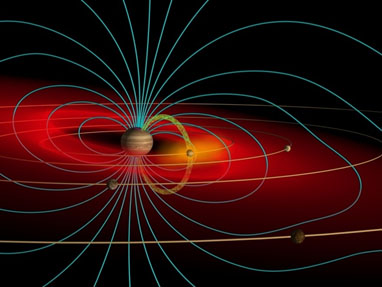

Clik here to view.

図 7 衛星イオの火山ガスが木星の回りに分布(出典:Wikipedia)

また、木星では衛星イオが火山ガスを大量に噴出し、土星では衛星エンケラドスが氷火山を噴出して、周辺環境(磁気圏)に大きな影響を与えます。木星や土星の衛星群では複数の衛星同士で物質輸送があり、おそらく惑星同士でも物質の輸送があると考えられています。

これら惑星大気の「開いた系」の理解に我々は最も興味があり、T60やPLANETSなどのハワイ惑星専用望遠鏡群でこれらを明らかにしたいのです。

■地球の大気が安定するしくみ

―逆に、これまではなぜ「閉じた系」で考えられていたのですか?

Clik here to view.

図 8 二酸化炭素の循環と気候の安定(画像:北海道大学 倉本圭氏による)

私の専門からは少し離れますが、これまで地球の大気は、他の惑星と比べて、わりと安定してきたと考えられています。なぜならば、海があったから、火山があったから、大陸移動(プレートテクトニクス)があったから、月があったからです。

図8のように、火山から大気中に二酸化炭素が放出され、それが降雨して、陸地あるいは海に落ち、その中で石灰石が生成され、石灰石がだんだんプレートテクトニクスで陸中に沈み込み、地球のマントル中に入って溶け、溶けたものが揮発成分として上昇して火山になって...というサイクルが働いて、地球の大気組成はわりと過去安定してきたと考えられていました。

逆に言えば、そのどこかが変われば、地球環境が激変します。もし火山がなくなったり、プレートテクトニクスがなくなったり、海がなくなったりすると、環境がドラスティック(劇的)に変わるのです。そもそも火山噴火やプレートテクトニクスがなぜ起こるか?と言えば、地球の中に熱源があるから。その熱は放射性物質の崩壊で核分裂して生成されるため、ある半減期でだんだん減っていきます。地球内部の放射線物質が減って、どんどん冷えて、内部の熱源がなくなり、最終的にプレートテクトニクスはなくなってしまうかもしれません。実際に今、まさに火星がそうで、冷えきっていると想像されています。

ただ、これはまだ単純なモデルで、本当は他にも、いろいろ考えないといけないことがたくさんあるんですよ。これから考えなければいけない問題は、大きく三つあります。

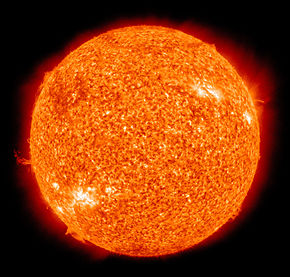

Clik here to view.

図 9 太陽(出典:NASA-SDO)

まず一つ目は、「暗い太陽のパラドクス」。太陽は過去45億年間で約30%明るくなったと言われます。昔の太陽が今より30%も暗ければ、地球の大気はもっと寒いはずです。ところが、不思議なことに、地球の環境はそれほど大きく変わっていません。つまり、このシステムが安定して作用するには、何か別のプロセスが働いているはずですが、未だに解明されていません。

ちなみに、46億年前の太陽が暗かったことが、なぜわかったと思いますか?考古学などでわかるのは、せいぜい数万年前ですよね。なぜかと言うと、太陽と似たようなタイプの恒星は他にもたくさんあって、それらを調べることで、太陽の過去や未来の姿までわかるのです。そんな意味でも、天文学は、我々の地球物理学ともつながるので面白いですね。

Clik here to view.

図 10 過去に火星の表面を覆っていた水の想像図(出典:Wikipedia)

二つ目に、大気中の二酸化炭素の量は一定か?という問題があります。

先ほどもお話した通り、地球には海があるために、石灰岩が生成され、大気中の二酸化炭素が取り除かれたと考えられています。その結果、現在海のある地球だけ二酸化炭素が少なく、現在海のない火星や金星は二酸化炭素中心の大気です。しかし、海の量が常に一定とは限りません。地球も最初は海がなく、海ができた時、二酸化炭素の量もドラスティックに変わったと考えられます。あるいは、火山の活動も地球誕生時から、だんだん低下しているようです。これにより、二酸化炭素の供給量も減るかもしれません。

このように、二酸化炭素はどのような長期的変動をしているか、どのくらいの時間なら安定と考えても良いかなどを、これから考える必要があるでしょう。

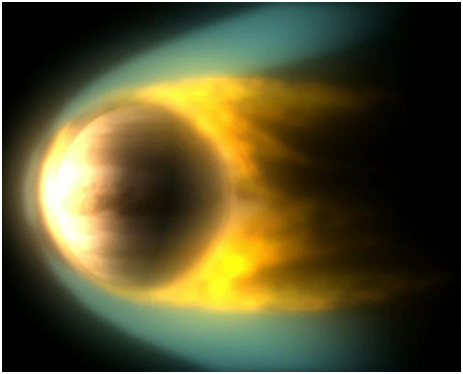

Clik here to view.

図 11 金星大気の宇宙への流出(出典:ESA)

そして、三つ目が本題で、先ほどもお話した、惑星大気が宇宙空間へ大量に流出する「大気散逸」の問題があります。大気散逸が惑星の大気に与える影響がよくわかっていないために、かつての惑星の大気環境についても長期的な変化がよくわかっていません。この大気散逸を理解するために、我々は惑星の超高層大気を理解したいのです。そのためのツールとして、我々は「光」というテクニックを使います。

■光る理由がわかると、光は道具になる

―光をどうやって道具として使うのですか?

光を使うと、何が面白いかと言いますとね。なぜ光が出るかがわかるから、逆に、光を測ることで、何が起きているかがわかるのです。

Clik here to view.

図 12 原子が発光するしくみ。原子核の周りを回る電子が別の軌道に移ると(電子遷移)、光が出る。

まずは、原子はなぜ発光するか?から説明しましょう。原子の中には、原子核と電子があり、原子核の周りに電子が回っていますね。そこにエネルギーが与えられると、電子の軌道が高い準位に上がります(励起)。すると、ものが高いところにあると位置エネルギーが高くなるのと同じような感じで、電子が不安定な状況となり、基の状態に落ちようとします。その落ちた分だけの差のエネルギーが、光のエネルギーとして放出されます(図12)。

Clik here to view.

図 13 光の波長とエネルギーの関係

この電子軌道の準位は、量子力学的に決められており、連続的ではなく飛び飛びです。ですから、電子の決まった準位差のエネルギー差に対応する、波長の光が出るわけです。よって、この(電子軌道のエネルギー準位の差の)幅が広ければ広いほど、(高いエネルギーである)紫外線や青い光など、短い波長の光になります。逆に、この幅が狭ければ狭いほど、(低いエネルギーである)赤い光など、長い波長の光が出ます。

■なぜ赤外線を使うのか

―坂野井さんの分析装置は赤外線を使うそうですね。そもそもなぜ赤外線なのですか?

原子の場合は先ほどの説明で良いのですが、これら原子の電子遷移に伴う光は、主に、可視光から紫外線の範囲のエネルギーに対して起こります。じゃあ、赤外線は何なんだ?と言うと、原子じゃなく、分子なんです。

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

図 14 分子の振動準位と回転準位。上段が直線2原子分子(一酸化炭素など)の場合。下段が3原子分子(水など)の場合。左が振動状態で右が回転状態。

分子には、それぞれの原子に先ほど説明した電子軌道のエネルギー準位もありますが、それに加えて、原子同士の関係で「振動準位」と「回転準位」も持っています。これらも、電子軌道のエネルギー準位と同様に、自由に振動や回転ができず、ある決まった、つまり量子化されたエネルギー準位の回転や振動しか存在しません。例えば、とある振動状態から別の振動状態に移る時も、エネルギーの差が生まれ光が生じます。振動モードにも何種類かあり、それぞれエネルギーの差があります。その差に対応する幅の波長で光るわけです。

Clik here to view.

図 15 分子の内部エネルギー(電子軌道、回転、振動)の大きさの比較

これらの振動準位や回転準位のエネルギー差は、電子軌道が遷移するエネルギーの差に比べると、すごく幅が狭いのです。エネルギーが低いため、出てくる波長が、赤い方にシフトするわけですね。ですから、分子の発光を調べると、自ずと赤外線を調べることになるのです。つまり、分子の状態を知るためには、波長の長い赤外線が必要になってくる、ということですね。

■人類が行けない惑星の環境を、地上から光で調べる

―光を使って、大気の分子の状態を調べると、どんなことがわかるのですか?

Clik here to view.

図 16 オーロラの活動に伴って、高度100kmにおいて、風が吹いたり、温度が上昇する様子を南極の地上観測から明らかにした(坂野井さんの博士論文)

結論から先に言いますと、地球のオーロラの波長毎の光の強さを計測すること~これを分光観測といいますが~から、高度100-300kmの温度や風速などがわかります。また、地球の二酸化炭素やオゾンを太陽光の吸収線から測定することで、二酸化炭素やオゾンの量や高度分布、気温などまでわかってしまいます。気球などをあげて調べる必要がある高度分布が、分光するだけでわかってしまうのです。

我々のグループは、このような分光技術を、約15年前までは、地球の大気に応用して研究してきました。ところが、このような分光技術は、地球に限らず惑星大気どこでも応用できるのです。

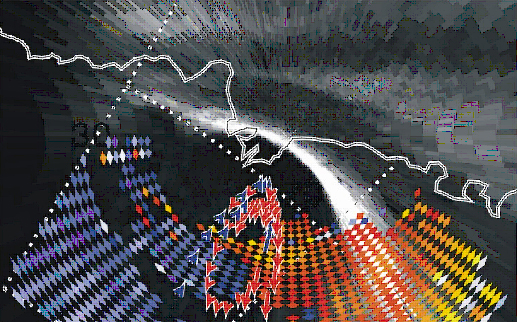

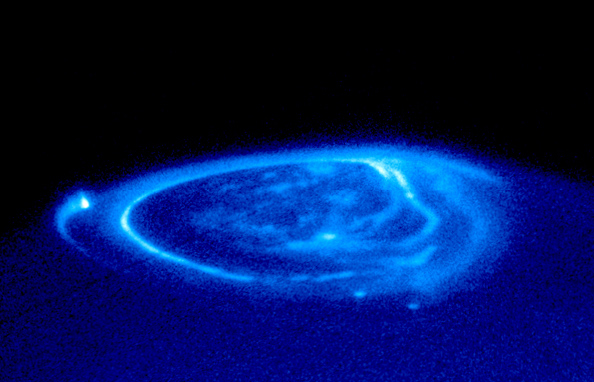

Clik here to view.

図 17 木星のオーロラ(出典:NASA)

例えば、この分光器を地上の望遠鏡につけて観測すれば、木星のオーロラが発生する超高層大気の温度や風速、風向や大気組成などまでわかります。火星を望遠鏡で赤外分光観測すれば、火星の気候に重要な微量気体や、かつての海の証拠を得ることができる可能性があります。これと同じことを太陽系外惑星でもできれば、水の存在、さらには生命活動の証拠を得ることができるかもしれません。

このように、分光して、そのスペクトルの形を詳細に調べることで、人類が決して行くことのできない環境までも知ることができるのです。

■ユニークな超高分散分光器と連続観測で世界トップクラスの成果を

―この研究のユニークな点は、どこにありますか?

Clik here to view.

図 18 スペクトルの形と分光計の波長分解能。青い実線が理想的なスペクトル曲線。赤い四角が分光計の波長分解能、赤丸が観測データ点。

我々の分光技術はかなり特異で、いわゆる「超高分散分光」と言います。簡単に言うと、波長分解能が大変高いのです。どれくらい高いかと言うと、いわゆる「低分散分光」では波長分解能が10~1,000に対して、我々が現在開発中の分光装置は100万以上です。

一般的に、天文観測は低分散分光の方が多く、高分散分光は少数派です。高分散分光の場合、たくさんのデータ点を取る必要があるので、手間も時間もかかるし、効率は悪いのです。一方、低分散分光は、光の量や場所だけを知りたい時など目的に応じては効率が良いことが多いのです。

Clik here to view.

図 19 T60に取り付けられた自作の超高分散分光器

しかし我々の目的は惑星大気の分光観測で、非常に高い波長分解能が必要です。そんなことができる装置って、世界中でも、なかなかないんですよ。もちろん既製品はありません。だから、装置も自分たちでつくる必要があるのです。

もう一つの特徴は、世界有数の天体観測適地であるハレアカラ山頂に自前の観測施設を設置でき、好条件で連続観測が可能になったことです。現象には因果関係があるため、時間変動を追う必要があります。そこで連続観測するためにも、自前の望遠鏡が必要なのです。

と言うのも、日本の巨大望遠鏡「すばる」などを使う場合、公募に出しても観測できるのは、年に数回だけ。その積み重ねで我々も研究をしていますが、それだけで時間変動や季節変化を調べるのは限界があります。すばる望遠鏡を自分たちで1年間専有できるのが一番良いですが、それは不可能ですからね(笑)。

自前望遠鏡による連続観測と、世の中にあまりない超高分散分光器という観測装置。この二つの組合せにより、いろいろな制約がある中でも、ある分野で世界トップクラスのユニークな成果が出せると思っています。

もちろん、それぞれの惑星には、それぞれ違う物理過程があります。それぞれに面白いサイエンスがありつつも、しかし実は、観測という技術的な面では共通性が多いわけです。地球ですらまだたくさんの謎がある中で、火星や金星、木星などの惑星は、それこそ、これまで観測手段すら不十分でした。そんな中、これまで我々が地球の大気で培ってきた分光技術を惑星に応用することで、新たな科学フロンティアを拓けると考えています。

それに、ここで経験を積まなければ、我々は次のステップに行けないと考えています。我々は地球大気から始め、これから惑星をフロンティアにしようとする中、地球大気だけでなく天文学の専門家たちとの接点も出てきます。そんなポジティブな刺激がある中、装置や望遠鏡の開発力や維持運営力、技術的・財政的な問題解決力、国際コミュニケーション能力といった地力を身に付ける必要があります。そんな中、今回移設したT60は、ユニークな観測に加え、我々の地力を身に付ける良い地固めとなるでしょう。自分の世代で閉じるのではなく、次の世代に繋がるようなサイエンスがしたいと思っています。

■新しいことを創造して人類の豊かさに貢献したい

―最後に、これからの豊富を聞かせてください。

人と同じことをやっても、研究って面白くないと思うのです。人と同じことをやるなら、他の人にやってもらえば良いと思うから。人と違うことをやって新しいことを創造し、人々の知識や生活がより豊かで夢のある世界になることに、少しでも貢献したいです。

―読者の中高生たちにメッセージをお願いします。

Clik here to view.

図 20 ハレアカラ山頂に移設されたT60の前で

いろいろなものに、面白さや楽しさ、可能性があると思います。自分が面白いと思った感覚を信じて、それを楽しみながらぜひ続けてください。人との価値観との違いで、「これはつまらないんじゃないか」と思わず、自分の感覚を信じて、それが面白いと思ったら、やってみてください。

中高生にとって、科学者は別世界の人に感じるかもしれません。しかし、実は、その身近な好奇心の積重ねで成り立っているのです。それが新しいことの発見につながり、人々のより豊かな夢のある生活につながっていく。このように常に連続しているものです。

ですから、中高生の頃の好奇心を、大事にしてもらっていいんじゃないかな。それぞれ違うのだから。やり方も違って当たり前。目標へ向うアプローチも、一つじゃなくて良い。そう伝えたいです。

その目標=夢を与えられる仕事が、我々研究者ができたとしたら、それほど幸せなことはありません。

―坂野井さん、ありがとうございました。