![【江刺正喜さん(東北大学名誉教授)に聞く近代技術史】第一章「通信」(全10回シリーズ):科学って、そもそもなんだろう?]() 取材・写真・文/大草芳江、資料提供/江刺正喜

取材・写真・文/大草芳江、資料提供/江刺正喜

2020年11月11日公開

江刺正喜さんに聞く近代技術史

第一章「通信」

江刺 正喜 Masayoshi Esashi

(東北大学 名誉教授)

1949年仙台市生まれ。1971年東北大学工学部電子工学科卒。1976年同大学院博士課程修了。同年より東北大学工学部助手、1981年助教授、1990年より教授となり、2013年定年退職。現在 ㈱メムスコア CTO兼 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センターシニアリサーチフェロー。半導体センサ、マイクロシステム、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)の研究に従事。紫綬褒章(2006年)、IEEE Andrew S.Grove Award (2015)、IEEE Andrew Jun-ichi Nishizawa medal (2016)他を受賞。

新しいものを生み出した先人の知恵と工夫は、新たなものを生み出すヒントになる。MEMS(Micro Electro Mechanical Systems:微小電気機械システム)研究の世界的権威である江刺正喜さん(東北大学名誉教授)に聞く近代技術史入門。全10回シリーズの第1回となる今回のテーマは「通信」。有線電気通信から無線通信、そして今日の私たちも利用する光通信やディジタル通信の歴史を振り返るとともに、それらを応用した最新研究まで。東北大学西澤潤一記念研究センター内にある近代技術史博物館で江刺さんに聞いた。

目次

0 はじめに

1-1 有線電気通信

・電気分解式の電信機

・モールスの電信機

・微弱な電信信号の受信機

・電信ケーブルの歴史

・有線通信の進歩

・電話機の発明

1-2 無線通信

・マクスウェルによる電磁波の予言

・ヘルツが「火花放電」によって電磁波を確認

・マルコーニが無線通信に成功

・日露戦争に使われた無線通信

・タイタニック号沈没と火花通信

・火花放電式無線の原理が最近のセンサにも

・火花式ではない無線通信技術の開発へ

・鉱石検波器の整流作用

・二極真空管の整流作用とカーボンナノチューブラジオ

・三極真空管の増幅作用

・高周波発電機を利用した長波による大陸間通信

・スーパーヘテロダイン受信機と真空管ラジオ

・トランジスタラジオ

・八木アンテナ

・八木アンテナと第二次世界大戦

1-3 光通信

・光通信に使う波長

・光通信の基本構成

・光ファイバの仕組み

・光ファイバのつくり方

・光ファイバの損失低減

・シングルモードファイバ

・光通信の容量の進歩

・光を光のまま増幅する「光ファイバ増幅器」

・1本の光ファイバで大量のデータを送信する「波長多重通信」

1-4 ディジタル通信

・アナログ通信とディジタル通信

・衛星通信

はじめに

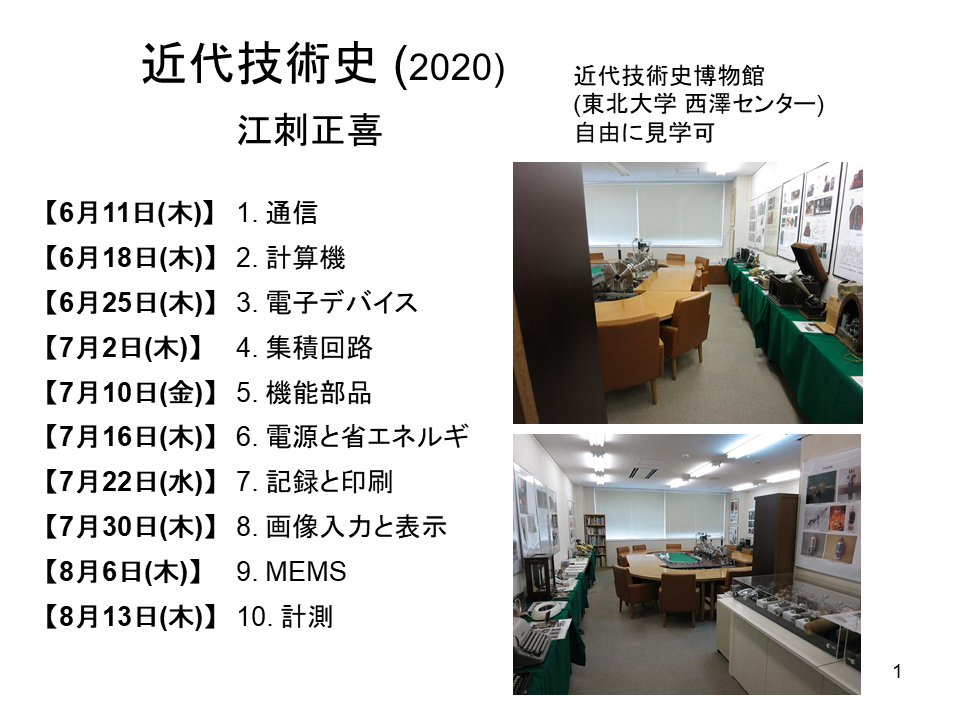

こんにちは。近代技術史のお話をさせていただく東北大学の江刺と申します。この授業にご参加いただき、ありがとうございます。10回シリーズの第1回となる今回は、通信の話をさせていただきます。スライド右側の写真にありますように、ここは東北大学の西澤潤一記念研究センター2階に私がつくった「近代技術史博物館」で、ここに展示してある実物も紹介しながら説明させていただきます。

通信には有線通信や無線通信がありますが、最初に有線電気通信、次に無線通信、続いて光通信と最近のディジタル通信の話をさせていただきます。これらを紹介しながら、それに関連する話題(枠線が点線のスライド)や、それを現在も応用して使っている技術(枠線が実線のスライド)の話もさせていただきます。

1-1 有線電気通信

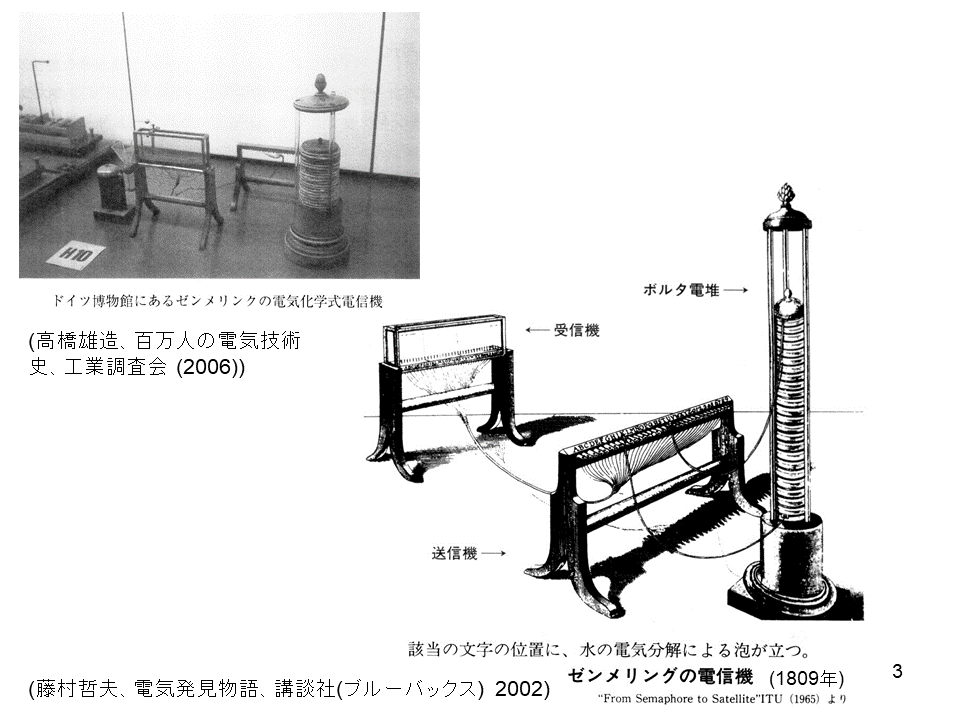

◆ 電気分解式の電信機

はじめに、有線の電気通信の話です。(通信に電気を使う試みとして最初に登場したのが、電気分解式の)「ゼンメリングの電信機」(1809年)です(※1)。電線がたくさんひいてあり、送信側で送る文字に対応する電線の端をボルタ電池につなぐと、受信側の水槽の水が電気分解され、その電線につながった電極から泡が立ち、何の文字が送られてきたかがわかる仕組みです(※2)。

※1 電信:広義では電気を利用した通信のことで、有線、無線を含めた電気通信全体を指すが、狭義では初期の電気通信であったモールス電信にその後の印刷電信および模写電信などを含めたものをいう。最近ではおもに狭義で使われている(出典:世界大百科事典)。

※2 18世紀末にボルタによって最初の電池(ボルタ電池)が発明され、1800年にカーライルとニコルソンがボルタ電池を用いて初めて水の電気分解に成功したことを聞いて、ゼンメリングはこれを通信に使うアイディアを思いついた。しかし、この方式はたくさんの電線を必要とし、さらに泡が立つまで時間がかかるため、実用には至らなかった。

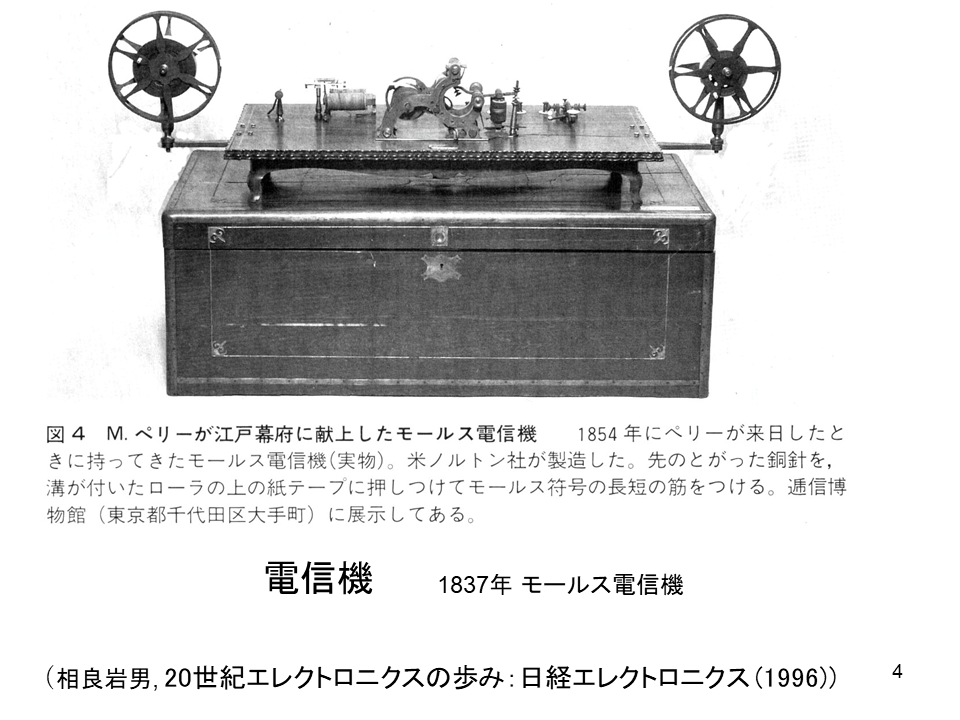

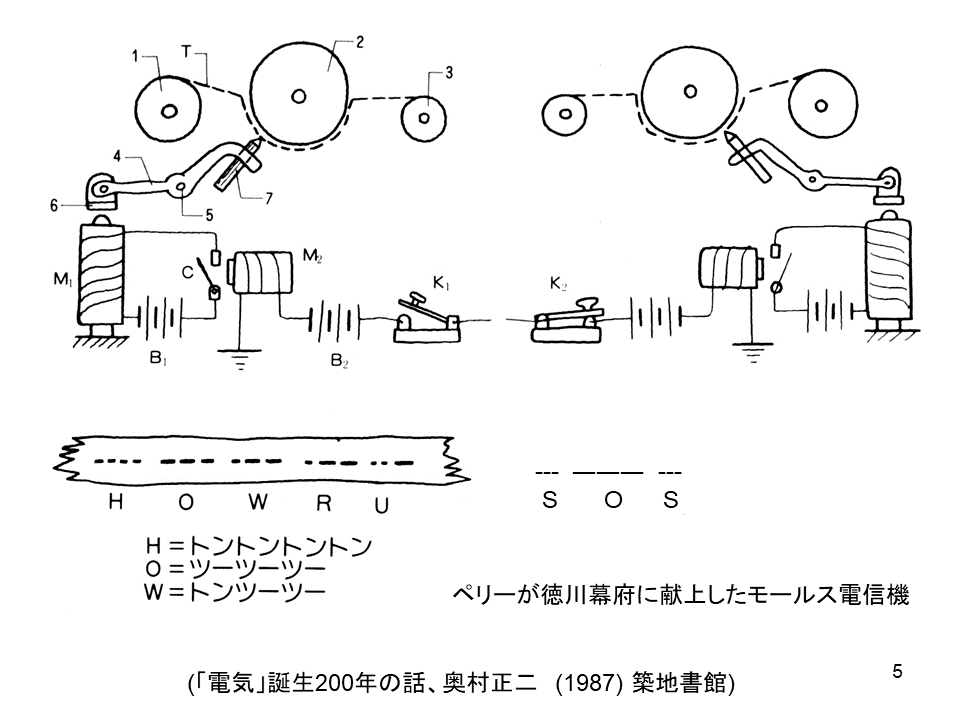

◆ モールスの電信機

(ゼンメリングの電信機以後、いくつかのタイプの電信機が現れ、実用化を競う中で各国に広がったのが、アメリカの画家で発明家の)モールスが1837年に発明した電信機です。1854年にペリーが来日した時に江戸幕府に献上したモールス電信機の実物が、東京の逓信博物館に展示されています。

モールス電信機の特徴は、文字や記号を線と点の組み合わせにしたことです。例えば、「SOS」という信号を送る時、Sはトントントン、Oはツーツーツー、Sはトントントンという信号を、このようなスイッチで電流を流して送るわけですね。その情報は紙に記録して残すことができます。

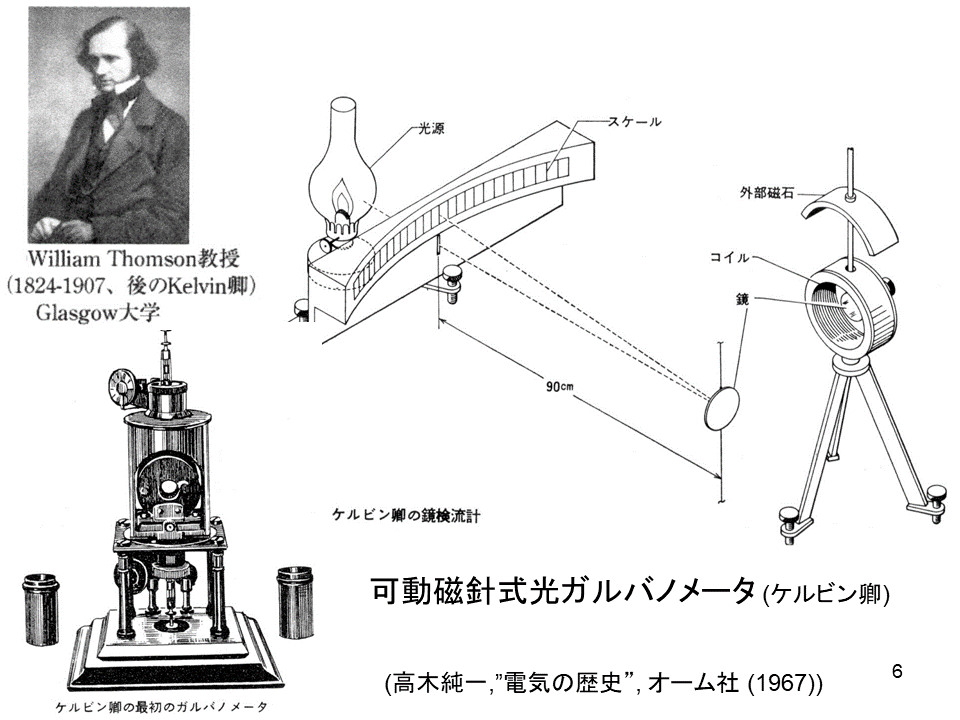

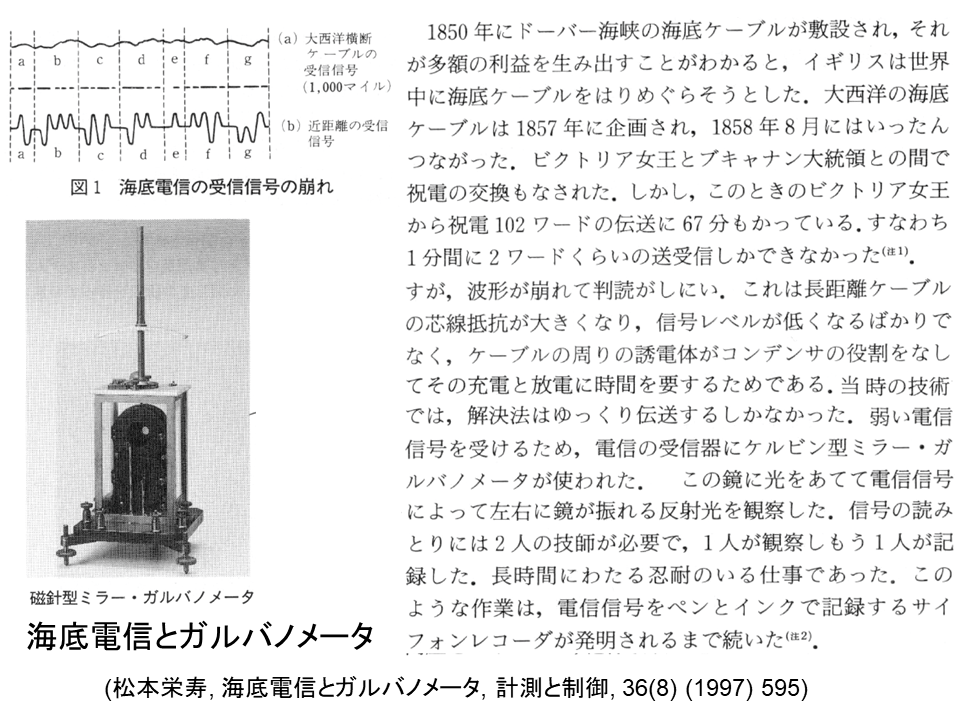

◆ 微弱な電信信号の受信機

(ケーブルを流れると減衰してごく微弱になってしまう電信信号を受信するためにつくられたのが)「可動磁針式光ガルバノメータ(鏡検流計)」(※3)です。英国グラスゴー大学のウィリアム・トムソン(後のケルビン卿)が発明したもので、コイルに電流を流すと電磁力で内部の鏡が回転します。(この鏡に光を当てて、電信信号によって左右に鏡が振れる反射光の位置変化をスケールで読み取ることで、ごくわずかな電信信号を拡大することができる仕組みです。)

※3 ガルバノメータ(検流計)の名は電気火花を当てると死んだカエルの筋肉が痙攣することを発見(1771年)したイタリアの解剖学者・生理学者ガルバーニにちなむ。静電気時代、このガルバーニ電気(動電気)の大きさを測るには、ガルバーニ電気がつくりだす磁気の大きさを測れば、そのもとである電気の大きさを知ることができると気づいたことから、ガルバノメータと呼ばれた。ガルバノメータはやがて電流を測る機器の原型となり、電気の波形を計測するオシログラフとしても活躍する。

その実際がございます。以前、東北大学の学生実験で使われていたものですが、東日本大震災の時に倒れて壊れたので、ちょうど中身が見えます。内部に鏡があり、この鏡が動くというわけですね。

可動磁針式光ガルバノメータは大西洋横断電信ケーブルの受信のためにつくられました。

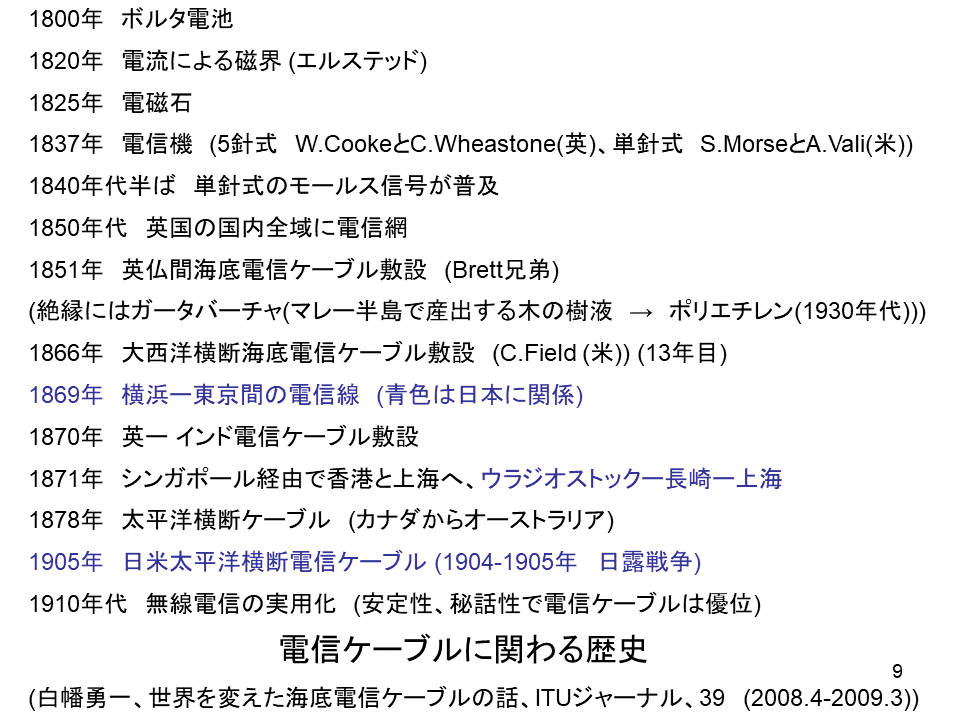

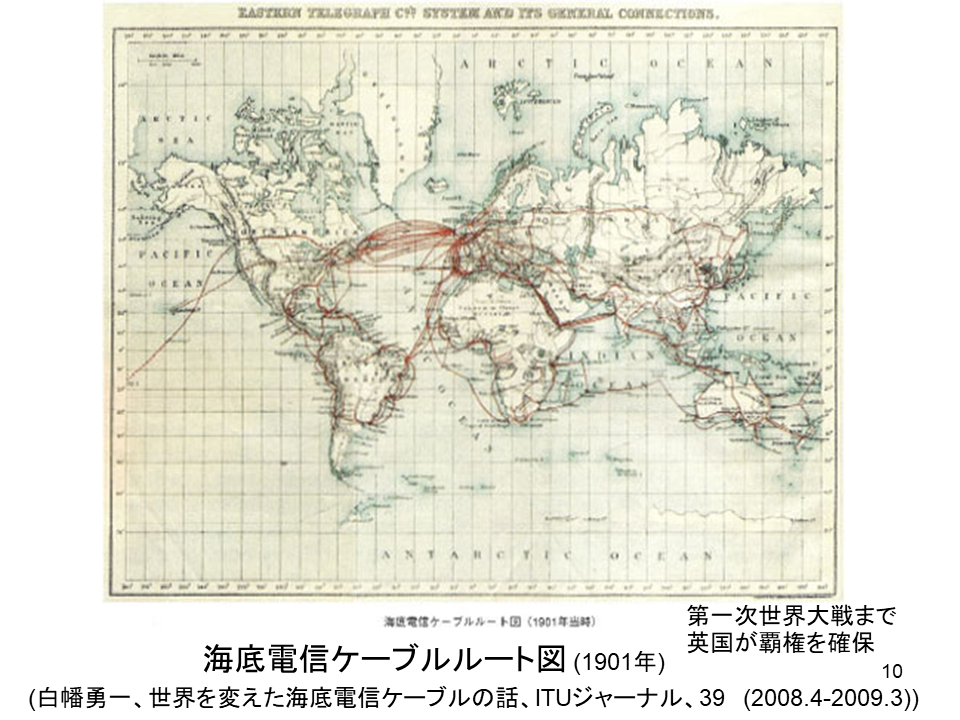

◆ 電信ケーブルの歴史

電信ケーブルに関する歴史と、当時の海底電信ケーブルルートの図です。1900年頃まで、特に英国が海底電信ケーブルを世界各地の植民地につなぎ、覇権を握っていました。

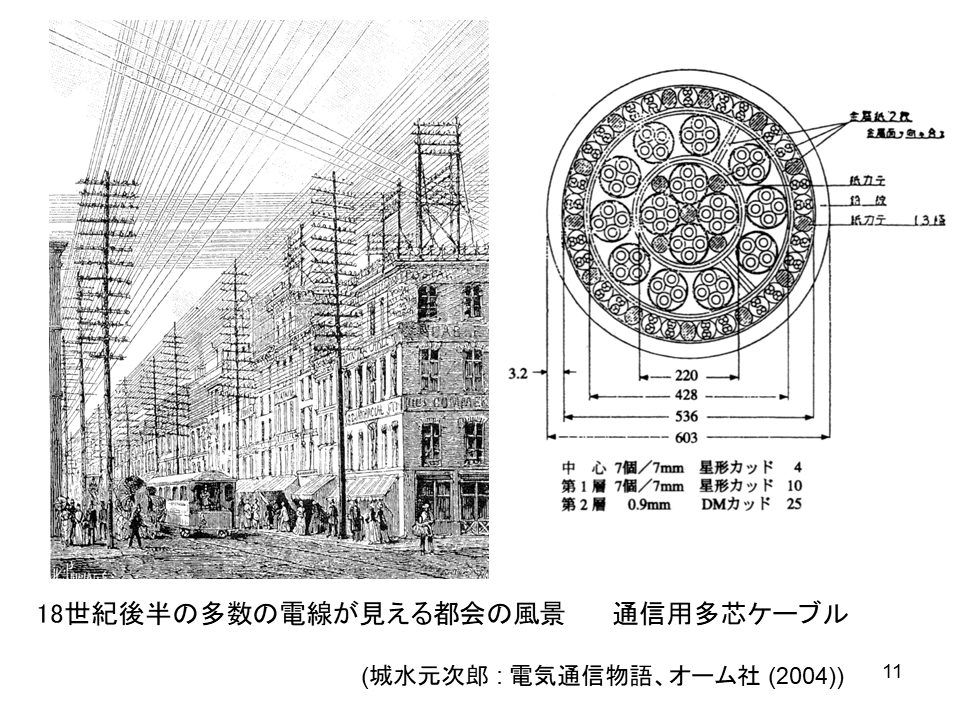

当時のケーブルは、一本の電線に何本も線を入れた「多芯ケーブル」を使い、しかもこれを何本も張ってありました。ですから、都会の風景は電線であまり空が見えず、きれいじゃなかったようですね。

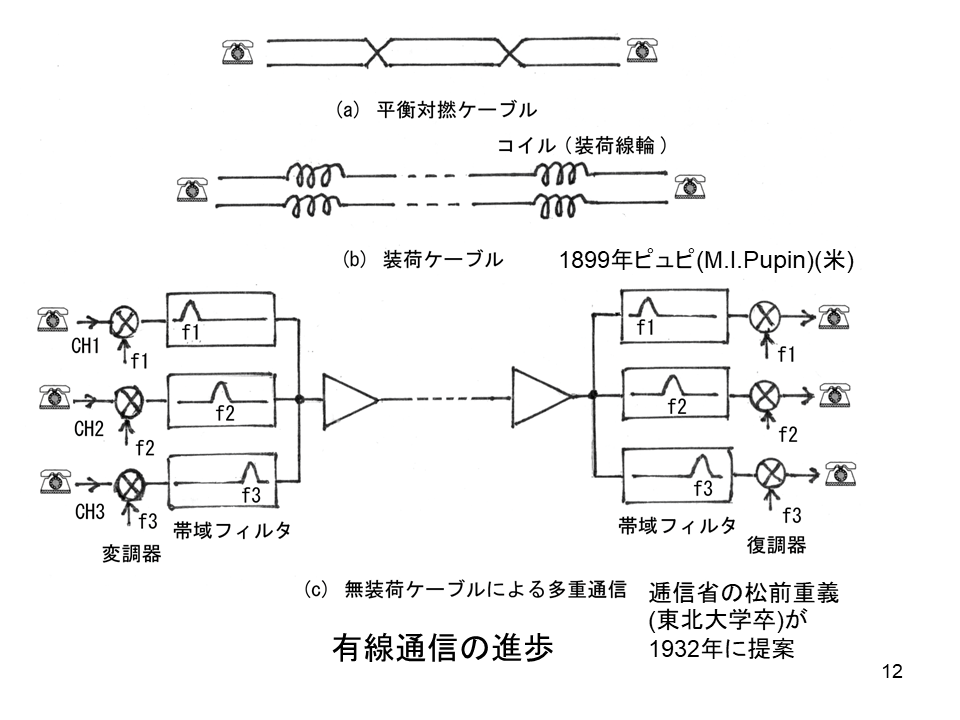

◆ 有線通信の進歩

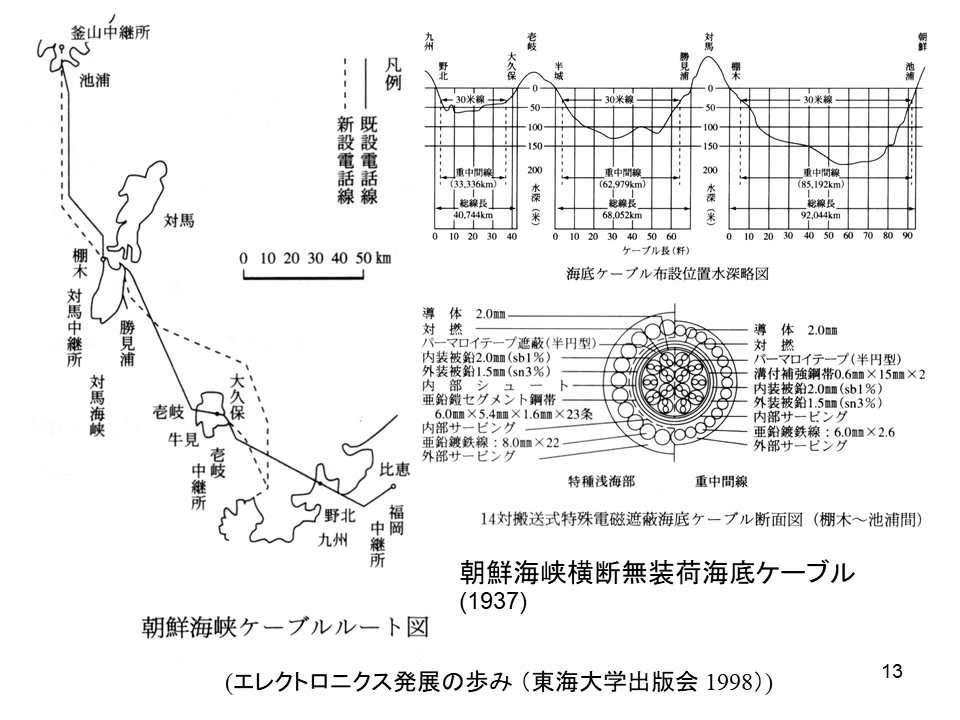

だんだん真空管などが使えるようになり、それを使って「通信の多重化」ができるようになりました。つまり、1本の電信線に多数の電話を重ねて同時に送り、それを分けて受ける通信方式です。東北大学を卒業した松前重義さんが提案してつくられました。松前さんは、衆議院議員を務めたり、東海大学を創立したりした方です。

これは日本が、朝鮮や満州と通信し合うためにつくった海底ケーブルです。1937年ですから、第二次世界大戦の少し前ですね。

◆ 電話機の発明

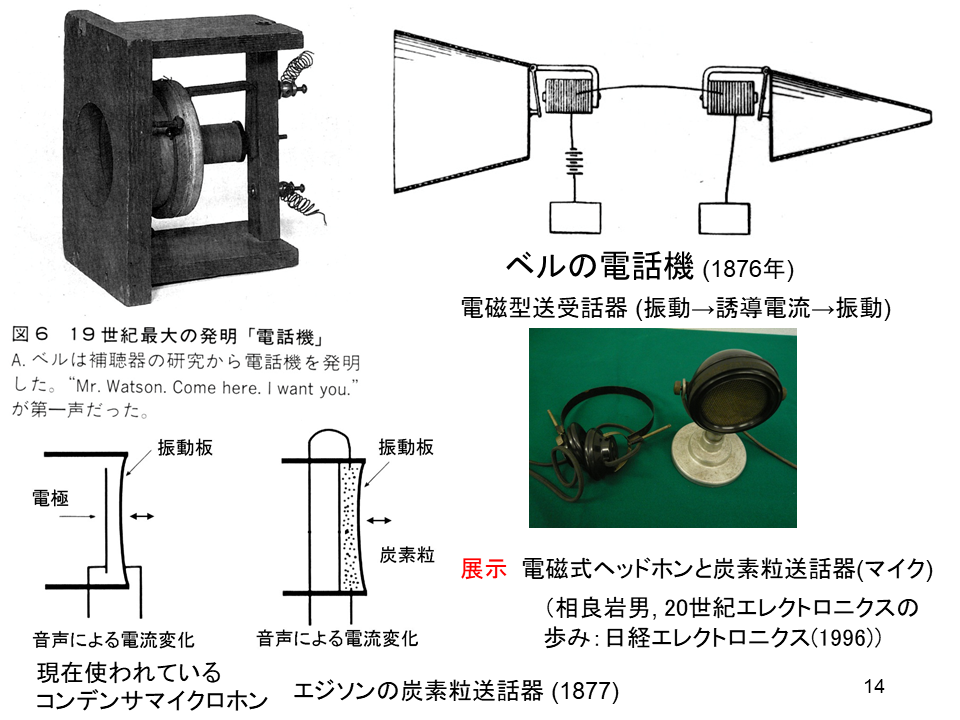

次は電話機の話です。写真が(電気で音声を伝える装置の開発に最初に成功した)ベルの電話機です(1876年)。スライド右上のように、磁石の前にコイルを置き、(音声は空気の振動なので)振動でそのコイルが動くと誘導電流が起こるので、それを送ってまたスピーカー側で振動(音声)にする仕組みです。その後、エジソンが炭素粒を使ったマイクをつくりました(1877年 ※4)。音声の振動によって炭素粒が押されると、炭素粒の電気抵抗が変わることを利用したものです。

※4 1877年にエジソンが発明した炭素粒マイクは、いわゆる黒電話や公衆電話などの受話器のマイクとして長らく使われ続けた。

ここに炭素マイクと、それを受ける電磁式ヘッドホンの実物があります。以上で、有線の電気通信の話を終わりにします。

1-2 無線通信

◆ マクスウェルによる電磁波の予言

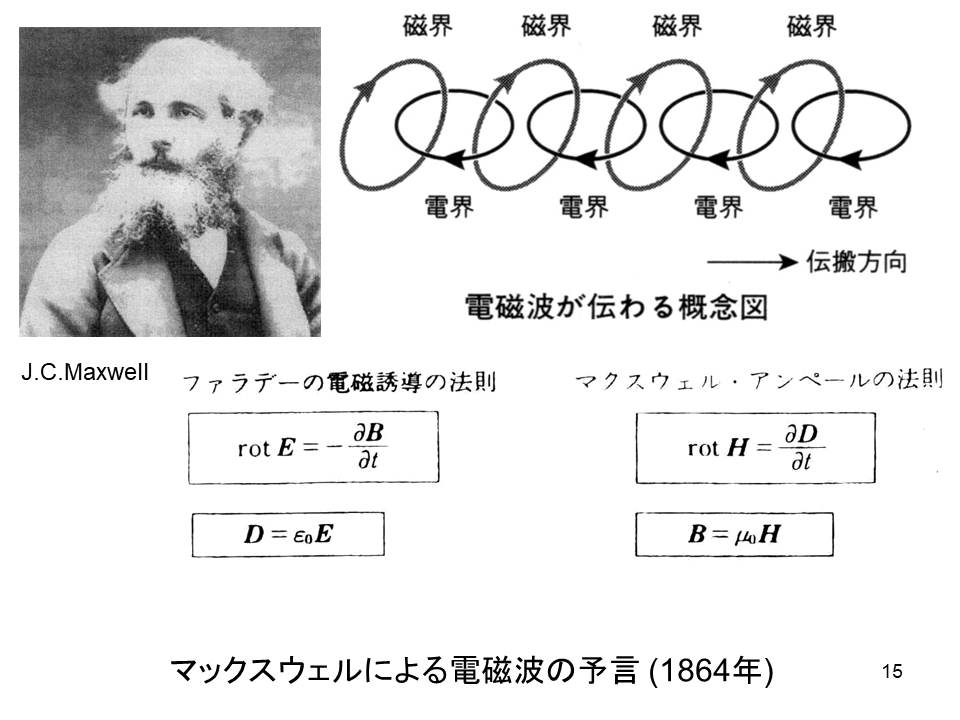

次に無線の話をします。マクスウェルが1864年に電磁波の存在を予言しました。電界が変化すると磁界が生じ、磁界が変化すると電界が生じる。つまり、電界と磁界が組になって空間を伝わるもので、それによって情報が伝わっていくというものです。

◆ ヘルツが「火花放電」によって電磁波を確認

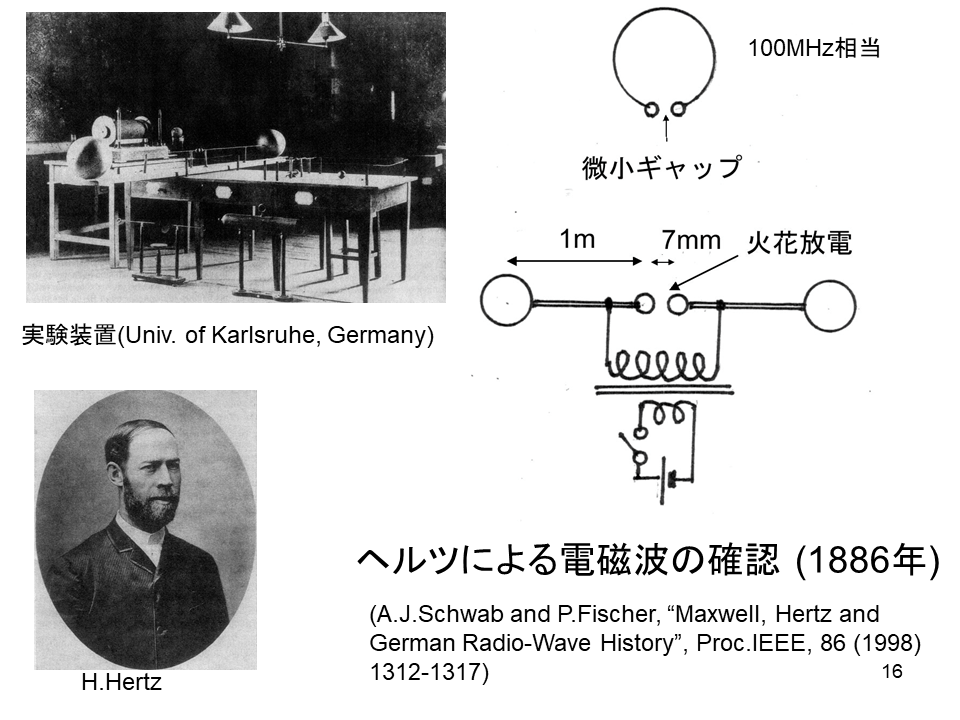

(多くの科学者が電磁波の存在を証明する実験に取り組む中、)1886年にドイツのヘルツが電磁波を実験的に確認しました。図のように、電池から電流を流しておいて、それがトランス(※5)を通して火花放電の装置につながっているわけですが、この電流を一旦切りますと、電流は流れ続けようとするために大きな電圧が発生し、火花放電が起きます。それによって電磁波が生じ、それを微小なギャップを設けたリング状の針金で受信し、微小ギャップのところで放電したということで電磁波の発生が確認されました(※6)。この時の周波数は100メガヘルツ相当だったそうです。

※5 トランス:電磁誘導を利用することで、一次側コイルから二次側コイルへ電力を磁気エネルギーを介して伝達することができる部品。

※6 ヘルツは、火花放電装置のリングがある大きさの時に火花が突然強くなること、リングと放電の距離を離していくと一定の距離ごとに火花が強くなること、リングの向きによって火花が飛んだり飛ばなかったりすることを発見した。一定の周期を持つ波(定常波)には節と腹があり、節のところでは波動は小さく、腹のところでは大きくなることから、一定の間隔で火花放電が強くなるのは、空気中に電気の定常波(定在波)が発生しているに違いないとヘルツは気づいた。

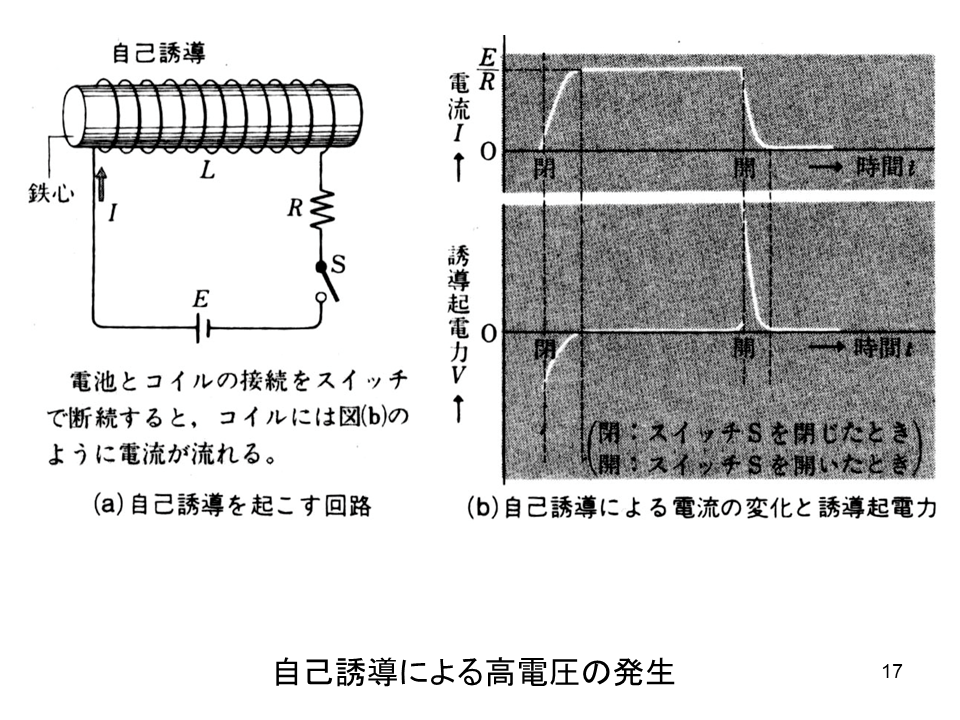

(自己誘導作用(※7)の磁界を保とうとする働きによって)高電圧を発生させる仕組みです。電流を流しておいて、そのスイッチを切ると、大きな電圧が発生するわけですね。

※7 自己誘導:電気回路で、電流の大きさや方向が変化するとき、回路内に電磁誘導が生じ、もともとの電流の変化を妨害する方向に誘導起電力(逆起電力)が発生する現象。

◆ マルコーニが無線通信に成功

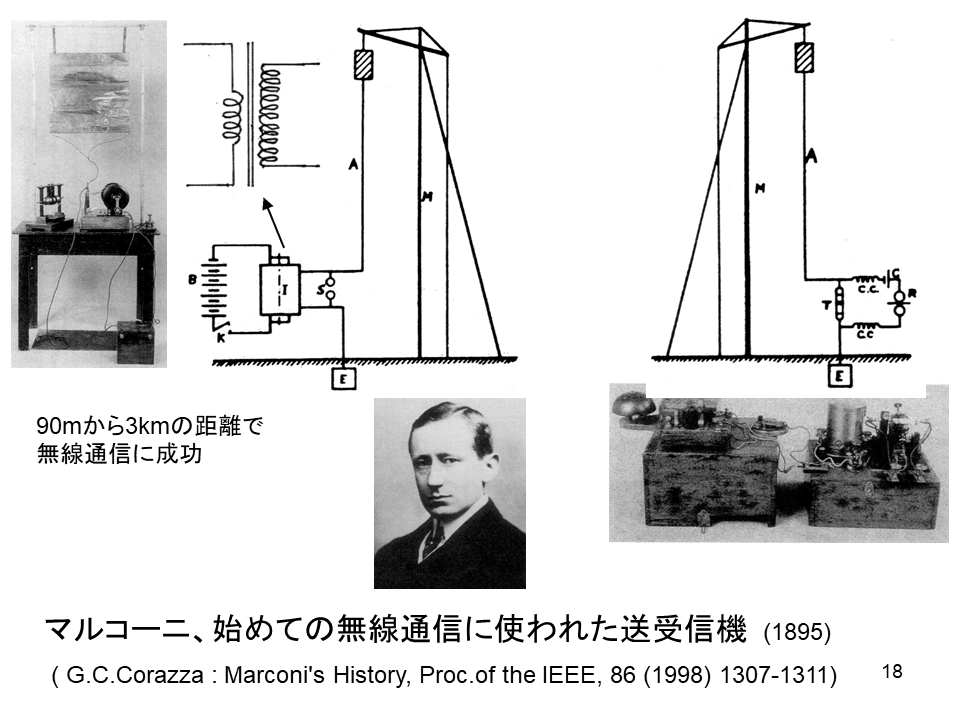

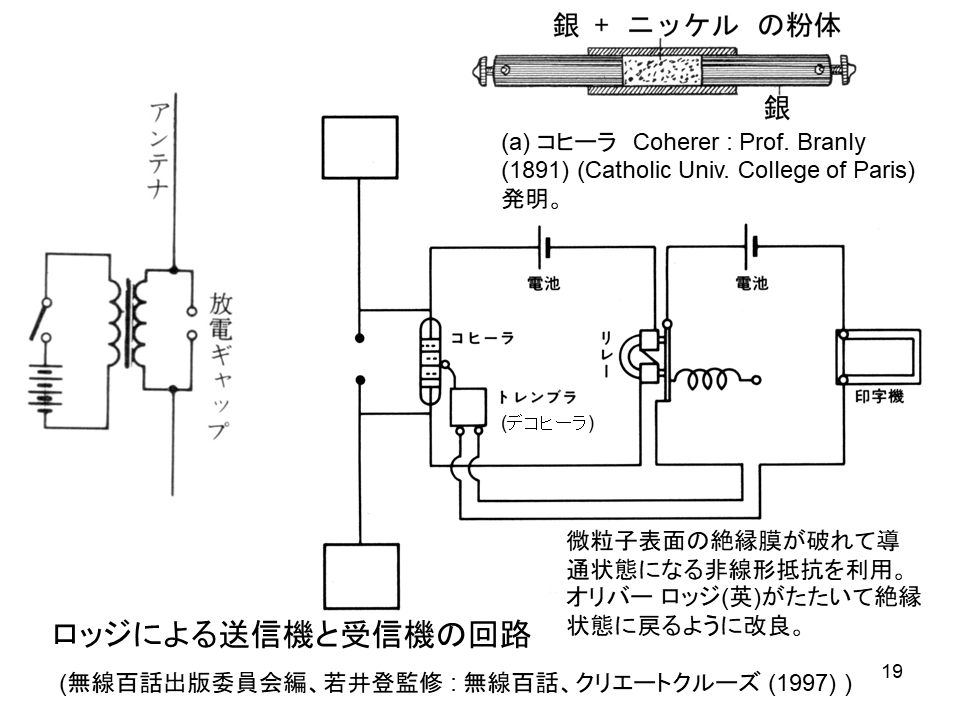

そして(電磁波を通信に使う研究が始まり)、イタリアのマルコーニが初めて無線通信に成功しました。先程のヘルツの実験装置と同じ原理で、スイッチで電流を急に切ると火花が生じ、そこで電磁波が発生して、それを検波器で受ける仕組みです。最初は90メートルだったのが3キロメートルと通信距離がだんだん伸びていきました。

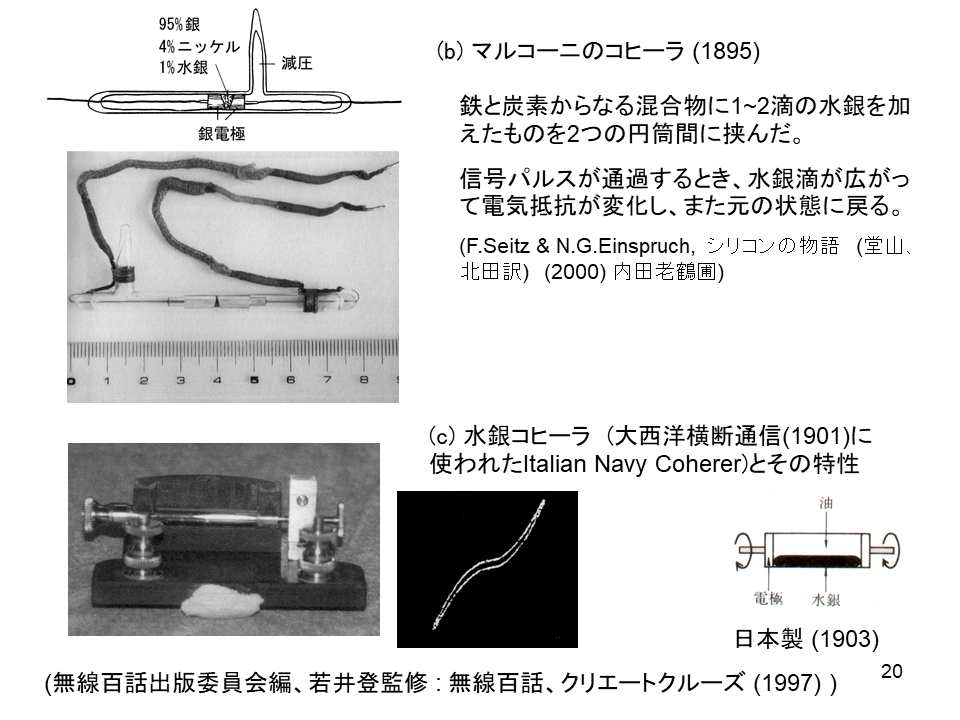

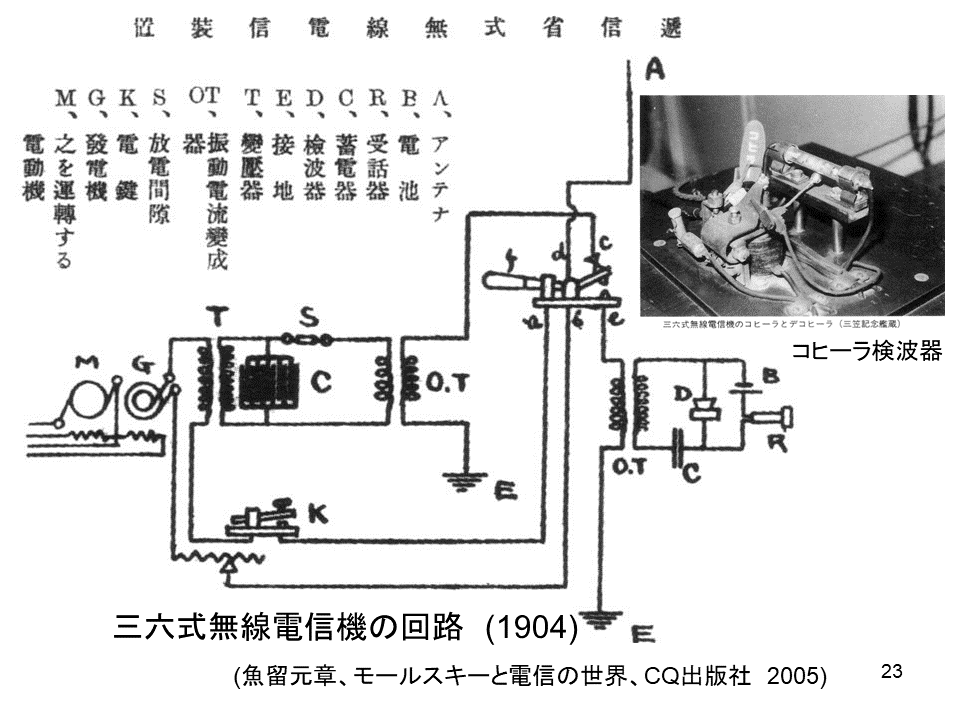

無線通信の検波器として使われたのは、「コヒーラ」という、銀とニッケルの粉をガラス管に詰めたものです。(銀とニッケルは)普段は表面が酸化しているため絶縁性ですが、ここに高い電圧をかけてやると、絶縁膜(酸化膜)が破壊されて、電流が流れます。それで電波が来たことがわかるわけです。ただし、絶縁膜が壊れると導通状態のままになるため、コヒーラを叩いて元に戻す「トレンプラ(デコヒーラ)」をしながら通信を行う必要がありました。

その後、色々進歩しましたが、マルコーニが改良したコヒーラは中に水銀を加えたもので、これを使うと、デコヒーラで叩かなくとも自然に元の状態に戻ったというわけです。これによって、マルコーニは大西洋横断無線通信に成功しました(1901年)。

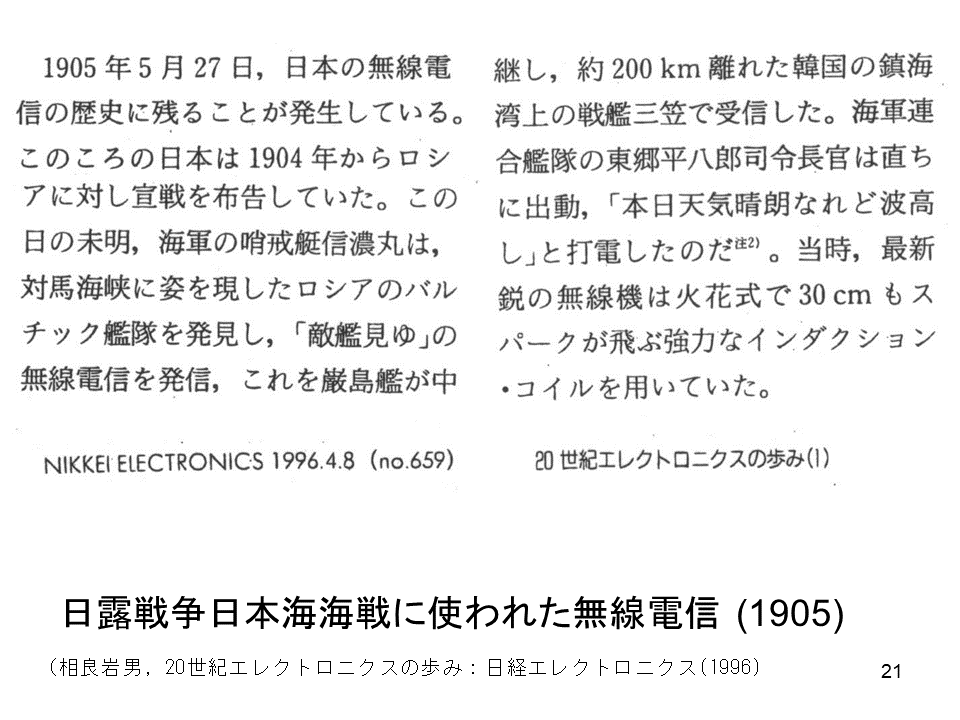

◆ 日露戦争に使われた無線通信

この火花式の無線通信を、日本は日露戦争日本海海戦で使いました。ロシアのバルチック艦隊が来たことを発見し、海軍の戦艦三笠に「戦艦見ゆ」と無線で送って勝ったわけです。

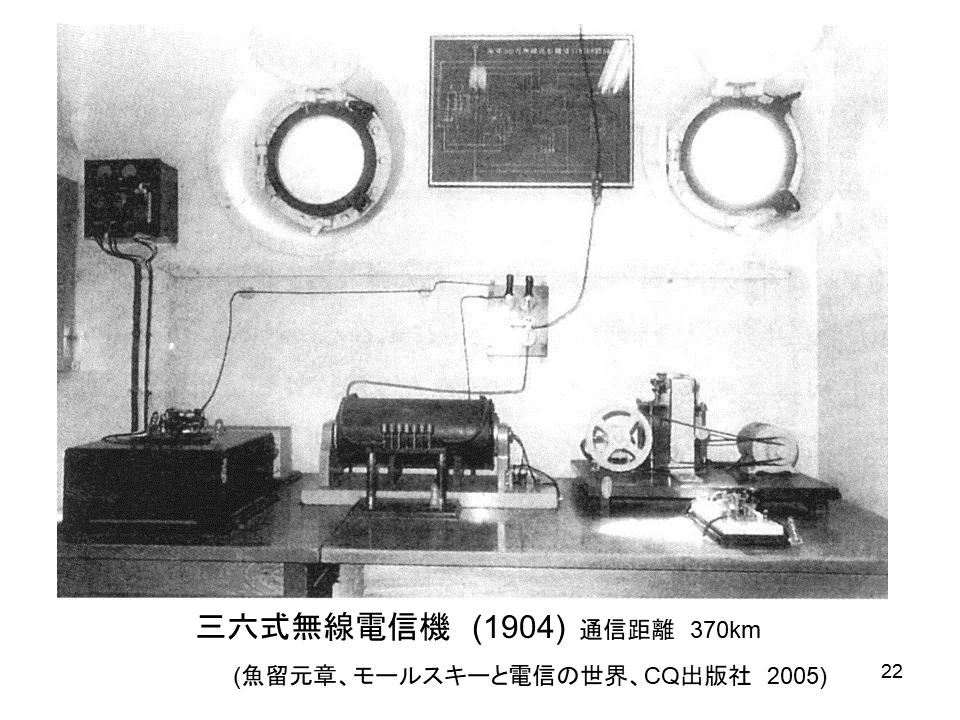

これが、当時日本海軍が使用していた火花式送信機「三六式無線電信機」です。

三六式無線電信機の構成です。横須賀に係留されている戦艦三笠にこの装置のレプリカが展示されています。

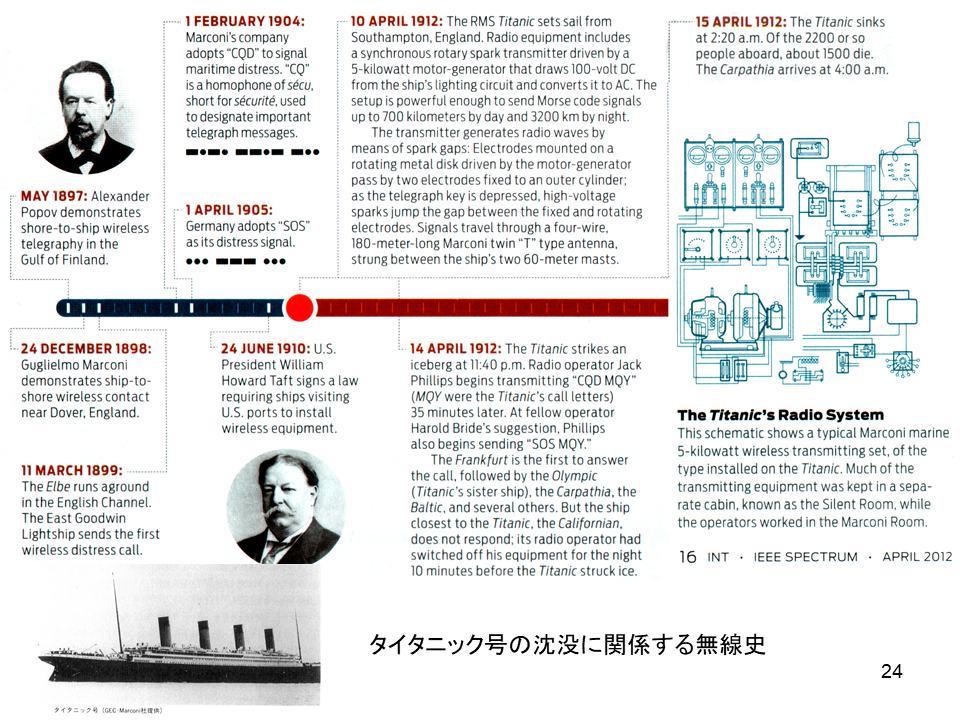

◆ タイタニック号沈没と火花通信

火花式の無線通信に関連した話を少しさせていただきますと、1912年、タイタニック号が氷山に衝突して沈没しました。その時、火花放電式の無線通信を使って救助を求めました。残念ながら、一番近くにいた船は通信機の電源を切っていたらしく、少し離れたところにいた船がこれを受信して助けに来たということです。

◆ 火花放電式無線の原理が最近のセンサにも

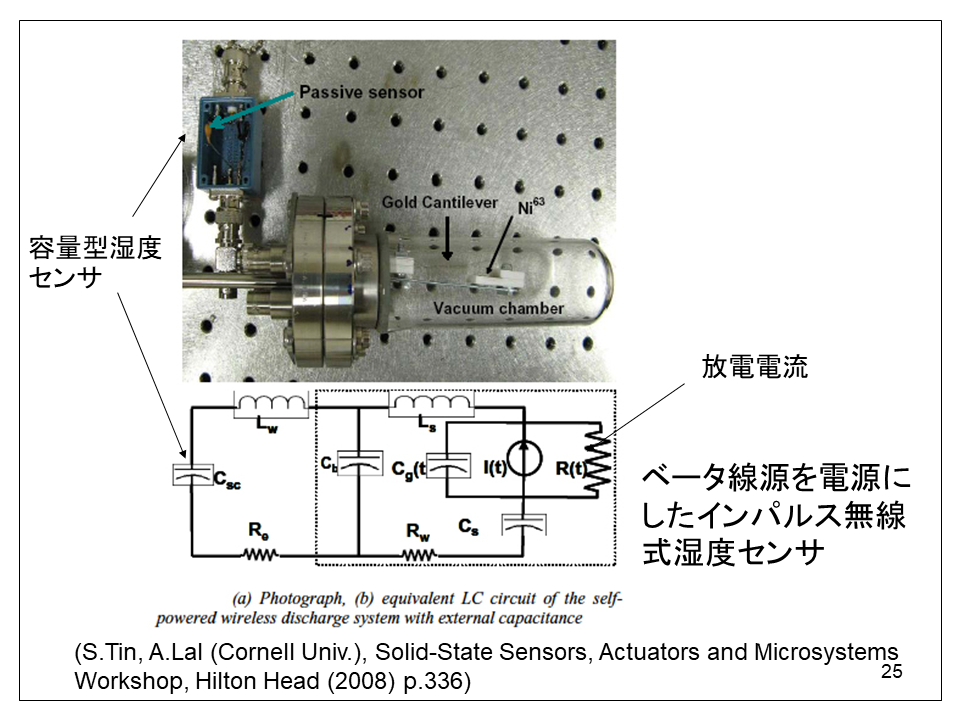

火花放電式無線に関連した最近の研究の話題も少し紹介させていただきます。100年前の火花放電式無線と同じ原理で、湿度を測りながら計測した情報を無線で送るという研究を、コーネル大学の方が2008年に発表しています。例えば、建物や橋のメンテナンスなど、長期間にわたり状況を測りたいことはよくありますが、普通は電池が切れてしまうので長期間測ることができません。そんな状況でも使えることを想定した実験です。

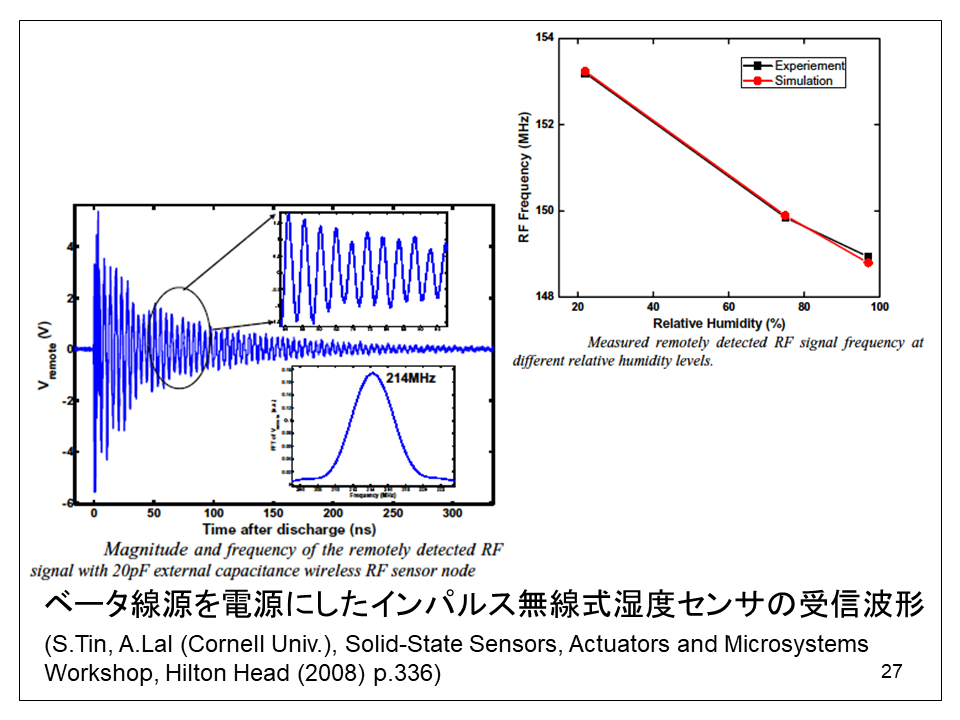

その計測例で、左図は火花による信号を表しており、右図は湿度が変わると周波数が変わることを示しています。

◆ 火花式ではない無線通信技術の開発へ

そんな火花放電式の無線通信ですが、1940年に使用禁止となりました。そして火花式ではない無線通信技術の開発が進み、(コヒーラに代わる高感度な検波器として)鉱石検波器や真空管検波器等が開発されました。

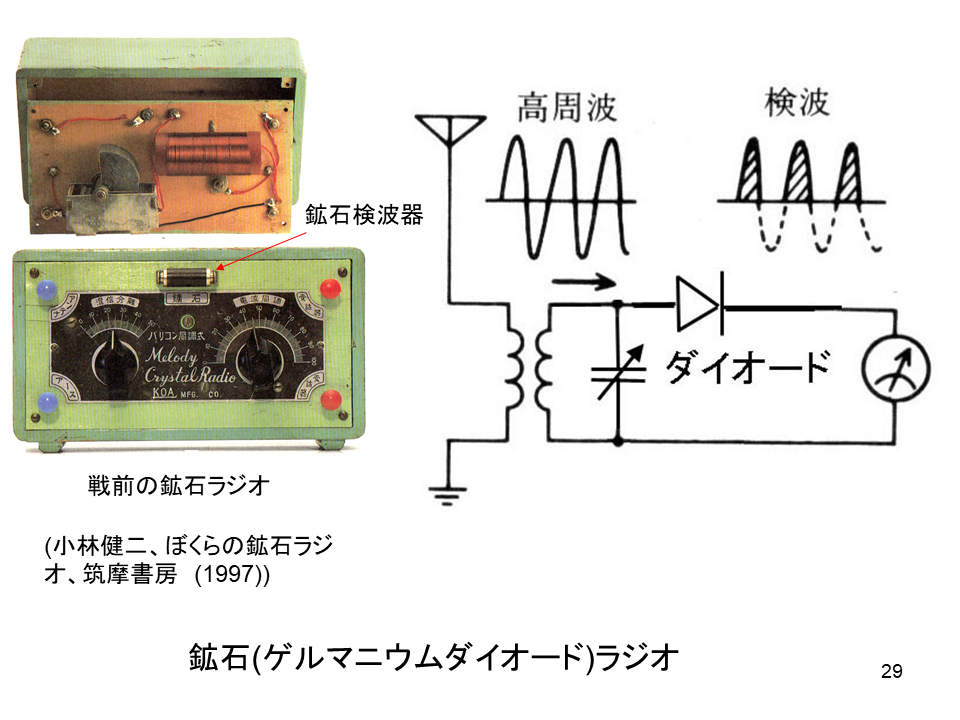

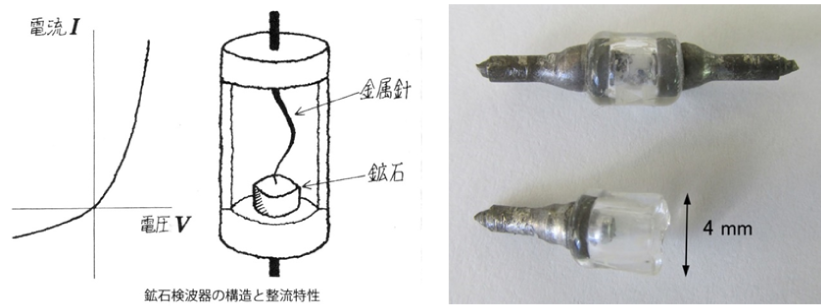

◆ 鉱石検波器の整流作用

これが鉱石検波器です。スライド左写真の鉱石ラジオ上部に鉱石検波器が付いています。(電波の電流はプラス・マイナスが対象になっていますが、そのままでは受信してもプラスとマイナスの電流が打ち消し合い、送られてきた音声信号を検出できることができません。そのため無線通信には)右図のように、高周波で来たプラス・マイナスが対称になっている電波の電流を、プラス側あるいはマイナス側だけに電流を通す「整流」が必要になります。すると、平均値として直流の電流が流れるため、電波が来たことがわかったり、音声が聞こえたりするわけですね。(そこで、ある種の鉱石に細い金属針を点接触させて電流を流すと、電流はある方向には流れて、逆方向には流れにくくなる整流作用を利用した、鉱石検波器がラジオに採用されました。これがいわゆる鉱石ラジオです。)

(菊池誠 : 若きエンジニアへの手紙、(工学図書) 2006)

ここにあるのは鉱石検波器(点接触ダイオード)の例で、鉱石に金属の針が立っているのが見えますね。

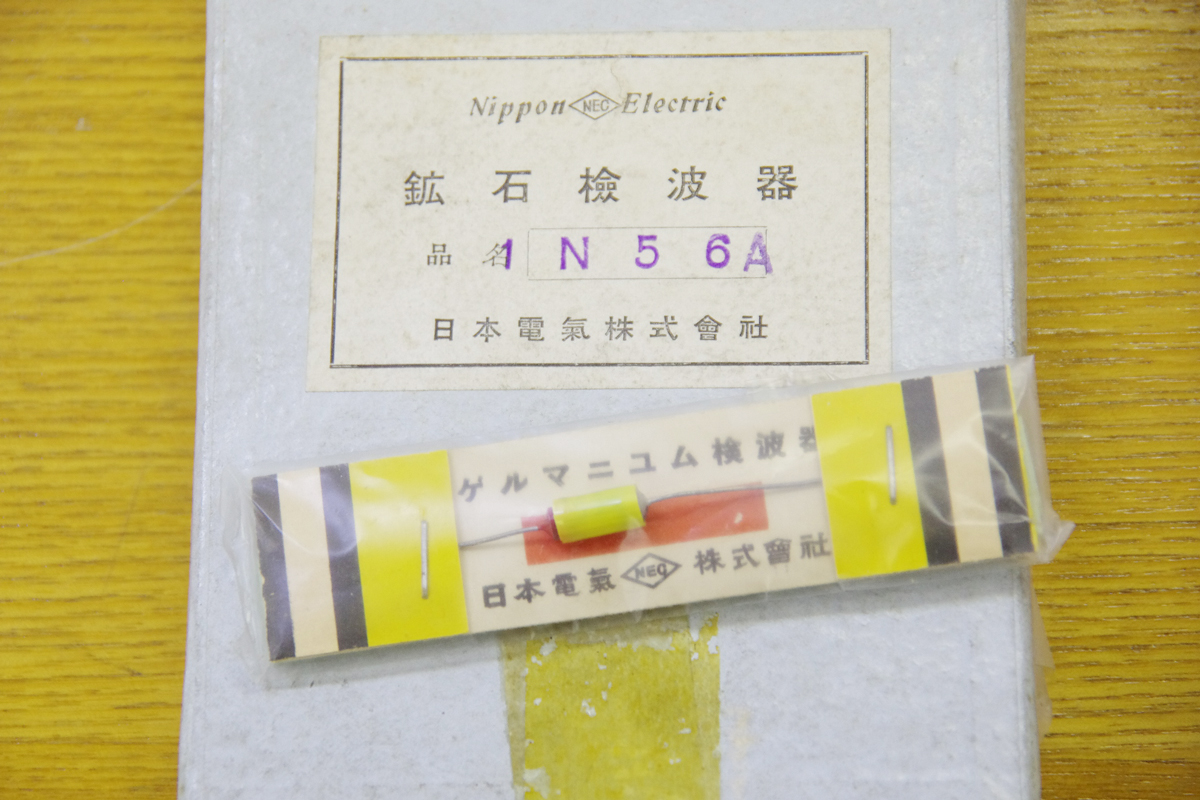

これは、日本電気株式会社が販売していた鉱石検波器の製品です。ゲルマニウム検波器と書いてあります。

◆ 二極真空管の整流作用とカーボンナノチューブラジオ

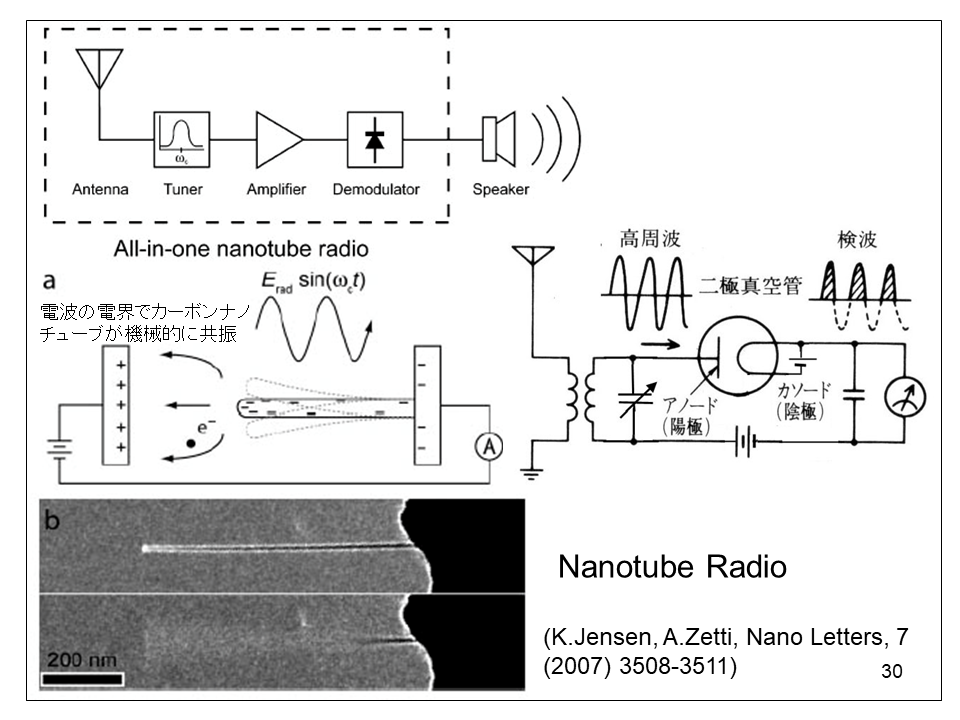

やがて鉱石検波器の代わりに、「二極真空管」(※8)が使われるようになりました。右側の図に示すように、カソード(陰極)にあるヒーターから電子が出て(熱電子放出 ※9)、アノード(陽極)にプラスの電圧をかけると、カソードから出てきた電子がアノードに流れます。先程の「整流作用」、つまり片方の電流だけを流す作用をもって検波してくれるわけですね。

これと同じ原理で、「カーボンナノチューブ」という非常に細い炭素の棒を使ってラジオをつくった最近の面白い話題を紹介します。カリフォルニア大学バークレー校のジェンセン先生とツェットル先生が2007年に発表した「カーボンナノチューブラジオ」です。カーボンナノチューブは、静電引力でもって電波の周波数で共振します。ちょうど共振する長さにしておくわけですね。このカーボンナノチューブの先からは「電界放出」(※10)という原理で電子が放出され、それでアノード側にプラスの電圧をかけておくと(一方向だけに)電流が流れるという、先程の真空管と同じ(整流の)働きをするわけです。さらにおもしろいことは、カーボンナノチューブの長さを変えることで周波数を変えることができますし、ここにかける電圧でもって静電引力でぴんと引っ張られて共振周波数が変わりますので、チューニングもできるわけです。

※8 二極真空管:真空管とは、真空度の高いガラスや金属の容器内に電極を封入した電子管の総称で、陽極と陰極のみから成る真空管を二極真空管という。エジソン効果(白熱電球のフィラメントの近くに金属板を入れ、金属板にプラス、フィラメントにマイナスの電圧を加えると、金属板からフィラメントへ電流が流れるのに、逆にすると電流が流れないことをエジソンが1883年に発見した)を整流に利用することをフレミングが思いつき、二極真空管を発明した(1904年)。

※9 熱電子放出:高温に加熱された固体表面から電子が放出される現象。

※10 電界放出:金属に強い電場を加えると表面から電子が放出される現象。

これがその例で、右側のグラフにあるように、電圧を変えると、受信する周波数が変わっています。

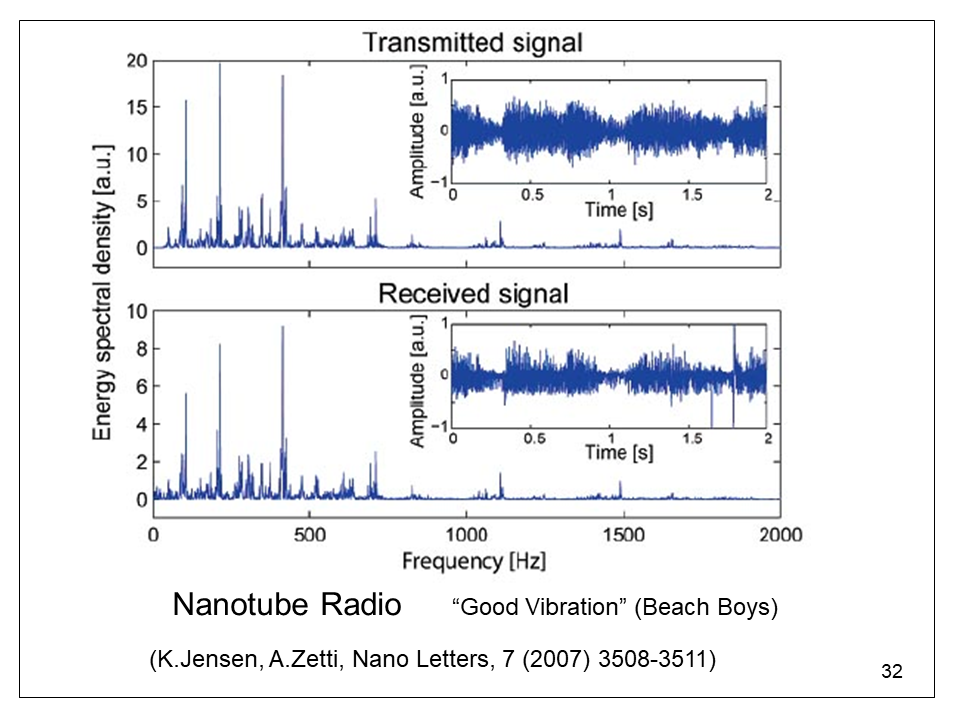

これを使って送信した波形と受信した波形です。"Good Vibration"(Beach Boys)という曲を送って、正しく受信されていることがわかります。

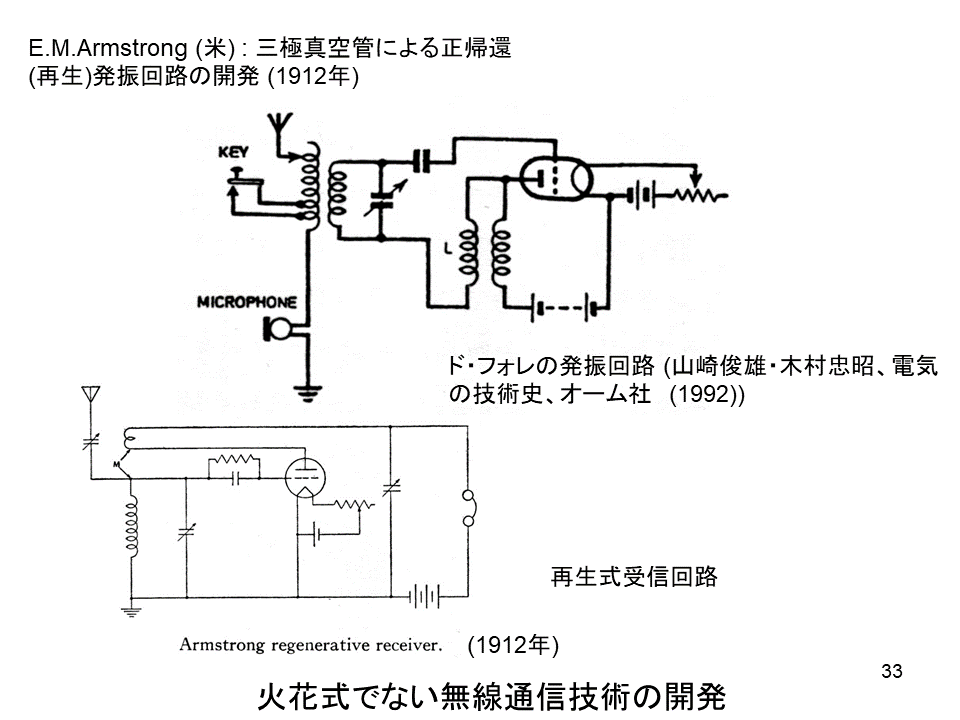

◆ 三極真空管の増幅作用

先程、二極真空管の話をしましたが、さらに(陽極と陰極の)間に「グリッド」(格子状の電極)を入れることで(三極真空管)、(弱い電波を強くする)増幅器をつくることができます(三極真空管は、整流と増幅の両方の作用を持ちます)。この後で詳しく解説しますが、ここでは「三極真空管」を使った再生式受信回路(正のフィードバックを加えて感度と選択度を高めた検波回路)を示します。増幅した信号を一部戻してやることで、弱い電波でも高感度に受信できるわけです。

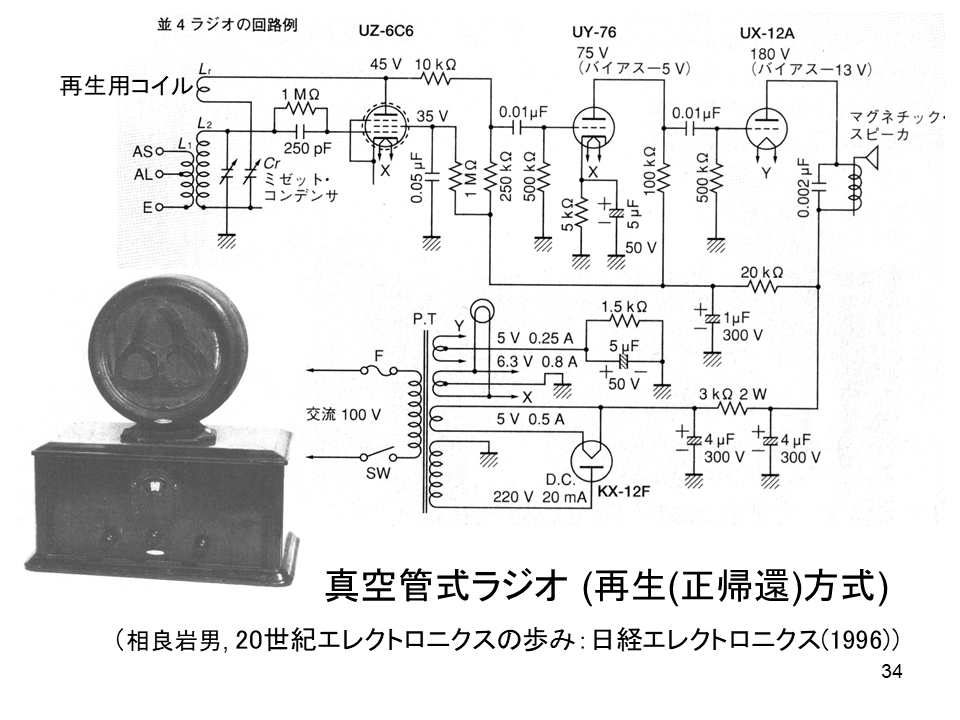

これは昔の再生方式のラジオです。ここに正帰還(正のフィードバック)をかけて、先程お話した増幅の働きをさせる構造がつくられています。

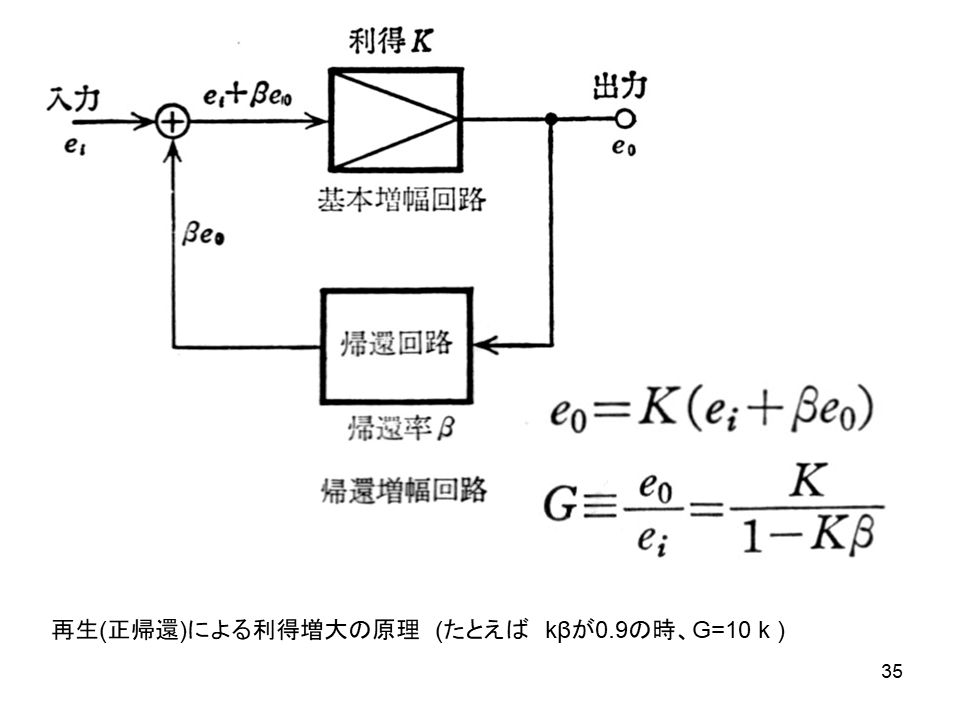

この再生(正帰還)による利得増大の原理を少し解説します。ここに利得Kの増幅回路があります。増幅回路で入力eiを増幅し、出力e0として取り出す時、ここで出てきた出力はβ倍の帰還回路で戻して入力に足してやります。すると出力e0は利得K倍のei+βe0になります。すると入力と出力の比Gはe0 / eiですから、K / (1 - Kβ)になります。ここでKβが0.9の時、1 - 0.9 = 0.1ですから、K/0.1、すなわちKが10倍になるわけです。このような原理で、先程の再生増幅器でもって感度が上がったということになります。

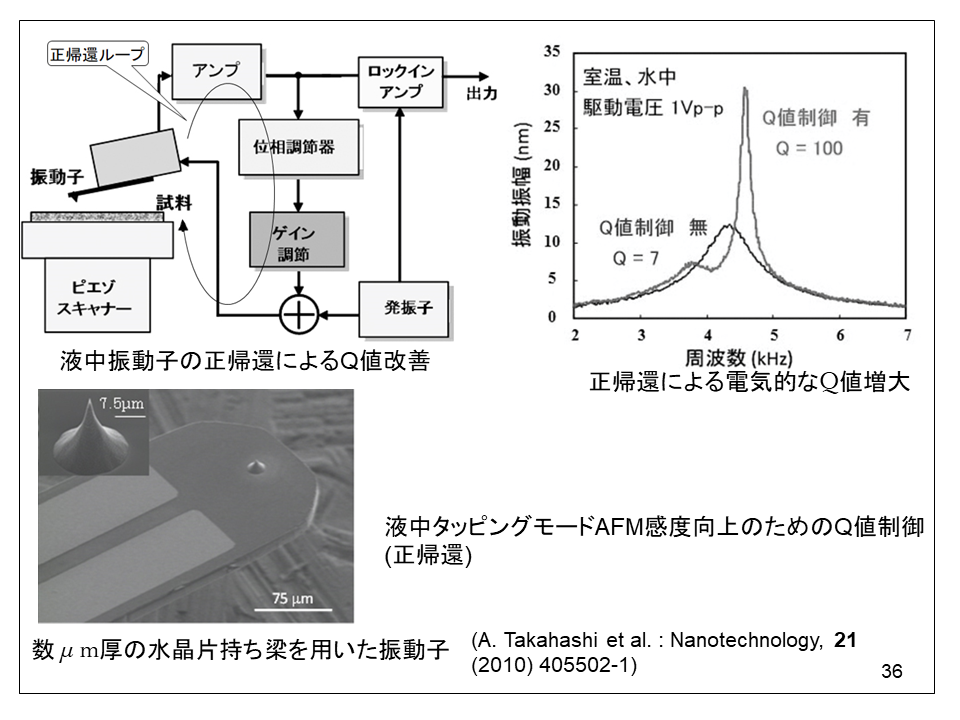

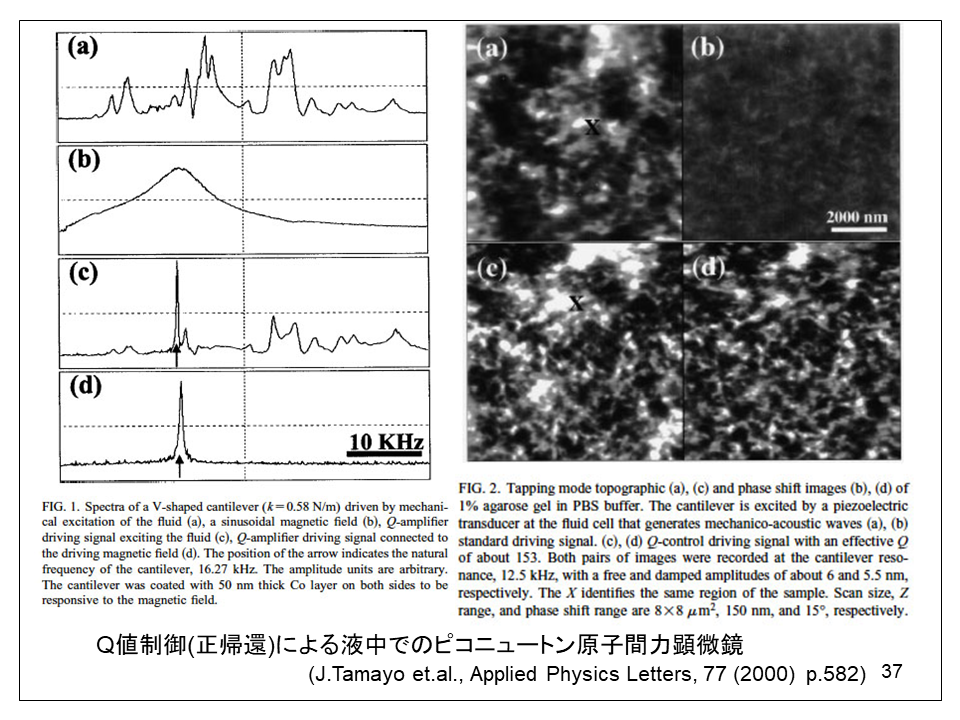

正帰還の原理を利用した最近の事例として、原子間力顕微鏡(試料と探針の原子間に働く力を検出して画像を得る走査型プローブ顕微鏡の一種)を液中で使う時の感度を上げた研究を紹介します。左下の写真のように厚さ数ミクロンの水晶の片持ち梁を用いた振動子で、その先が尖っていまして、これでなぞることで試料表面の原子の像を捉えるものです。これを共振させて使うわけですが、液体の中でなぞると振動エネルギーが逃げてしまうため、先の正帰還の原理を使って一度戻してやることで信号が弱くなるのを改善し、共振状態を保っています。

これを使って液中で微細な構造を観察した例です。

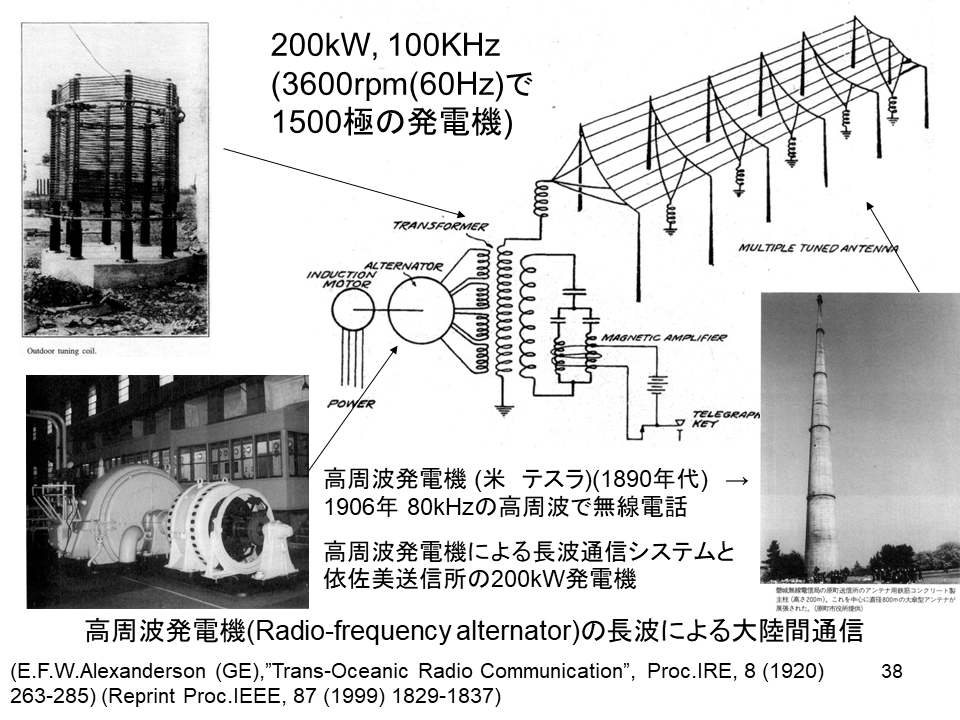

◆ 高周波発電機を利用した長波による大陸間通信

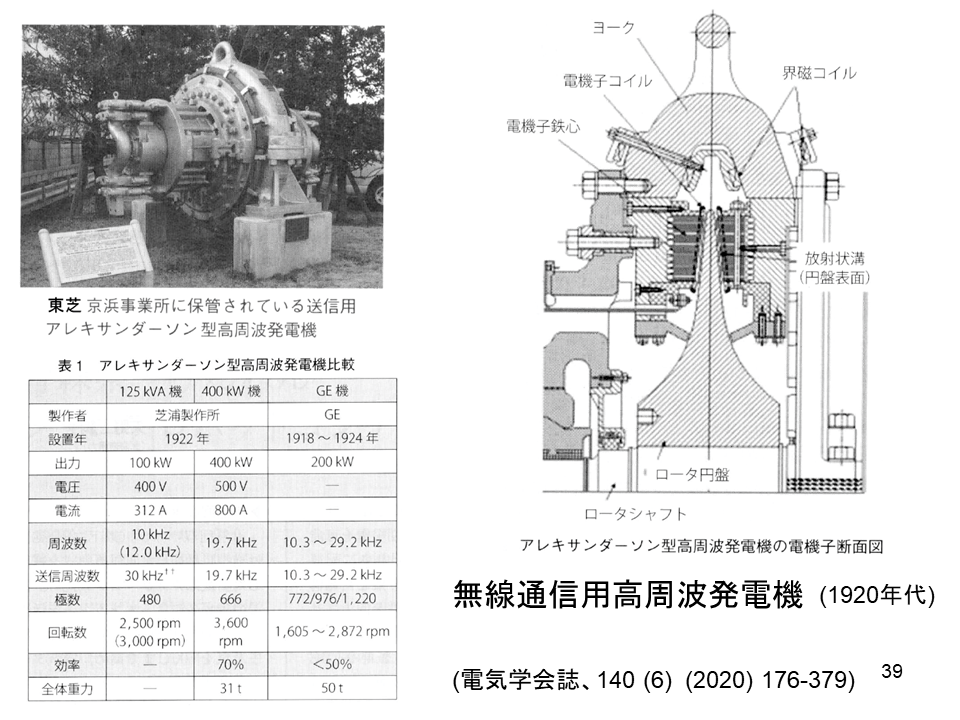

また電波の話に戻ります。(初期の無線通信に使っていた火花放電による電波は減衰する性質があります。減衰する電波に音声信号を乗せることは難しいため、連続した電波をつくる方法として)高周波発電機が1890年代に考案されました。極が沢山ついているものを高速に回すと、約10~100kHzの「長波」と呼ばれる周波数をつくることができます。これが大正時代の無線通信に使われました。私が幼い頃は福島県の原町送信所(現在の南相馬市原町区)に長波のタワーが建っていました。

これは東芝の京浜事業所に保管されている高周波発電機です。

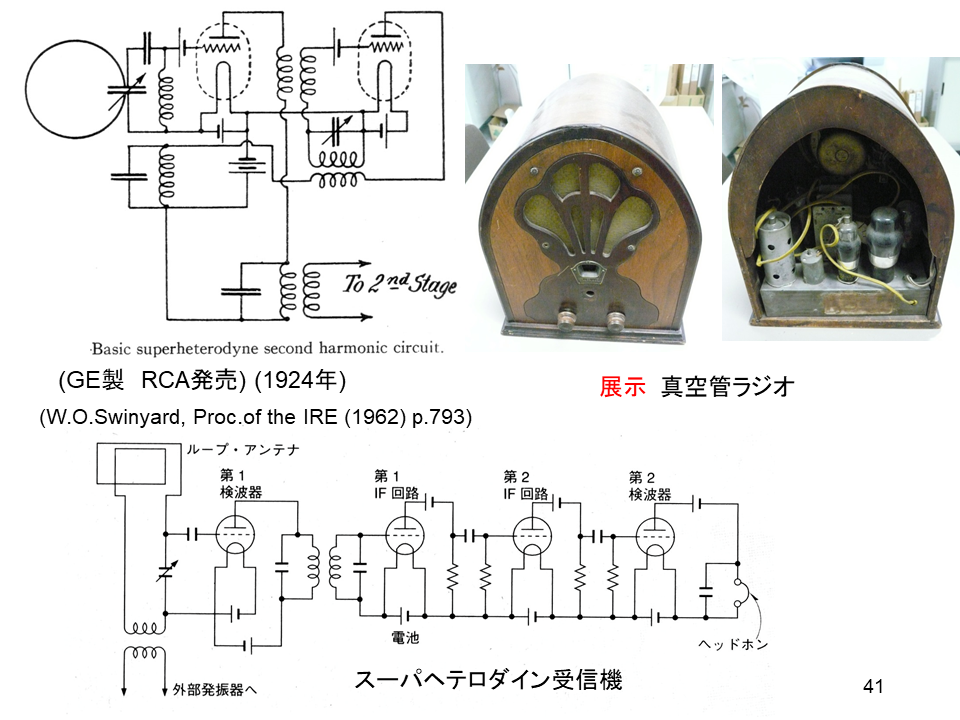

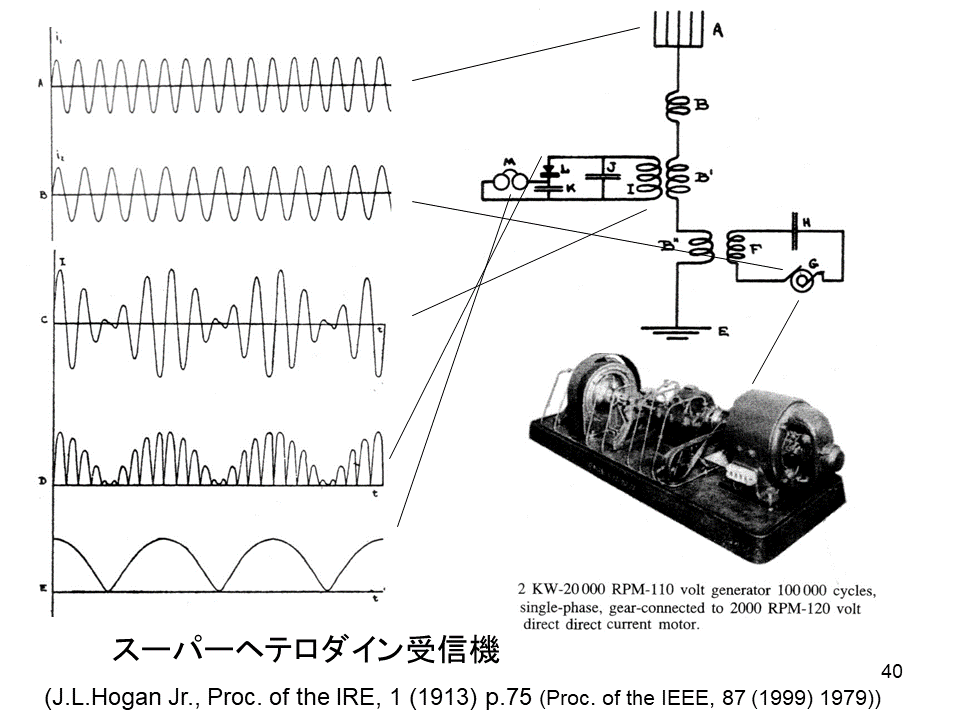

◆ スーパーヘテロダイン受信機と真空管ラジオ

次に、現在も使われている「スーパーヘテロダイン」という方式の受信機の話をします。高周波発電機を使ったスーパーヘテロダインという、少し特殊なものです。電波をアンテナで受けて、局部発振器でつくった周波数を重ねてやると、うなりが生じますので、うなりを低い周波数に変換した状態で検波して受信する方式です。

スーパーヘテロダインという受信方式を使った真空管ラジオの例をここに示します。

ここに実物がありまして、中に真空管が見えます。

これが真空管の実物です(写真)。ちょっと珍しい形のものです。

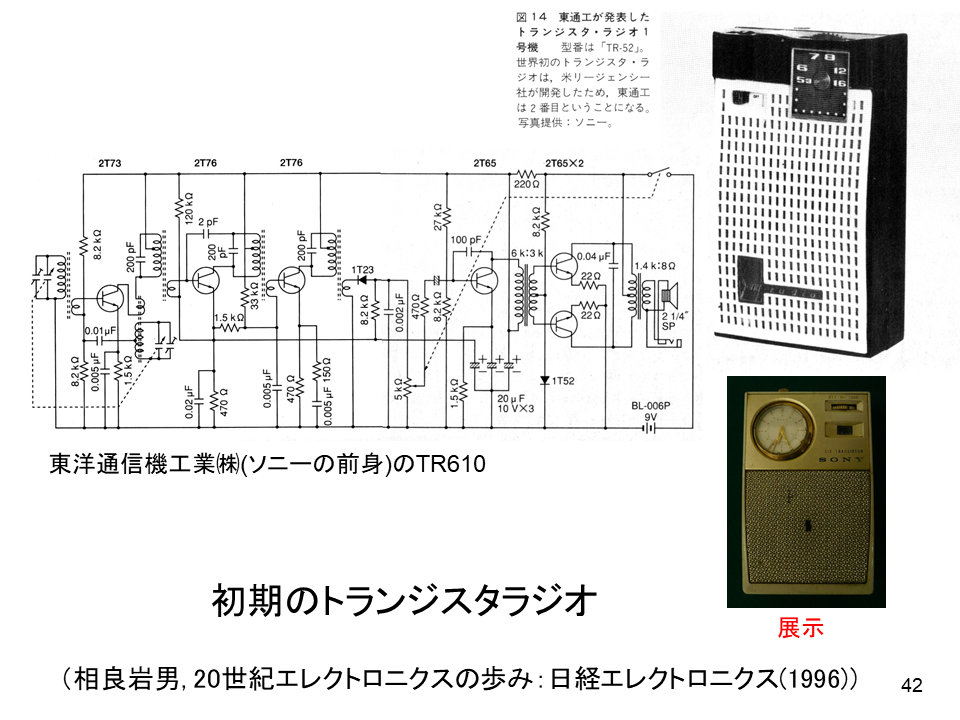

◆ トランジスタラジオ

その後、真空管ラジオはトランジスタラジオに代わりました。ソニーが初めて実用化しましたね。

当時のソニー製トランジスタラジオの実物です。中身はこんな感じです。これもスーパーヘテロダインを使っています。

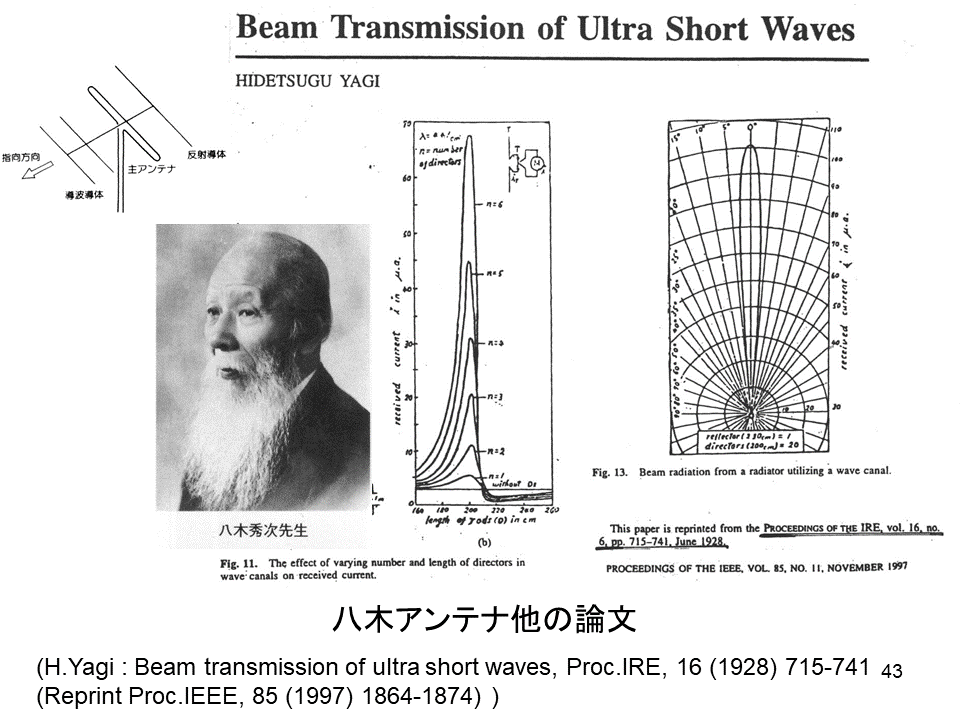

◆ 八木アンテナ

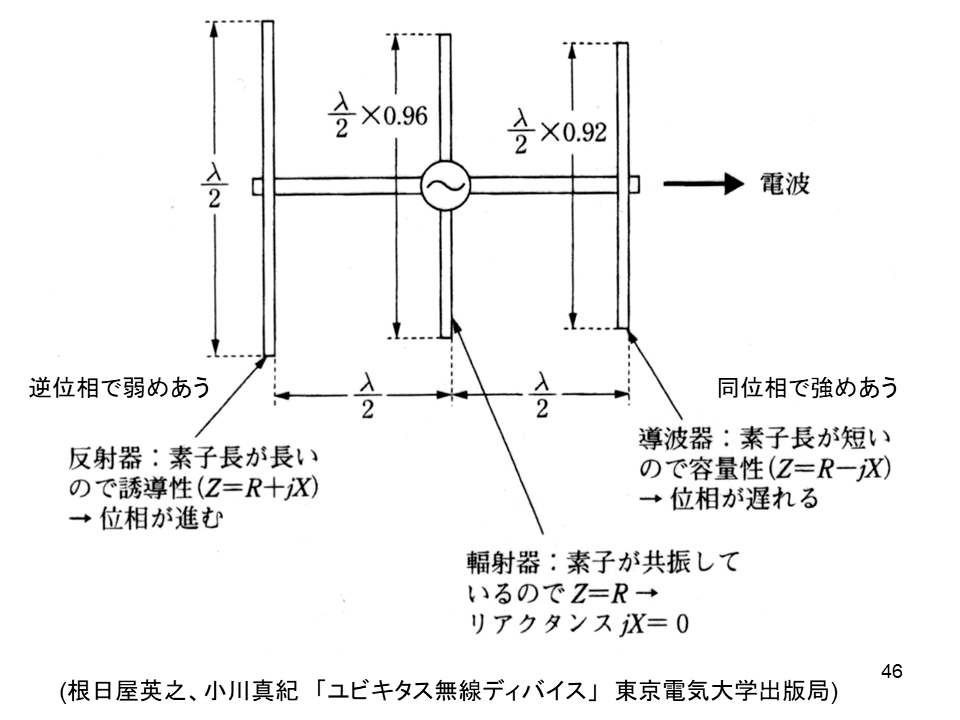

次は、八木アンテナの話をしたいと思います。八木秀次という東北大学の先生が発明したもので、今でも各家庭の屋根の上に付いてディジタルテレビの受信アンテナに使われています。ダイポールアンテナの前と後ろに、少し短い棒と長い棒を置いておきますと、短い棒の方に電波が出ていく、もしくは短い棒の方から来た電波だけを受けるというものです。これを「指向性」と言いますが、ある方向だけに電波が出るようになっています。

これは1917年当時の写真で、真ん中にいる方が八木先生です。

八木アンテナをつくった当時の実験装置が東北大学電気通信研究所に展示されています。

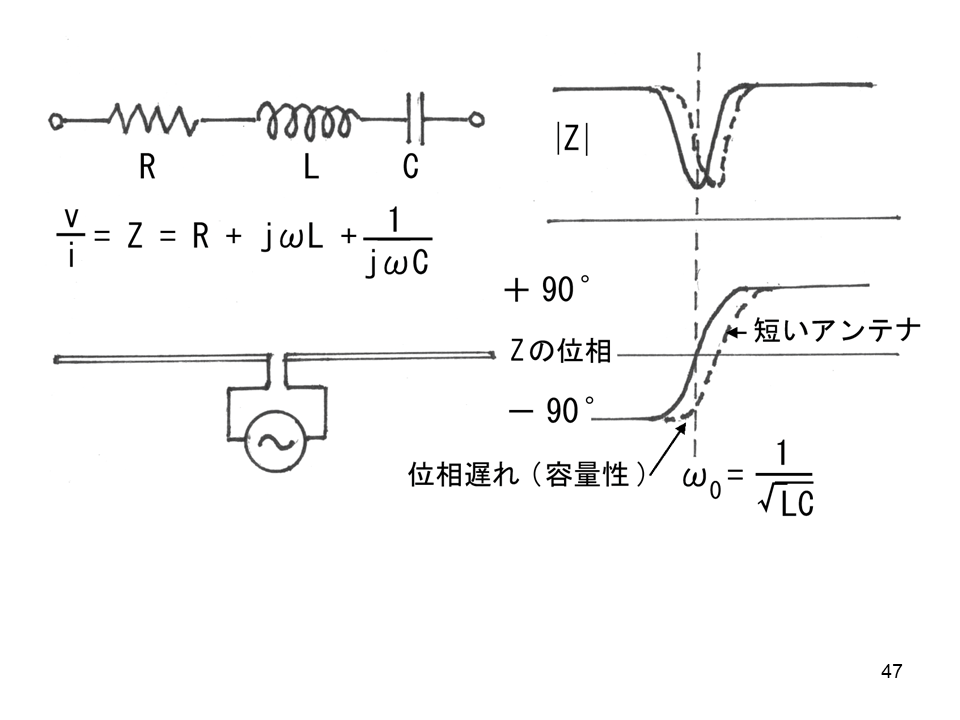

八木アンテナの原理を示します。先程、「短い線の方から電波が出る」と言いましたが、短い線は少し位相が遅れるために電波が強め合い、逆に長い線は位相が進むために電波が弱め合う、という性質があります。

この性質を使って高い指向性、つまりある方向にだけ電波が出るようにしています。

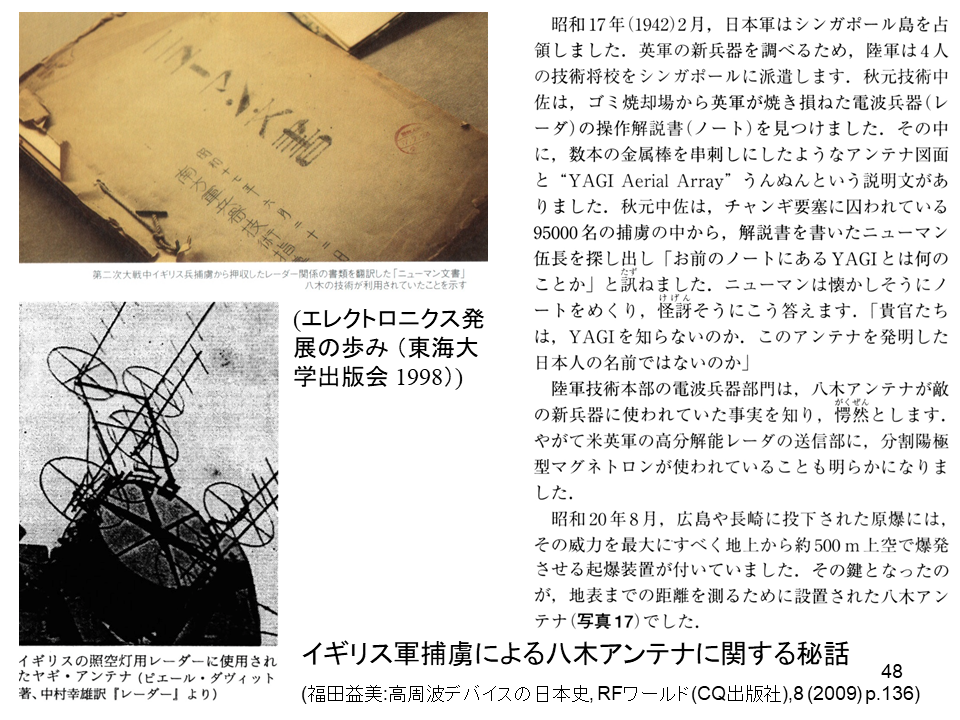

◆ 八木アンテナと第二次世界大戦

八木アンテナに関する話をさせていただきます。日本は日露戦争の時、初めて火花通信を使って大きな成功を収めましたが、それで自信過剰になったのか、八木アンテナは軍に採用されませんでした。一方、八木先生は昭和3年頃、アメリカの学会等で発表していたので、外国ではその情報を持っており、英国では八木アンテナを使って兵器用のレーダーを開発しました。1917年、日本軍がシンガポールを占拠した時、イギリス軍はこのレーダーを破壊して関連書類もすべて焼却し、この情報が漏れないようにしました。しかし、焼き損ねた解説書を日本軍が見つけ、95,000人もいた捕虜の中から解説書を書いたニューマンという方を探し出し、その意味を尋ねると、「これは日本の技術ですよ」と怪訝そうに答えたそうます。

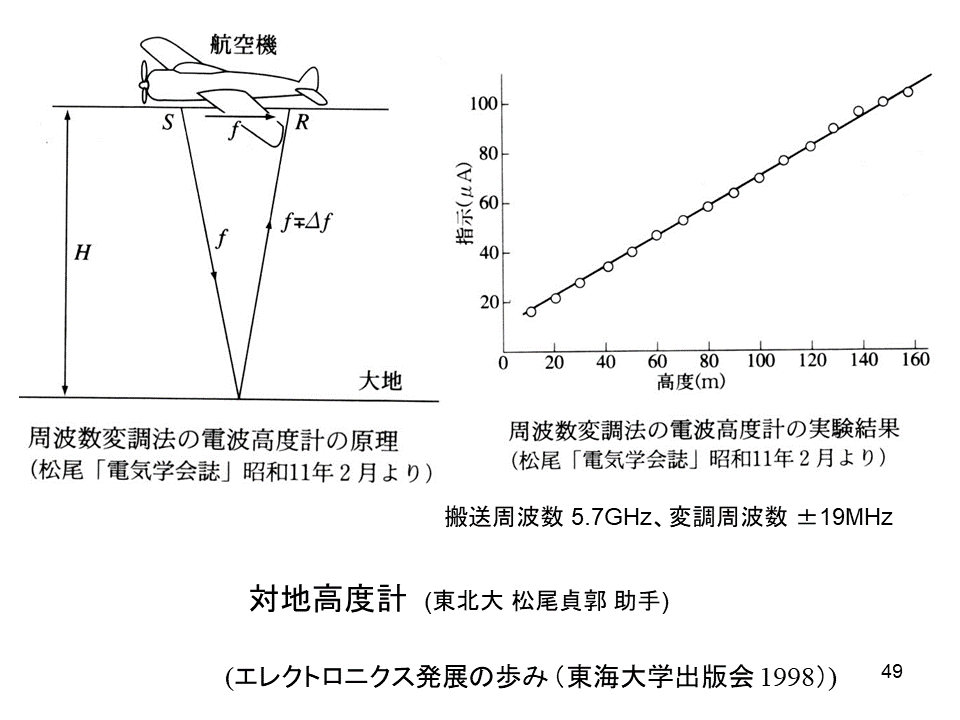

(八木教授の指示で八木アンテナの実験していた)松尾貞郭さんという方が、飛行機から地上に電波を送って戻ってくるまでの時間を測ることによって高さを知る、高度計を開発しました。

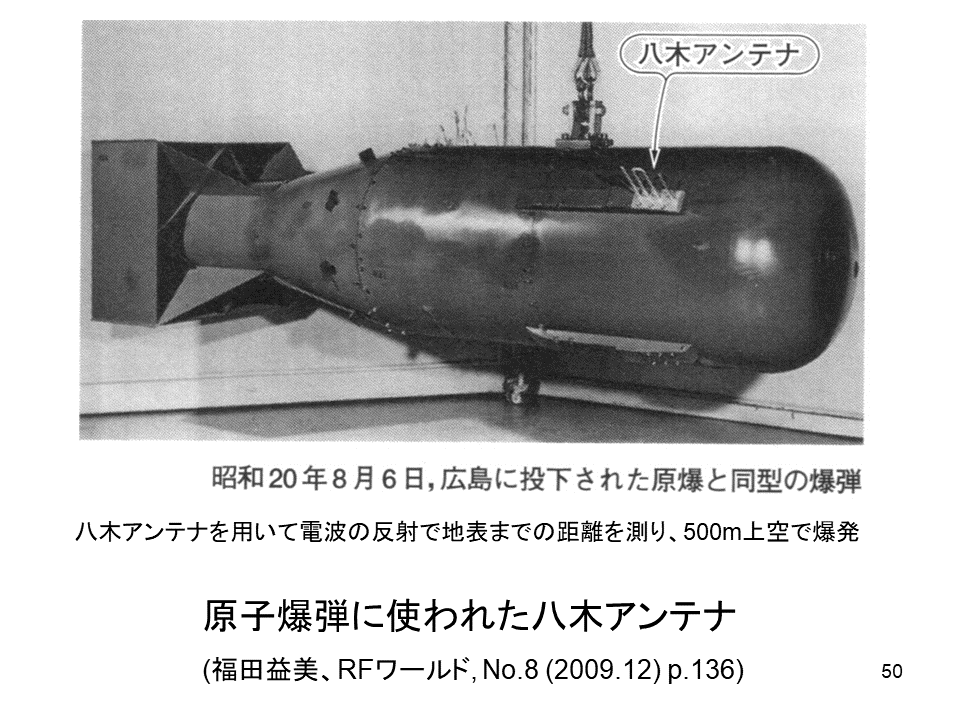

実は原子爆弾にもこの高度計が使われて、電波の反射で地表までの距離を測るのに八木アンテナが使われています。これによって500メートル上空で爆発するようになっていたわけです。

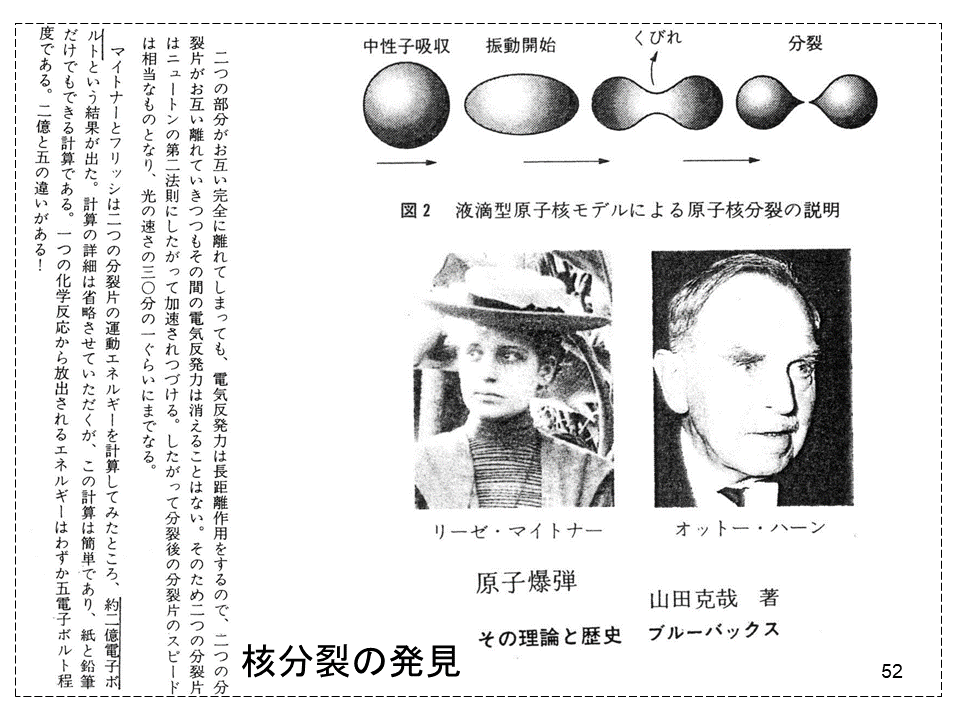

原子爆弾に関する話を少し紹介します。ドイツのミュンヘンにあるドイツ博物館という大きな科学博物館に、オットー・ハーンという化学者が1938年に初めて核分裂を見つけた実験装置が展示されています。真空管等が、ちょっとだけ載っている装置です。この実験結果をスウェーデンに亡命していたリーゼ・マイトナーというユダヤ系の物理学者に知らせて、核分裂が起きたことが証明され、それで原子爆弾ができたわけですね。オットー・ハーンが核分裂を最初に見つけた1938年から、広島に原子爆弾が投下されたのが1945年ですから、たった7年の間のことです。

リーゼ・マイトナーは、核分裂が起こるとどれくらいのエネルギーが出るか計算してみたところ、約2億電子ボルト、(化学反応と比べて)約1億倍以上のエネルギーという結果が出ました。これで爆弾をつくると非常に強い爆弾になることを見つけたわけです。

1-3 光通信

◆ 光通信に使う波長

次は光通信の話をしたいと思います。先程、高周波発電機を利用する長波通信の話をしましたが、長波通信の周波数は約30キロヘルツから100キロヘルツです。普通の電波はそれより周波数の高い、つまり波長の短い電波が使われているわけですが、光通信に使う波長はさらにずっと短い、波長1.5マイクロメートルの近赤外光と呼ばれる光です。

◆ 光通信の基本構成

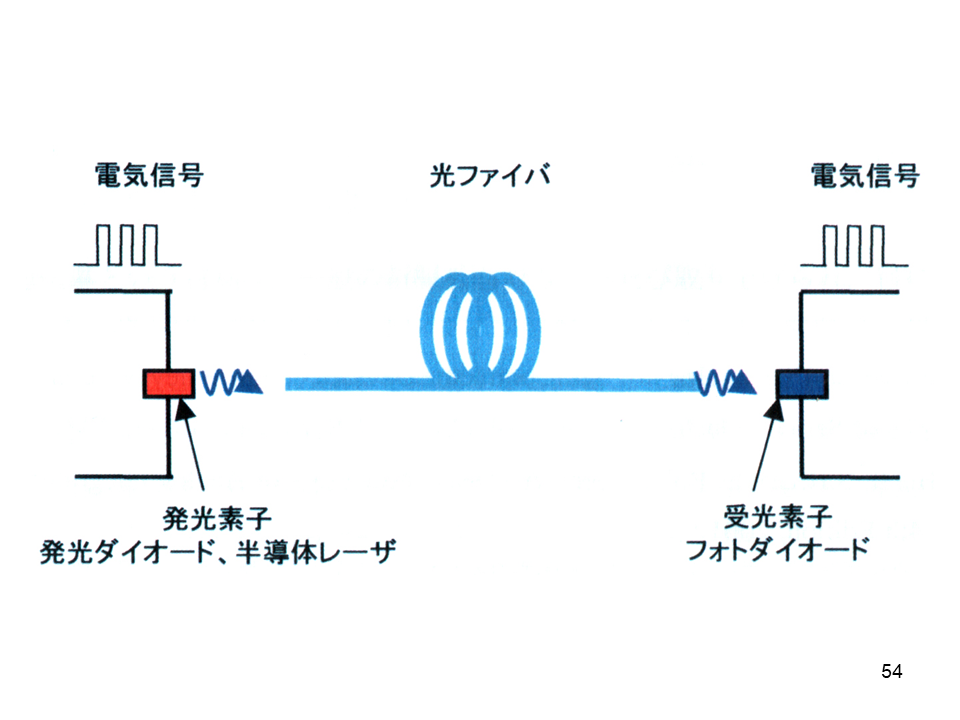

(光通信の仕組みは)半導体レーザ(※11)(あるいは発光ダイオード)で光を出し、光ファイバで光を伝え、フォトダイオードで光を受けて電子信号に直します。

※ 11 電気の01信号は光の点滅信号に変換される(強度変調)。半導体レーザは、高速に変調することが可能なため、高速データ通信に適している。

光通信の実験装置です。左側の発光ダイオード(LED)から光が出て、光ファイバを通じて、右側のフォトダイオードで受信します。このように光が通れば信号が伝わり、光が切れると伝わらないわけです。

◆ 光ファイバの仕組み

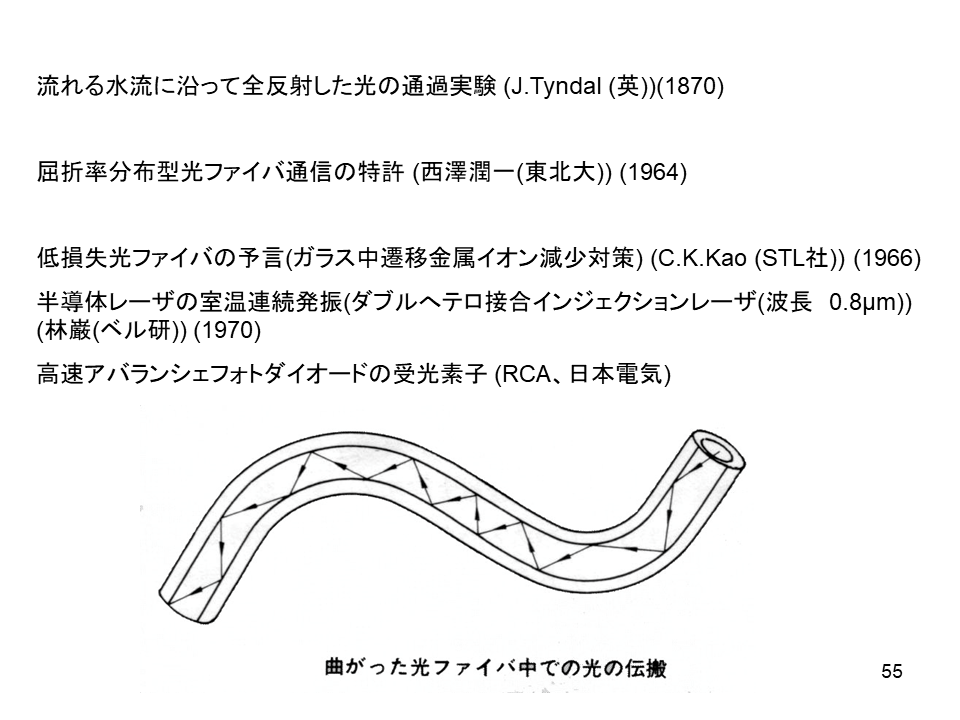

光通信に使う光ファイバですが、英国の科学者のチンダルが19世紀後半に、水の流れに光をのせる(光が水の曲線に沿って導かれる)実験をしたことから始まりました。そして、東北大学の西澤潤一先生が1964年、屈折率分布型の光ファイバ通信を提案しました。それから光ファイバの喪失が少なくなったり、半導体レーザがつくられたり、フォトダイオードがつくられたりして、現在に至っています。この図にあるように、光ファイバの中には屈折率の高い層があり、そこで全反射を繰り返すことで(光の減衰を抑えて離れたところまで)伝えるわけですね。

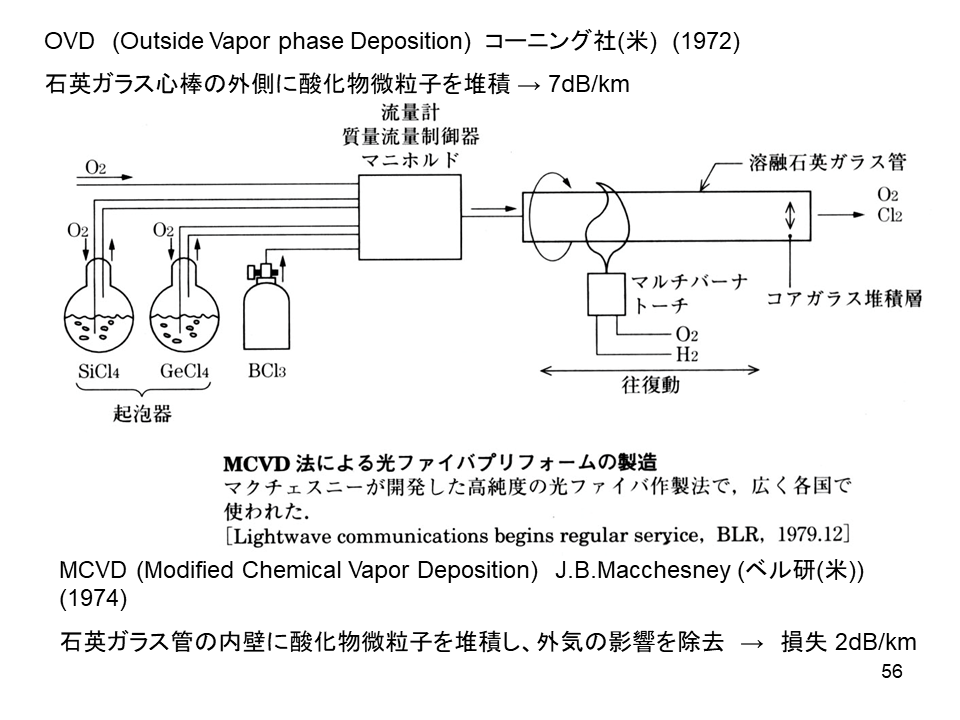

◆ 光ファイバのつくり方

光ファイバの製造方法についてご説明します。(工業化に初めて成功した製法が)MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition)という方法です。ガラスを堆積させるための原料として四塩化ケイ素(SiCl4)と四塩化ゲルマニウム(GeCl4)、それから屈折率等をコントロールする三塩化ホウ素(BCl3)等を混ぜて熱分解し、ガラスを堆積させる方法でつくっております。

これが光ファイバをつくる前のガラスです(写真中央上の「ガラス製造後」))。これをつくってから細く引いて光ファイバをつくるわけですね。ちなみに、左側は半導体レーザ(発光素子)、右側はpinフォトダイオード(受光素子)です。

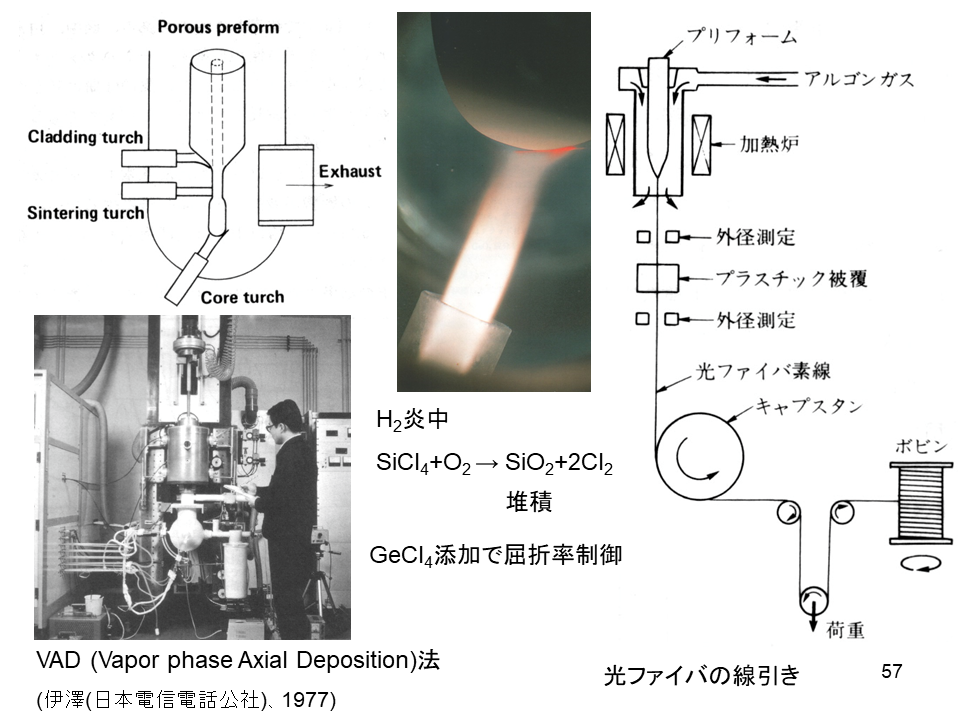

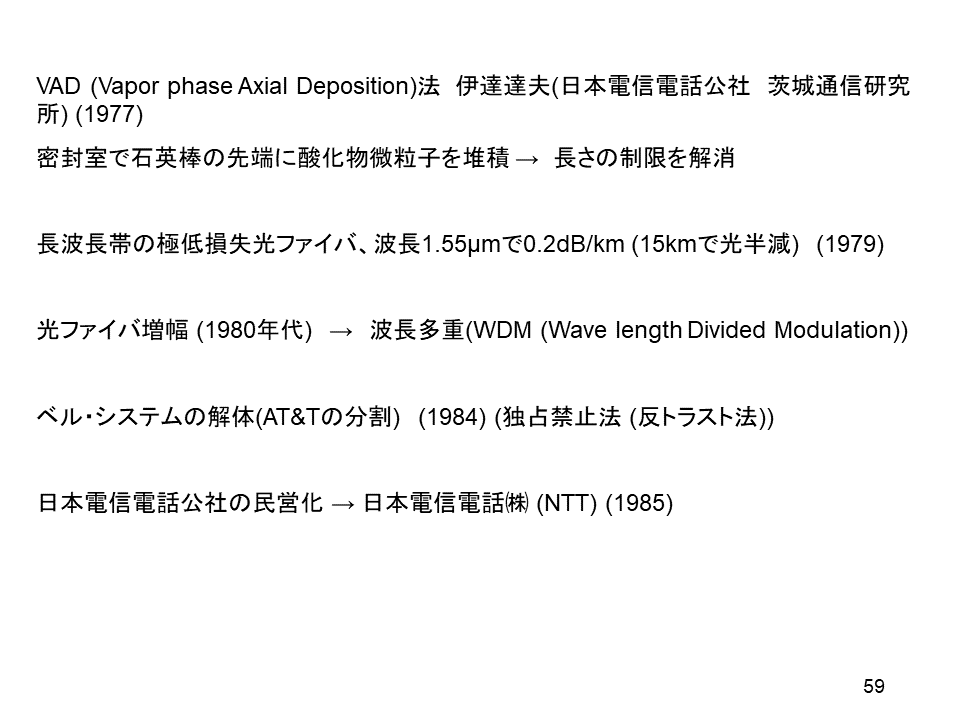

光ファイバの製造方法は日本電信電話公社(現在のNTT)が素晴らしい研究をしています。VAD(Vapor phase Axial Deposition)法が発明され、現在もこれが使われています。四塩化ケイ素(SiCl4)や四塩化ゲルマニウム(GeCl4)等の材料を酸素と混ぜて燃やし、それで石英(SiO2)等を堆積させるわけですね。これを加熱して透明にして、このような中で屈折率の高い構造のガラスをつくります。この方法では長くつくれるので、これを細く引いてやると、長い光ファイバをつくることができます。

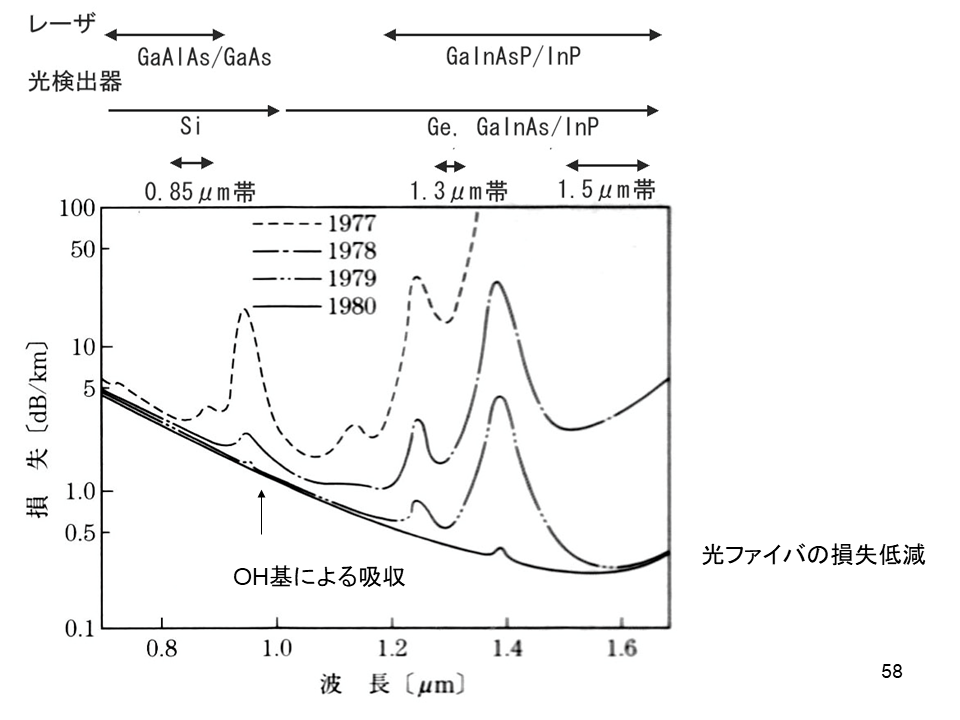

◆ 光ファイバの損失低減

このグラフは光ファイバの損失を表したものです。いろいろな人の努力で、どんどん損失は少なくなり、現在ではほとんど理想的な特性になっています。波長1.5マイクロメートルの領域が特に損失が少ないものですから、この波長帯を光通信に使います。そのため、この波長で使える半導体レーザや光検出器、フォトダイオード等が使われています。

光ファイバの技術はその後、「光ファイバ増幅器」等、いろいろな形で進歩し、いろいろな光を1本の光ファイバに重ねて入れる「波長多重」という技術で使われています。(その歴史をこれから振り返りたいと思います。)

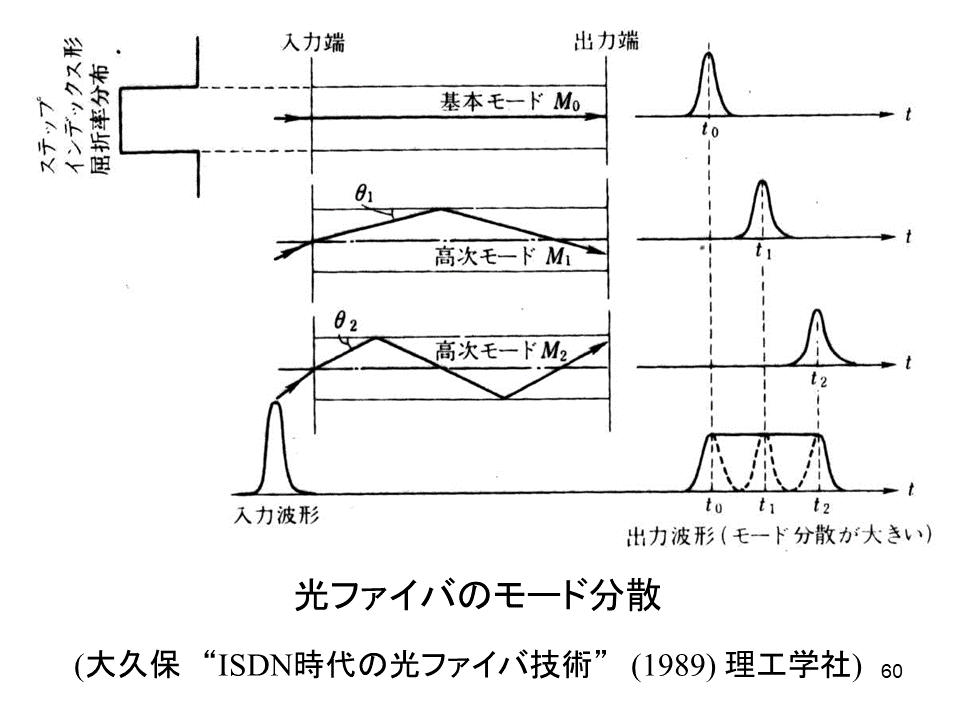

◆ シングルモードファイバ

まず、光ファイバの特性として、中の屈折率が高い(コアの)部分が太いと、「モード分散」という現象が起きます。まっすぐ行く光(M0)以外にも、この長さのところ(入力幅から出力幅の間)で1回反射したり(M1)、2回反射したり(M2)、こういうものが重なると、(出力)波形の幅が広がってしまう(モード分散が大きい)わけです。そのため普通は、図の1番上のような光の伝わり方(M0)だけをする「シングルモードファイバ」という、太さ約10マイクロメートルのファイバを使います。

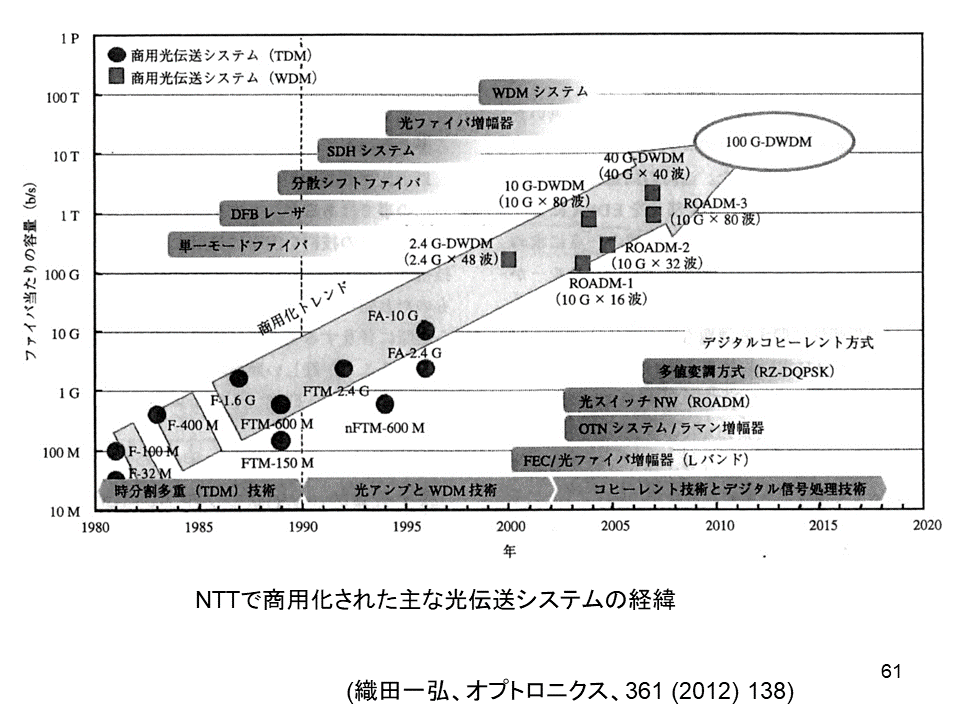

◆ 光通信の容量の進歩

図のような技術がどんどん進歩したために、光通信は10年で約100倍の割合で通信容量が大きくなってきました。

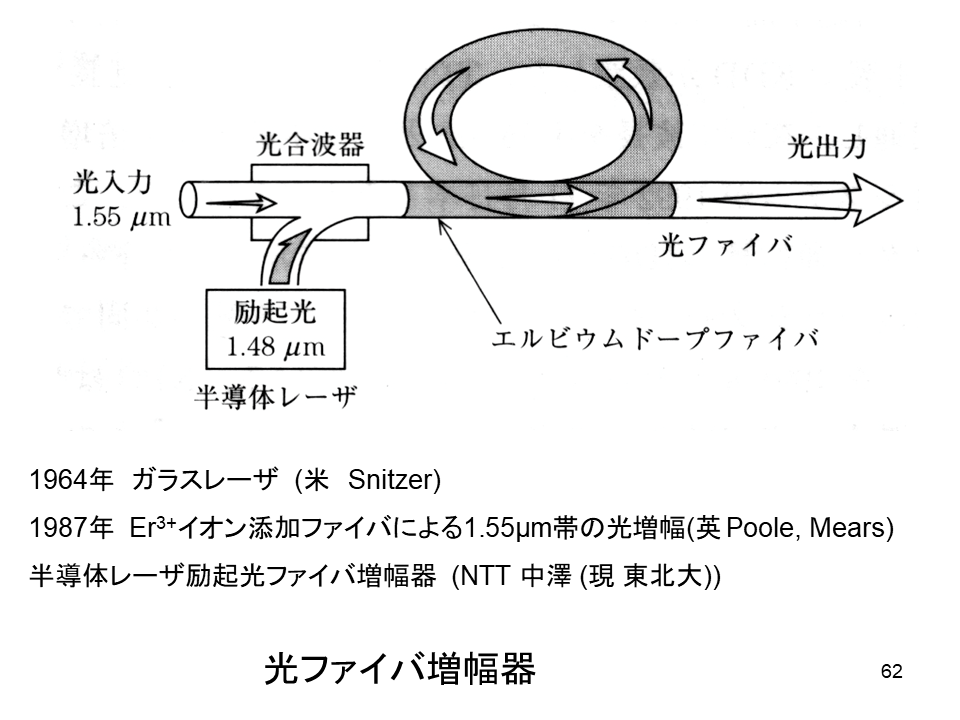

◆ 光を光のまま増幅する「光ファイバ増幅器」

(光ファイバを使っても、伝達距離が長くなると、光は少しずつ減衰します。光ファイバ伝送時の損失を補うための技術が)ガラスファイバ自体をレーザ(※12)として使う「光ファイバ増幅器」です。励起光(※13)を入力することで、入ってきた(信号)光を(光のままで)増幅するもので、東北大学にNTTから移られ活躍された中沢正隆先生がNTT時代に開発されました。

※ 12 レーザ:共振器を用いて光(電磁波)を増幅して得られる人工的な光。

※ 13 励起光:原子や分子が外からエネルギーを与えられ、もとのエネルギーの低い安定した状態からエネルギーの高い状態へと移すために入れる光。

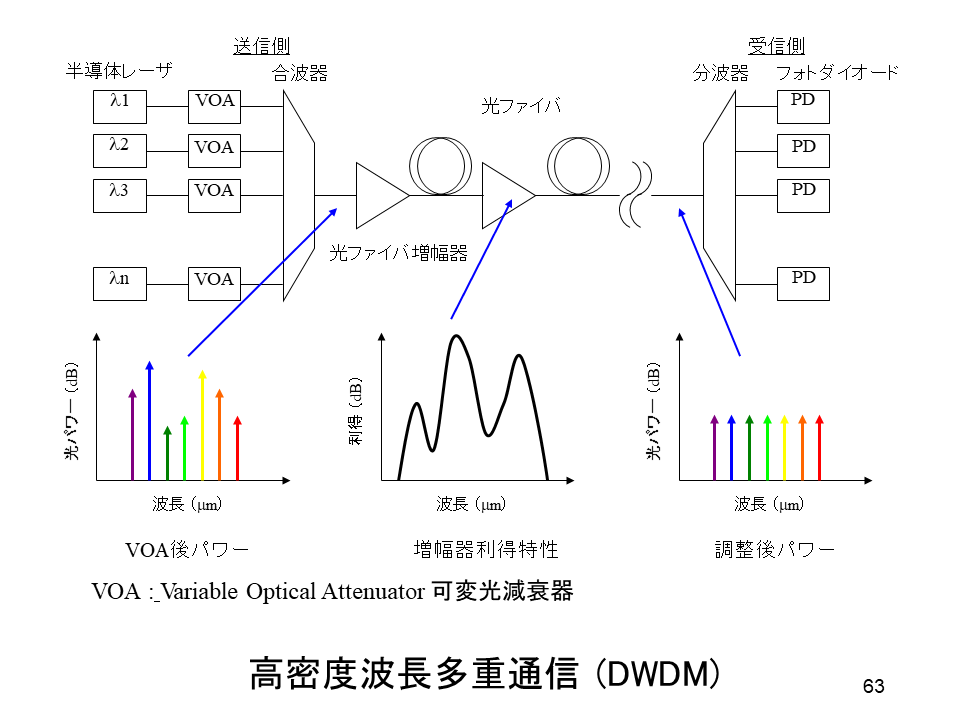

◆ 1本の光ファイバで大量のデータを送信する「波長多重通信」

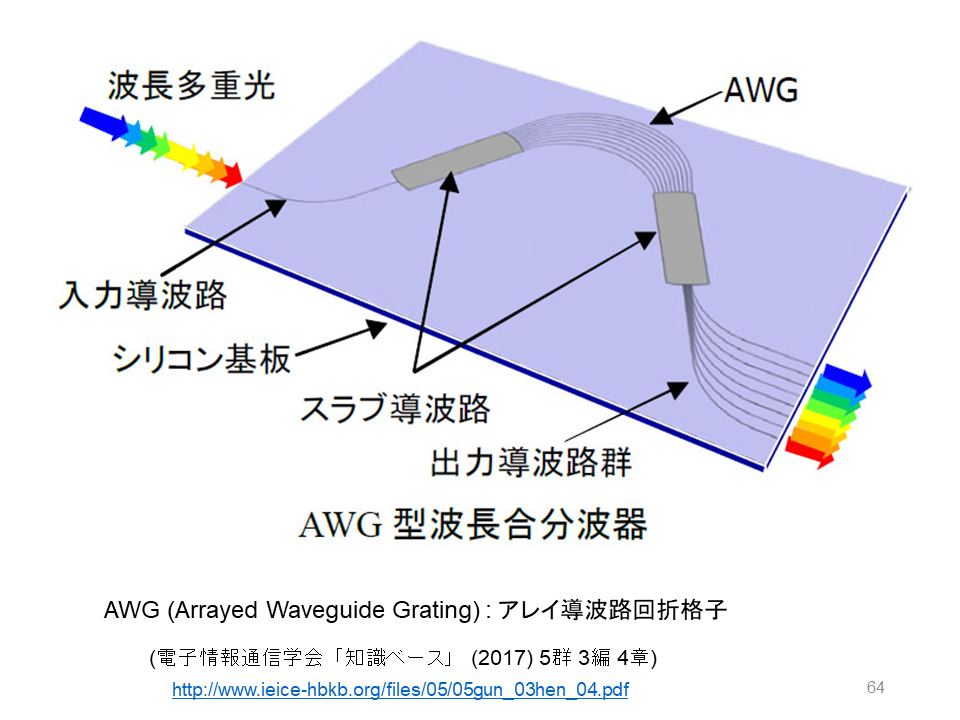

このほかに、いろいろな波長の光を1本の光ファイバに重ねて、またそれを分けることで、(少ない光ファイバで大量のデータを高速に伝送させることのできる)「波長多重通信」という技術が開発されました。(波長多重通信と、先程の光ファイバ増幅器との組み合わせによって、大容量・高速データ通信が実現されました。)

(波長多重通信では1本の光ファイバに複数の波長の光を入れてやる必要があるため)「合波」や「分波」という技術も使われます。

1-4 ディジタル通信

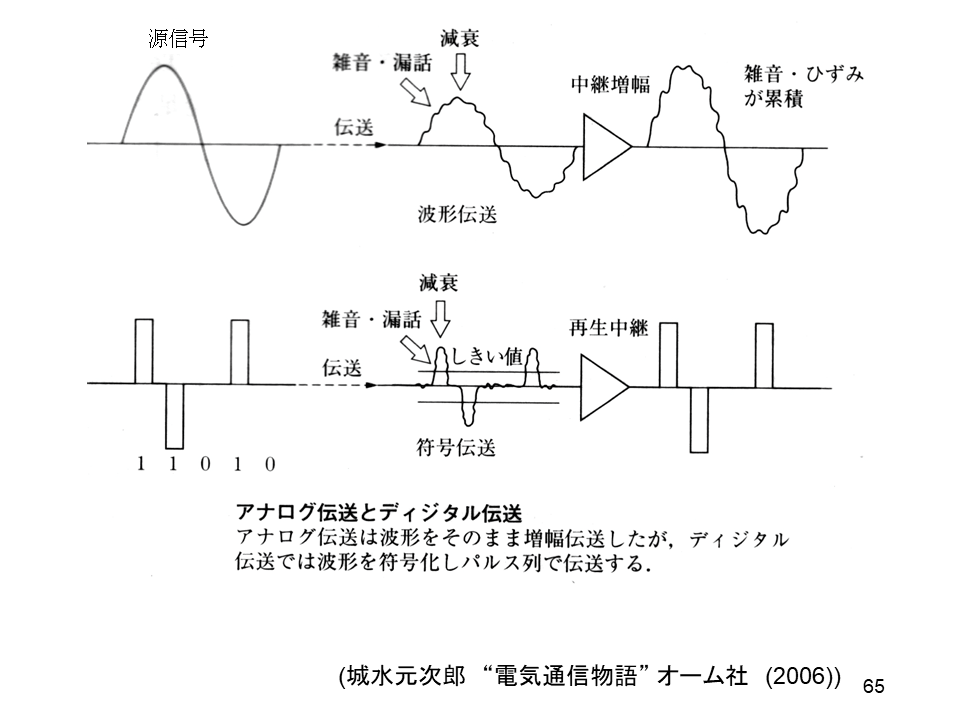

◆ アナログ通信とディジタル通信

最後に、現在のスマホなどで使われている「ディジタル通信」の話をします。昔の電話は「アナログ通信」という通信方式でしたが、情報を遠くまで送る間に、雑音が入ったり波形が乱れたりした時、元に戻すことはできません。一方でディジタル通信の場合、雑音等が入っても、(アナログ通信のように波形をそのまま伝えるのではなく、波形を符号化してパルスで伝えるため)再生して遠くまで送ることができるわけです。

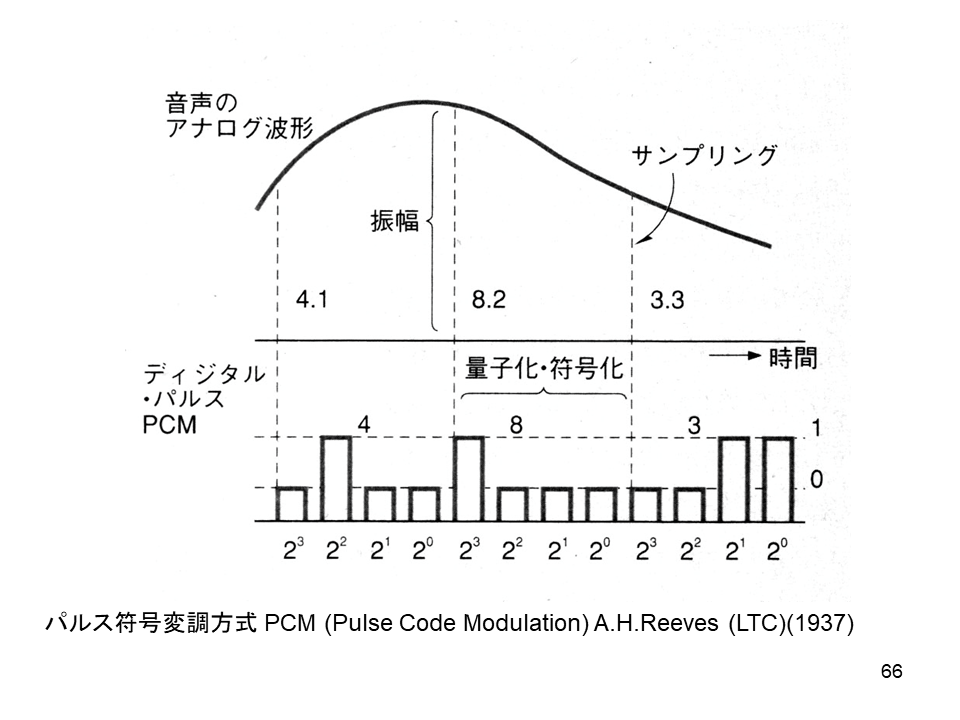

それでは、アナログ情報を如何にしてディジタル化するかをご説明します。上図のように、例えば、アナログ信号の4.1ボルトのところ、8.2ボルトのところ、3.3ボルトのところを、それぞれ二進数に直し(符号化し)、4は「0100」、8は「1000」、3は「0011」という形で、ディジタル信号に直すことができるわけです。

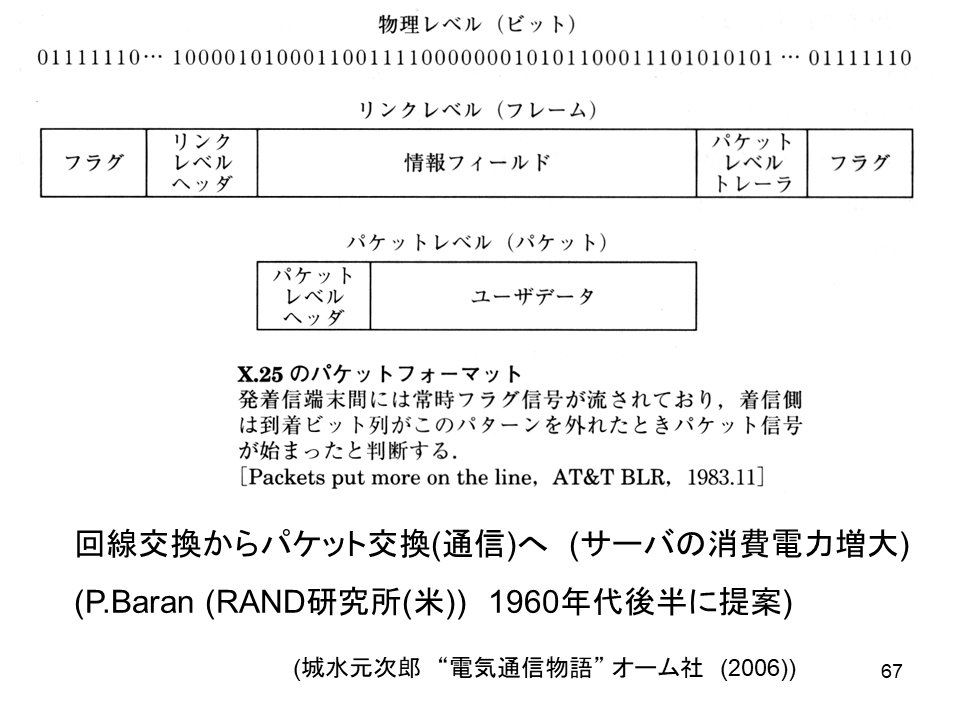

ディジタル信号は、(通信データを分割し、)宛先アドレスとデータ信号の強さをセットにして(「パケット」として)空いている通信路に分散伝送させる「パケット交換(パケット通信 ※14)」という通信方法で送られます。

※14 パケット交換:通信データを「パケット」(英語で「小包」「小さな束」の意味)と呼ばれる小さな固まりに分割し、固まりごとに宛先情報やエラー訂正情報などを付加してそれぞれ別ルートで送信し、受信側で再構築させることで、ひとつの回路上で複数の通信を並行して行えるようにする通信方式。パケット交換にすることで、回線の混雑や断線に柔軟に対応でき、リスク対策が可能になる。一方でパケット交換方式とは対照的に、ユーザごとにひとつの回線を占有する通信形態を「回線交換方式」と言い、主に旧式の電話などで使われた。パケット通信は、他のユーザのパケットとパケット多重化されるため、回線交換と比べて回線を効率的に用いることができる。

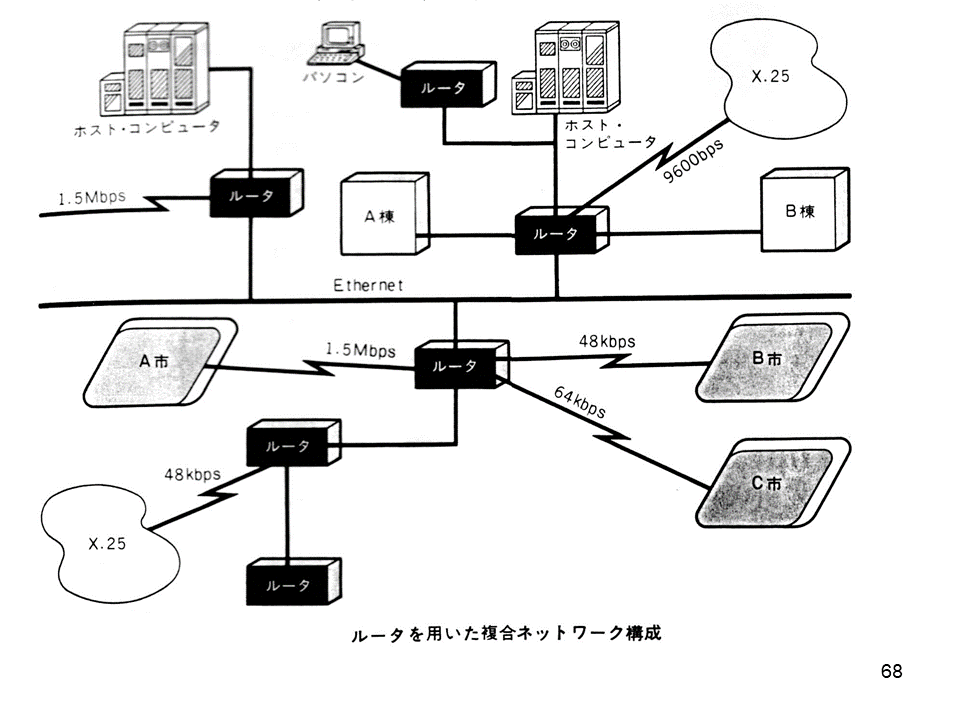

コンピュータから送り出されたパケットは、いくつものルータ(中継機器 ※ 15)を介して受信側のコンピュータに送られます。

※ 15 ルータは、ひとつのパケットを認識し宛先アドレスを調べ、送り先コンピュータがある通信方向の次のルータに向けて転送する。最終的に宛先のコンピュータがあるLAN (Local Area Network) のルータは、パケットを自分のLAN内に取り込む。

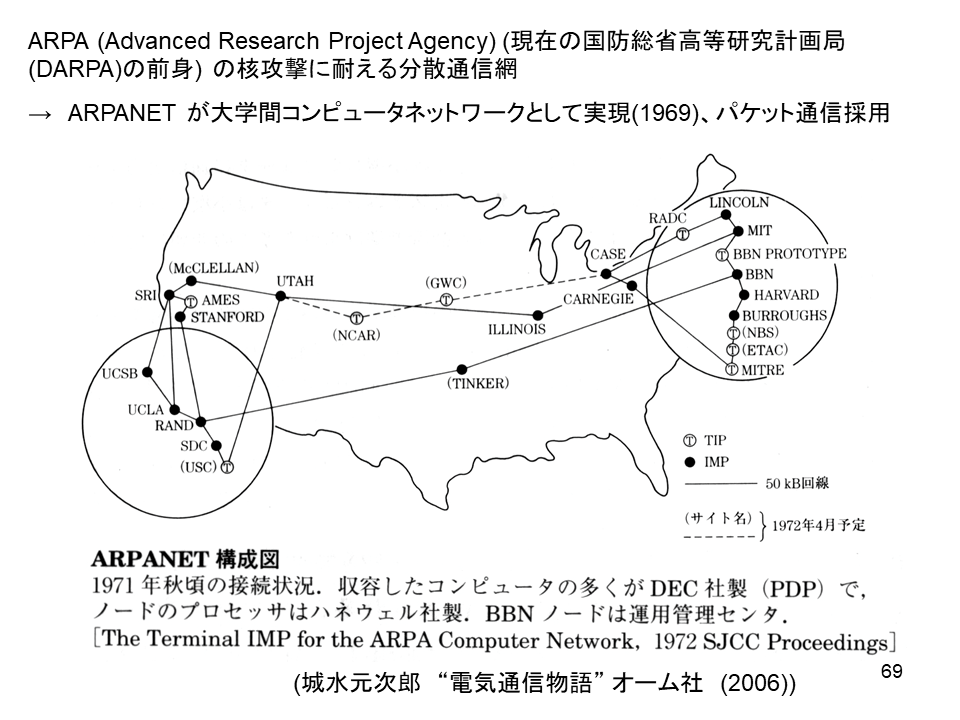

アメリカで(核戦争などの危機的状況においても機能するように)分散通信網が開発され、「ARPANET (Advanced Research Project Agency NETwork:高等研究計画局ネットワーク ※16)」という形で、大学間のコンピュータネットワークが実現しました。

※ 16 ARPANET:世界で初めて運用されたパケット通信コンピュータネットワークであり、インターネットの起源でもある。ARPANETの構想が持ち上がった当時、音声通信やデータ通信は回線交換が基本で、パケット交換は新しい概念だった。

これがさらに発展して、インターネットとして現在に至るわけですね。

◆ 衛星通信

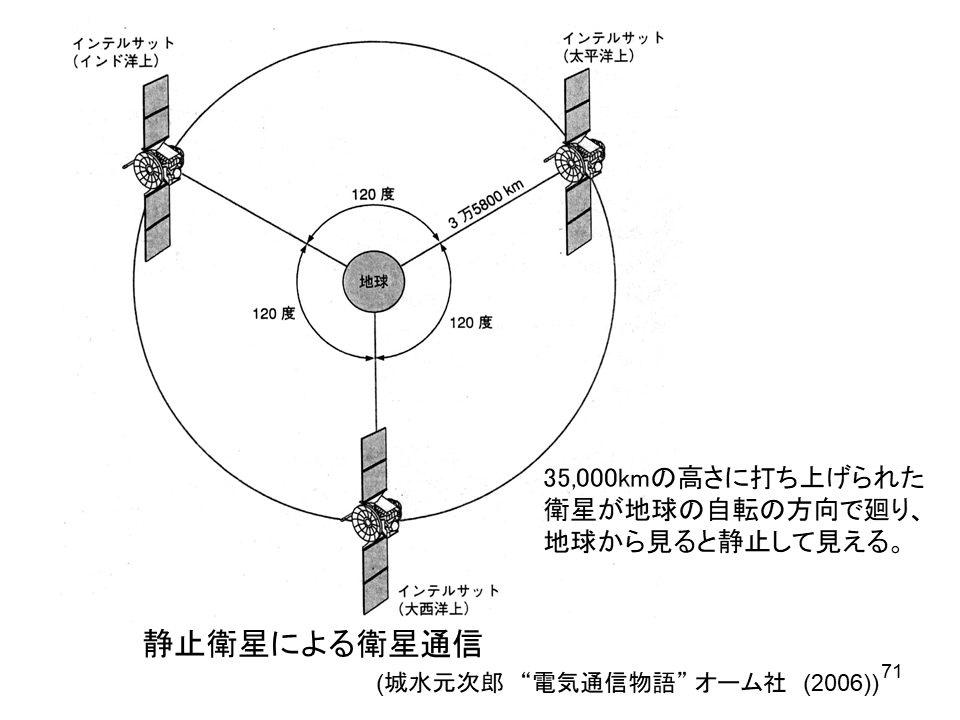

この他、少し時間遅れがありますが、人工衛星を介して通信する「衛星通信」という技術もあります。

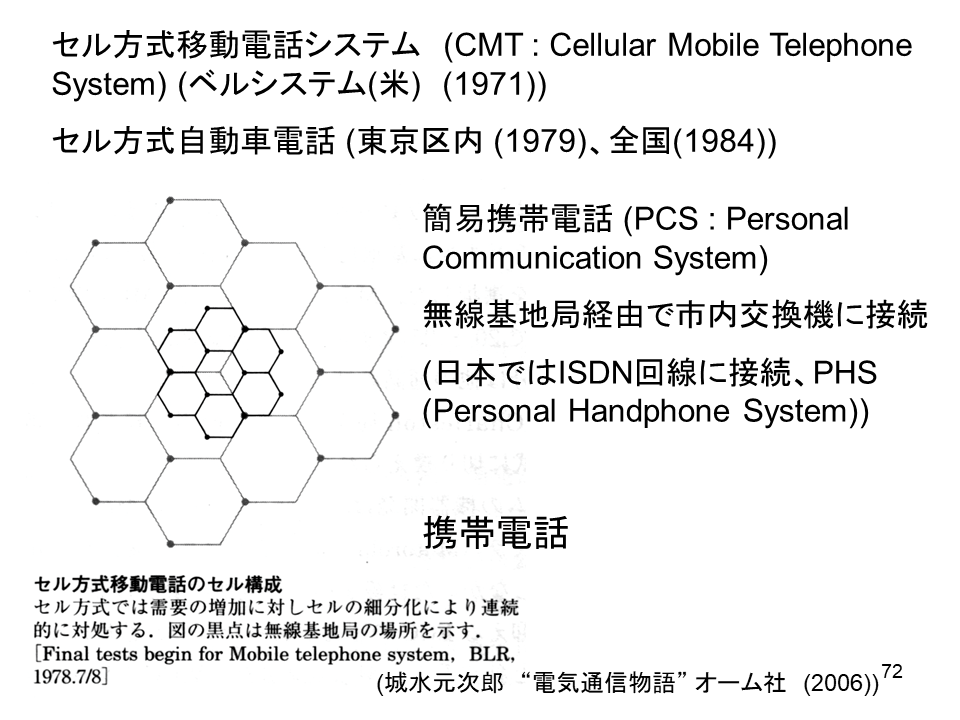

また、現在使われている携帯電話やスマホなどでは、「基地局」がたくさんあり、端末から無線で情報を送ると、あとは有線の光通信などを用いて、必要なところに送られる技術が使われています。

以上で第一章「通信」の話を終わります。ご静聴どうもありがとうございました。